Wege aus einer kranken Gesellschaft

Schritte zur Transformation in eine solidarische, repressionsfreie u. ökologische Gesellschaft

von Thomas Rudek

Der plakativ-provozierende Titel „Wege aus einer kranken Gesellschaft“ läuft Gefahr, bei der Leserschaft eine zu hohe, „heilsversprechende“ Erwartungshaltung zu wecken, so dass eine an den Anfang gestellte Relativierung geboten erscheint: Weder kann auf 30 Seiten der differenzialdiagnostische Nachweis über den Krankheitszustand unseres Planeten in Form einer umfassenden Anamnese erbracht werden, noch erheben die therapeutischen Vorschläge den Anspruch auf Vollständigkeit und schon gar nicht auf eine garantierte Heilung.

Der plakativ-provozierende Titel „Wege aus einer kranken Gesellschaft“ läuft Gefahr, bei der Leserschaft eine zu hohe, „heilsversprechende“ Erwartungshaltung zu wecken, so dass eine an den Anfang gestellte Relativierung geboten erscheint: Weder kann auf 30 Seiten der differenzialdiagnostische Nachweis über den Krankheitszustand unseres Planeten in Form einer umfassenden Anamnese erbracht werden, noch erheben die therapeutischen Vorschläge den Anspruch auf Vollständigkeit und schon gar nicht auf eine garantierte Heilung.

Warum dann doch dieser Titel in Anlehnung an ein gleichlautendes Buch [4] des Sozialpsychologen und Psychoanalytikers Erich Fromm [5] gewählt wurde, erklärt sich mit der prinzipiellen Unzufriedenheit, wie über die Umwelt- und Finanzkrise berichtet wird: Als kritischem Medien-Rezipienten und Besucher zahlreicher hochkarätig besetzter Podiumsveranstaltungen festigt sich der Eindruck, dass der Anteil analytisch-deskriptiver Informationen sehr umfassend und detailliert ausfällt, jedoch perspektivische Informationen, wie die Probleme der Krisen in ihren interdisziplinären Zusammenhängen und Wechselwirkungen gelöst werden können, kaum geboten bzw. sehr allgemein gehalten werden.

Die mit der Problemanalyse konfrontierten Besucher werden in der Regel mit nebulösen Allgemeinplätzen nach Hause geschickt und bleiben überfrachtet mit problem-analytischem Detailwissen allein zurück. Was an Perspektive vermittelt wird, sind bestenfalls individualisierte Empfehlungen, angefangen von der Mülltrennung über den Konsum umweltgerechter Produkte bis zum sparsamen Haushalts-Verbrauch von Trinkwasser (mit verheerenden Folgen, zumindest für örtliche Regionen). Bedeutung haben diese trügerischen, individuellen Verhaltensanpassungen für eine Systemtransformation neoliberaler Strukturen jedoch nicht. Im Gegenteil: Die appellative, psychologische Kanalisierung der Wahrnehmung auf individuelle Handlungsansätze ohne eine systemisch verpflichtende Verankerung für alle Gesellschaftsmitglieder wird die herrschende Dominanz neoliberaler Verwertung nicht gefährden!

Vor dem Hintergrund dieses offensichtlichen Ungleichgewichts zwischen Problemanalyse und Problemlösung soll die Überschrift signalisieren, dass im Folgenden ein Brückenschlag von einer Kurz-Anamnese [6] zu Therapie-Vorschlägen zumindest im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten angestrengt wird. Inwieweit diese fragmentarischen Denkanstöße in ihrer Bedeutung als geeignete Schritte für eine Transformation in eine solidarisch-partizipative, ökologische und repressionsfreie Gesellschaft erscheinen, werden Sie als Leser selbst beurteilen.

► Die Pathologie der Normalität: Vom neoliberalen Dreiklang zur Selektion

Seit Erich Fromm 1960 den Zustand des amerikanischen Gesellschaftssystems zusammenfassend als „Pathologie der Normalität“ [7] zu beschreiben versuchte (Fromm, 1980, S. 15, 20ff) und in seiner Diagnose überwiegend sozialpsychologische Kriterien zur Anwendung brachte, hat sich an dem herrschenden Verständnis von (technologischem) Fortschritt und ökonomischem Wohlstand als DEN Erfolgsindikator für die Funktionalität einer Gesellschaftsordnung wenig verändert. Die systematische Ausblendung unmenschlicher Produktionsbedingungen in der so genannten Dritten Welt wie die ökologischen Belastungen, die von unserer schönen bunten Warenwelt ausgehen, wird durch die Werbeindustrie ausgeblendet und von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gar als wachstumsfördernd verbucht.

Seit Erich Fromm 1960 den Zustand des amerikanischen Gesellschaftssystems zusammenfassend als „Pathologie der Normalität“ [7] zu beschreiben versuchte (Fromm, 1980, S. 15, 20ff) und in seiner Diagnose überwiegend sozialpsychologische Kriterien zur Anwendung brachte, hat sich an dem herrschenden Verständnis von (technologischem) Fortschritt und ökonomischem Wohlstand als DEN Erfolgsindikator für die Funktionalität einer Gesellschaftsordnung wenig verändert. Die systematische Ausblendung unmenschlicher Produktionsbedingungen in der so genannten Dritten Welt wie die ökologischen Belastungen, die von unserer schönen bunten Warenwelt ausgehen, wird durch die Werbeindustrie ausgeblendet und von der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gar als wachstumsfördernd verbucht.

Das Festhalten an einem neoliberalen Wachstumsideal des Bruttoinlandsprodukts bei gleichzeitiger Fokussierung auf Erwerbsarbeit und Vollbeschäftigung trotz enormer Rationalisierungs- und Automatisierungsfortschritte auch im tertiären Dienstleistungssektor überrascht insofern, als die „Grenzen des Wachstums“ [8] bereits in den 70er Jahren – mehr oder weniger parallel zum ersten Öl-Preis-Schock – vom Club of Rome [9] mittels computergesteuerter Simulationsmodelle prognostiziert und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt worden sind.

Gewiss hat hierzulande eine Sensibilisierung für ökologische Fragestellungen stattgefunden, die sich gesellschaftlich widerspiegelt in der Organisation von Umweltverbänden und in der Bereicherung des parteipolitischen Spektrums durch die Gründung „grüner“ Parteien. Doch trotz verstärkter Artikulation ökologischer Interessen hat der Klimabericht der UN zum einen offenbart, wie schlecht es um den Gesundheitszustand des Planeten bestellt ist und zum anderen, dass die Sensibilisierung für eine soziale wie ökologisch nachhaltig ausgerichtete Wirtschaftspolitik faktisch nicht in den Köpfen der verantwortlichen Entscheidungsträger angekommen ist.

Im Gegenteil: Naomi Klein [10] hat in ihrem Buch „Die Schock-Strategie – Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus“ dezidiert nachgewiesen, wie von Seiten der Wirtschaftselite mittels global operierender Think-Tanks das neoliberale Denken in der Realpolitik hegemonial durchgesetzt wurde und wie die intellektuelle Kolonialisierung, besser: Infizierung des Denkens mit dem ideologischen Gedankengut der „Chicago-School“ [11] systematisch verbreitert worden ist.

Neben der intellektuellen Kolonialisierung der Wirtschaftswissenschaften galt es vor allem darum, die ökonomischen Doktrinen des Neoliberalismus (s.u.) politisch operabel zu machen, also die neoliberalen Ziele der Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung in anwendbares, repressives Recht zu transformieren. Neben der Rekrutierung juristischen Sachverstands von den Universitäten bildeten sich institutionalisierte Schnittstellen als interessenpolitische Brücken zu den politischen Entscheidungszentralen heraus: Große, global operierende Beratungsagenturen etablierten sich zusätzlich zu den noch – vergleichsweise „pluralistisch“ organisierten Lobbyverbänden – als eine neue Organisationsform, die es wesentlich effizienter versteht, den Prozess der politischen Willensbildung bereits zu einem frühen Zeitpunkt einseitig zu instrumentalisieren und zu indoktrinieren.

Neoliberale Politik wird fest mit den Begriffen „Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung“ verbunden. Dieser neoliberale Dreiklang erweckt den Eindruck, dass die Propagandisten überwiegend ökonomische Ziele mit einem rationalen System verfolgen, von dem angeblich alle profitieren sollen, was sich sprachlich in der Erhard-Formel „Wohlstand für alle“ bis heute niederschlägt. Dass die Folgewirkungen neoliberaler Strukturpolitik im globalen Wettbewerb anders ausfallen, bringt Jürgen Habermas [12] sprachlich auf den Punkt, indem er das “sozialdarwinistische Potential eines Marktfundamentalismus” anprangernd herausstellt.

Was Habermas sprachlich andeutet, wird von Harald Welzer [13] in seiner aktuellen Publikation „Klimakriege“ eindrucksvoll und pointiert ausgeführt, indem nicht nur die ökologischen, sondern auch die sozialen Folgen neoliberaler Politik dargestellt werden. Dabei geht Welzer über eine Zustandsbeschreibung hinaus, indem er sich der relevanten Frage widmet, wie die Verursacher der Klimakatastrophen sozialpsychologisch mit den unterschiedlichen Betroffenheitsgraden umgehen werden – ein Problem, das sich vor allem dann stellt, wenn die Zahl der Klimaflüchtlinge zunehmen wird. Seine auf die NS-Zeit bezogenen historischen Vergleiche mit der Bereitschaft in Problemsituationen auch gewaltsame Lösungen aktiv zu unterstützen, sind beklemmend und verweisen auf die Herausforderung, interkulturelle solidarische Interaktionsmuster zur Konflikt- und Krisenbewältigung schon in der frühkindlichen Bildung nachhaltig zu vermitteln.

► Vom technolog. Fortschritt als messianischem Heilsversprechen zum funktionellen Kannibalismus

Verräterisch sind die Präferenzen, mit denen sich sowohl neokonservative wie neoliberale Vertreter an der Suche nach Antworten auf die globalen Krisen in den öffentlichen Diskussionen zu erkennen geben. Bereits die Ausführungen des Club of Rome sind ein beeindruckendes Beispiel für die Systembindung problemlösenden Denkens und für die Ausrichtung von systemkonformen Problemlösungen an der Befriedigung wirtschaftspolitischer Partikularinteressen. Die geradezu mystifizierend anmutende Propagierung einer einseitigen Bildungspolitik zur Förderung des technologischen Fortschritts als „Heilsbringer“ wurde jüngst durch den oskarprämierten Umweltfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore [14] erneut aufgegriffen und massenmedial vermittelt.

Verräterisch sind die Präferenzen, mit denen sich sowohl neokonservative wie neoliberale Vertreter an der Suche nach Antworten auf die globalen Krisen in den öffentlichen Diskussionen zu erkennen geben. Bereits die Ausführungen des Club of Rome sind ein beeindruckendes Beispiel für die Systembindung problemlösenden Denkens und für die Ausrichtung von systemkonformen Problemlösungen an der Befriedigung wirtschaftspolitischer Partikularinteressen. Die geradezu mystifizierend anmutende Propagierung einer einseitigen Bildungspolitik zur Förderung des technologischen Fortschritts als „Heilsbringer“ wurde jüngst durch den oskarprämierten Umweltfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore [14] erneut aufgegriffen und massenmedial vermittelt.

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass diese überwiegend naturwissenschaftlich ausgerichtete Bildungsoffensive einhergeht mit einer Verkürzung der Studienzeiten, der Privatisierung und Kommerzialisierung aufbauender Studiengänge, der Verabschiedung von der Unabhängigkeit universitärer Forschung durch den Einfluss von Drittmittelgebern und der systematischen Schwächung der Grundlagenforschung. Dass unter diesen neoliberalen Rahmenbedingungen technologischer Fortschritt stark risikobehaftet ist, wurde von dem Soziologen Ulrich Beck [15] bereits 1986 in seinem Standardwerk „Die Risikogesellschaft“ herausgestellt.

Die Favorisierung überdimensionierter und kapitalintensiver Großprojekte zeigt nicht nur die Beschränktheit des neoliberalen Fortschrittverständnisses, sondern auch die jeden sozialen Anspruch negierende Position. Die damit einhergehende menschenverachtende Logik eines totalitär-neoliberalen Marktfundamentalismus [16] mit einem entsprechend beschränktem Verständnis von technologischem Fortschritt spitzt sich zu in der Polarisierung der Nachfrage nach Agrarkraftstoffen einerseits und der Nachfrage nach Getreide zur Stillung des steigenden Welthungers andererseits (s. Holt-Giménez).

Die im Sog der Finanzkrise untergegangen von der Welthungerhilfe im letzten Herbst vorgestellten alarmierenden Daten des Welthunger-Index [17] 2007 spiegeln sehr offensichtlich jene Zielsetzung wider, die mit dem neoliberalen Dreiklang eingeläutet worden ist: Es geht um die Korrektur der demografischen Entwicklung der Weltbevölkerung bzw. um die systematische Vernichtung einer Lebensperspektive für von Armut bedrohte Menschen.

In diesem Zusammenhang ist es auch bezeichnend, dass die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Währungsstabilität der Entwicklungsländer in der Berichterstattung westlicher Medienkonzerne eine absolut untergeordnete Rolle spielt – obwohl die Entwicklungsländer bereits im Oktober 2008 durchschnittlich einen Währungsverlust von 20 Prozent hinnehmen mussten. Da die meisten Entwicklungsländer ihre Importe in der Leitwährung bezahlen müssen, hat die Währungsabwertung verheerende Folgen (Goldberg): Der Zwang, seine Haut zu Markte zu tragen, wird noch stärker als bisher zunehmen. Die profitablen Geschäftsfelder neoliberaler Menschenverwertung umfasst nicht nur das gesamte Spektrum prekärer, menschen- und umweltverachtender Arbeitsverhältnisse, sondern erstreckt sich genauso über den Menschen- und Organhandel bis hin zur Frauen- und Kinderprostitution (Greve).

Folgt man dem Effizienzstreben neoliberaler Profitmaximierung dann ist nicht viel Fantasie erforderlich, um sich vorzustellen, wo das Schicksal jener Kinder endet, die in global operierenden Netzwerken der Kinderprostitution gelandet sind: Nach der jahrzehntelangen Ausbeutung auf den internationalen Sexmärkten bleibt die Ausschlachtung der geschundenen Körper und gebrochenen Seelen für den prosperierenden Organhandel. Diese totalitäre Verwertung erinnert an jene Beispiele aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern, die der ehemalige polnische Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec [18] so treffend sarkastisch auf den Punkt brachte: „Dem letzten Weltkrieg ist es zu verdanken, dass wir neue Goldvorkommen entdeckt haben: Im Gebiß der Gefangen“ (Lec, S.11). Dem Sarkasmus von Lec folgend ist es den Fortschritten der Transplantationsmedizin zu „verdanken“, dass unterdessen auch Eingeweide und lebenswichtige Organe marktwirtschaftlich verwertet werden und den Besitzer wechseln: Ein funktioneller Kannibalismus hat sich eingebürgert, entsprechend dem Geschmack unserer Alltagskultur, in der das technisch Mögliche konsequent von denen eingekauft wird, die es sich leisten können.

► Angst als neoliberaler System- und Ordnungsfaktor in der Arbeitsgesellschaft

Angst ist ein psychologisches Phänomen, dem verschiedene Ursachen zugrunde liegen und auf das entsprechend unterschiedlich reagiert wird. Die Volksweisheit, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, bringt nichts anderes als die Einsicht zum Ausdruck, dass von Angst geprägte Entscheidungen nachteilige Folgen haben. In der idealtypischen Betrachtung sollten Entscheidungen „durchdacht“, Vor- und Nachteile mit größter Sorgfalt gegeneinander abgewogen und am besten mit wissenschaftlicher Expertise durchdekliniert worden sein, damit man dann, „ganz auf Nummer sicher gehend“, das bekannte Risiko auf eine vertretbare Minimalgröße reduziert hat.

In einer auf Erwerbsarbeit und Geldwirtschaft ausgerichteten Gesellschaft steht hinter der Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, vor allem die Angst, über kein Einkommen zu verfügen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Individualisierung einer persönlichen Liquiditätskrise verringert die Möglichkeit des Konsums von Gütern und Dienstleistungen.

In einer auf Erwerbsarbeit und Geldwirtschaft ausgerichteten Gesellschaft steht hinter der Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, vor allem die Angst, über kein Einkommen zu verfügen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Individualisierung einer persönlichen Liquiditätskrise verringert die Möglichkeit des Konsums von Gütern und Dienstleistungen.

Die alleinige Betonung der Liquidität als Voraussetzung für die „Teilhabe“ an der bunten Warenwelt greift jedoch zu kurz, wird sie der sozialpsychologischen Bedeutung der Arbeit nicht gerecht. Der Wunsch des Menschen mit seiner Umwelt in einen produktiven Prozess des Lernens und des sich Austauschens zu treten, ist ein konstitutives Wesensmerkmal menschlicher Existenz.

Erich Fromm [5] bezeichnete dieses Wesensmerkmal als lebensbejahende Biophilie im Gegensatz zu einer technologisch wie technokratisch ausgerichteten Nekrophilie (Fromm, 1979, S.33ff.). Die Popularität Erich Fromms ist auch auf die Differenzierung der Annahme eines destruktiven Todestriebes durch Freud [19] zurückzuführen, der – verkürzt gesprochen – davon ausging, dass die Destruktivität des Menschen nur durch die Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte in Form eines disziplinierenden Über-Ichs im Unterbewusstsein gezügelt werden könne. Im Gegensatz zu Freud ging Erich Fromm von der Annahme aus, dass die biophilen, lebensbejahenden Tendenzen die Konstitution des Menschen bestimmen. Ob die biophilen natürlichen Veranlagungen gefördert oder so stark behindert und blockiert werden, dass die destruktiven Veranlagungen zum Ausbruch gelangen, führt Fromm auf den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen zurück.

In der Marktwirtschaft wird die Produktion von Gütern und Dienstleistungen durch Angebot und Nachfrage reguliert. Neben den Fixkosten gelten die Kosten für die Arbeitskraft als variable Kalkulationsgröße. Dass der betriebswirtschaftliche Ansatz zu kurz greift, weil die Externalisierungskosten beispielsweise von Entlassungen in Statussymbole bedarf, wird eine der wichtigsten Herausforderungen. Trotz der Schwierigkeiten und Problemstellungen erscheint das Konzept einer Einkommenssicherheit als ein grundlegender Baustein für eine Gesellschaftsordnung, in der sich Menschen ohne Angst entfalten können. Insbesondere für von Armut betroffene Kinder stellt das tägliche Erleben gebrochener Elternteile wie der damit verbundenen Stigmatisierung und Ausgrenzung eine Traumatisierung und Verunsicherung in der Persönlichkeitsentwicklung dar.

Die Flucht in eine Medienwelt, in der Aggression und Gewalt dominieren, scheint im Kalkül neoliberaler Kanalisierung zu liegen. Wenn infolge der Verzweiflung durch Armut die eruptiven Gewaltausbrüche wie beispielsweise die „sozialen Unruhen“ in den Trabantenstädten vor Paris medienpolitisch ausgeschlachtet werden, um so die repressive Hochrüstung des Überwachungsapparates zu rechtfertigen, dann weckt das Modell einer menschenwürdigen Einkommenssicherung zumindest die Hoffnung, dass der alltäglichen, neoliberalen Erniedrigung durch eine menschenwürdige Grundsicherung entgegen gewirkt werden kann. Die Faszination liegt schließlich in der Perspektive einer grundlegenden Machtverlagerung, die es Arbeitnehmern ermöglichen auf gleicher Augenhöhe mit den Arbeitgebern in wirklicher „Sozialpartnerschaft“ über ihre Arbeitsbedingungen und eine gerechte Entlohnung zu verhandeln – von der sozialen Verbesserung aller von der Erwerbsgesellschaft ausgeschlossenen Gruppen ganz zu schweigen.

► Von der Vision zu einer „realitätstüchtigen“ Alternative:

Armutsindexierte Inflationsanpassung als verfahrenstechnischer Schutz vor Verarmung

Die äußerst kontrovers geführten Diskussionen um eine menschenwürdige, repressionsfreie Einkommenssicherung, lassen unschwer erkennen, dass der Zeitpunkt für eine praktische Umsetzung noch auf sich warten lässt. Auch wird die politische Tagesordnung – was das Problem der zunehmenden Armut wie der wachsenden Kluft zwischen Reich und Arm betrifft – von anderen Themen beherrscht. Seit der Einführung der „Hartz-IV-Reform“ werden mit verlässlicher Kontinuität in den zahlreichen Talkrunden Scheindebatten um die Einführung eines Mindestlohns und über die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit höherer Transferzahlungen geführt, die letztendlich nur eines offenbaren: Die Beharrungskraft einer neoliberalen „Reform“politik, die unbelehrbar auf die Fortsetzung strukturpolitischer Maßnahmen setzt, welche nicht „reformieren“, sondern die betroffenen Menschen systematisch deformieren.

In diesem Kontext ist auffällig, dass die Diskussion um Mindestlöhne und höhere Transferzahlungen bzw. Regelsätze [20] jede fiskalpolitische Bezugnahme vermissen lässt: Weder spielt die Frage der Wertschöpfung noch die der Geldmenge und des Geldkreislaufs eine Rolle. Ergänzend ist hinzuzufügen, dass auch bei der gegenwärtigen Finanz- bzw. Liquiditätskrise der Banken der zentrale Aspekt der Geldmengenpolitik kaum angesprochen wird.

Auch ist die Diskussion um eine bessere Finanzausstattung der von Armut betroffenen Menschen statisch ausgerichtet, was sich am Beispiel der ver.di-Kampagne für einen Mindestlohn in Höhe von Euro 7,50 genauso veranschaulichen lässt, wie die vom Paritätischen Wohlfahrtsverband [21] geforderte Erhöhung des Regelsatzes von Euro 351 (Anm. Admin: EUR 382 aktuell) auf Euro 420 bzw. 450. Diese statische Ausrichtung bietet nicht nur keinen langfristigen Schutz vor Armut, sondern läuft in Anbetracht der Schwerfälligkeit und Langfristigkeit Kampagnengeführter Debatten vor allem Gefahr, vom Lauf der Zeit überholt zu werden und ins Abseits zu geraten. So liegt die gewerkschaftsinterne Verständigung auf einen Mindestlohn in Höhe von Euro 7,50 brutto bereits vier Jahre zurück (Anm. Admin: Stand 2009) und repräsentiert somit nicht die in diesem Zeitraum stattfindenden Preiserhöhungen im Bereich der Sozial- und Mietkostenbelastung. Ähnliches gilt für den Vorschlag des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Auch das gegenwärtige Verfahren zur Anpassung der Sozialtransfers an die durchschnittliche Rentenentwicklung wird nicht kontrovers diskutiert, obwohl allen Entscheidungsträgern bekannt ist, dass dieses Verfahren die Armut vergrößert. Woran es der Diskussion mangelt, sind verfahrenstechnische Strukturalternativen, die einen nachhaltigen Schutz vor der Gefahr einer zunehmenden Verarmung garantieren.

Anstöße für einen Ausweg aus diesem verfahrenstechnischen Dilemma liefert der Statistiker Hans-Wolfgang Brachinger [22], der mit seinen Ausführungen über gefühlte Inflationsraten die Grundlage für folgende Überlegungen lieferte. Das persönliche Empfinden über die Entwicklung der Teuerungsraten wird maßgeblich bestimmt von der persönlichen Einkommenssituation. Angaben zur durchschnittlichen Inflationsrate werden von überdurchschnittlichen Einkommensbeziehern mit geringerer Sorge zur Kenntnis genommen, während Preiserhöhungen für Menschen, die von Armut betroffen sind und die kaum wissen, wie sie ihre Kosten bestreiten können, eine Bedrohung der Existenz darstellen. Bereits jetzt werden Armentafeln und Kleiderkammern zum Rettungsanker für immer mehr Menschen. Bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3 % im Mai letzten Jahres (2008) betrug die einkommensabhängige Inflationsrate für den Bezieher eines unteren Einkommens von 1700 Euro Netto nach Brachinger über 7 %! Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Mietkosten, sowie Versicherungsleistungen (Krankenkasse, Pflege- und Rentenversicherung) für Hartz IV Betroffene gelangt man für einen Ein- Personen-Haushalt auf einen Nettobetrag in Höhe von ca. 920 Euro, so dass die für diese Einkommensgruppe anfallende Inflationsbelastung noch wesentlich dramatischer ausfällt!

Vorausgesetzt, dass ein wirksames, nachhaltiges Verfahren zur Armutsbekämpfung ernsthaft angestrebt und wirkungs- wie bürgernah implementiert werden soll, ist neben anderen Instrumenten eine armutsindexierte, auf die Höhe der Transferzahlung bezugnehmende Inflationsanpassung ein wichtiges Instrument, mit dem wenigstens sichergestellt werden kann, dass sich die Belastungen für die Ärmsten dieser Gesellschaft nicht noch weiter vergrößern. Gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Finanzkrise und den Gefahren, die durch das neoliberale Handling der Krise regelrecht provoziert werden, ist dieser konkrete Verfahrensvorschlag von zentraler Bedeutung.

Ob das Modell einer menschenwürdigen Einkommenssicherung oder das Verfahren einer armutsindexierten Inflationsanpassung angestrebt wird – beide Modelle wie die anderen angesprochenen Probleme führen zu der Frage der Finanzierbarkeit, womit die Finanzkrise im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht.

► Antworten auf die Finanzkrise: Über die Absurdität der Systemrelevanz von Oligopolen

Konzepte wie Reformvorschläge, die der sozialen wie ökologischen Sicherung dienen, scheitern regelmäßig an den eng gesteckten Spielräumen nationalstaatlicher Haushaltspolitik bzw. an der Staatsverschuldung. Vorschläge müssen heutzutage „gegen finanziert“ sein, damit sie ökonomisch akzeptiert und als medial vermittelbar gelten. Die Schnelligkeit, mit der für „systemrelevante“ Banken staatliche Bürgschaften von mehreren Billionen Dollar in Form von staatlichen Bürgschaften und anderen Hilfskonstruktionen bereit gestellt worden sind, erstaunt, insbesondere vor dem Hintergrund der Schwerfälligkeit und Langsamkeit, wie Probleme des Klima“wandels“, des weltweit herrschenden Hungers und anderer Globalisierungsprobleme angegangen bzw. ausgesessen werden. Allein die Verwendung des Begriffs der „Systemrelevanz“ [23] verdeutlicht das Versagen des marktwirtschaftlichen Systems, denn in einem freien, auf Wettbewerb ausgerichteten Markt dürfte es weder systemrelevante Banken noch systemrelevante Unternehmen geben. Schließlich spiegelt der Begriff der Systemrelevanz nichts anderes wieder, als das Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung eingenommen haben und die staatliche Aufsicht (Kartellbehörden) versagt hat. Ein „too big to fail“ dürfte es in der idealtypischen, wettbewerbsausgerichteten Marktgesellschaft nicht geben. Doch die faktische Unternehmenskonzentration belehrt uns eines Besseren.

Auch die Forderung, der Staat solle sich auf seine ordnungspolitischen Kernkompetenzen zurückziehen und das freie Spiel der Marktkräfte nicht stören, verschleiert, dass es in jeder Wirtschaftskrise Gewinner gibt, da Konkurrenz beseitigt und der Konzentrationsprozess zugunsten weniger Oligopole [24] beschleunigt wird. Neben diesem Säuberungseffekt fällt auch das betriebswirtschaftliche Ergebnis keinesfalls positiv aus: Zu einem unternehmerischen oder volkswirtschaftlichem Mehrwert führen die wenigstens Fusionen. In der Regel wechseln vor allem Patente, Immobilien und Produktionsverfahren die Besitzer und auf der Strecke bleibt ein Großteil der Beschäftigten als variable Masse. Im Fall der Bankenkrise stellte sich das Problem insofern anders dar, als durch das Verbriefungsgeschäft von Krediten mittels komplex-verschachtelter Finanzprodukte das Ausmaß der „abzuschreibenden Verluste“ nicht abzusehen ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass durch den Handel von Schuldverschreibungen innerhalb des Bankensektors der interne Verflechtungsgrad eine jeden Wettbewerbanspruch negierende Ausprägung erreicht hat. Dass in einer solchen Situation der Staat als größter Schuldner in die Rolle des Retters gedrängt wird, der als Gläubiger mit – international betrachtet – billionenschweren Bürgschaften für Banken und systemrelevante Unternehmen von Branchen, deren Zukunftsfähigkeit ohnehin fragwürdig ist, gerade stehen soll, beweist die Paradoxie neoliberaler Problemlösungen: Statt sich zu den notwendigen Systemveränderungen durchzuringen und die Zerschlagung großer Wirtschaftseinheiten zugunsten wettbewerbsfähiger Strukturen in die Wege zu leiten, werden Scheinalternativen propagiert, die bestenfalls der Befriedigung narzisstischer Gruppenegoismen dienen, jedoch weder gesamtgesellschaftlich noch global von therapeutischem Nutzen sind.

► Neoliberale Regulierung überwinden mit einer ökologischen Währungsreform

oder: vom Petro-Dollar zum Öko-Taler

684 Billionen Dollar – so hoch schätzt (!) die Bank für Internationalen Zahlenausgleich den Wert der sich im Umlauf befindenden Derivate. Das real existente globale Bruttosozialprodukt ist mit spekulativen Wertsteigerungen auf Jahrzehnte mehrfach verbrieft, und es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Realwirtschaft eine entsprechende Werterzeugung jemals erbringen kann. Auch eine andere Gegenüberstellung verdeutlicht die Diskrepanz zwischen Realwirtschaft und spekulativer Finanzwirtschaft: Auf dem globalen Finanzmarkt befinden sich 750.000 Finanzprodukte, während wir in Supermärkten zwischen 7500 Produkten wählen können. Und die Diskussion um einen verbesserten Verbraucherschutz gegenüber den Finanzprodukten ruft in Erinnerung, dass bereits die Forderung nach einer erhöhten Qualitätskontrolle dieser bescheidenen Produktpalette der Discounter auf erhebliche Widerstände der Lebensmittelindustrie stößt.

Diese quantitativen Dimensionen lassen erahnen, dass die gegenwärtigen Hoffnungen, den neoliberalen Finanzmarkt in seiner Ausdifferenzierung regulieren und kontrollieren zu können, trügerisch sind. Wer sich über das Ausmaß der bisherigen Regulierungsentwicklung ein Bild machen möchte, der vergleiche den Sammelband Bankrecht (des C.H.Beck-Verlags) in der 11. Auflage aus dem Jahr 1981 mit der 35. Auflage: Umfasste die Auflage 1981 302 Seiten so wuchs die 35. Auflage 27 Jahre später auf 1284 Seiten. Dass in dieser Regulierungszunahme auch Ausnahmeregelungen ein breiter Platz eingeräumt wurde, lässt sich am Beispiel des Basel II Pakets mit 130 Ausnahmeregeln veranschaulichen. Und die Kontrolldefitzite? Im europäischen Finanzmarktsystem gibt es 52 Aufsichtsinstitutionen und der amerikanische Versicher AIG stand unter der Aufsicht von 26 Einrichtungen (die Problematik zaghaft andeutend. Malcher: Ententanz). Wer, wie Dahrendorf, die Ansicht vertritt, die Krise ließe sich durch „technische“ Veränderungen meistern, verkennt die Notwendigkeit einer Reduzierung auf das Kerngeschäft der Kreditunternehmen wie die Unterbindung von wettbewerbsgefährdenden Verflechtungsgeschäften (Jenseits).

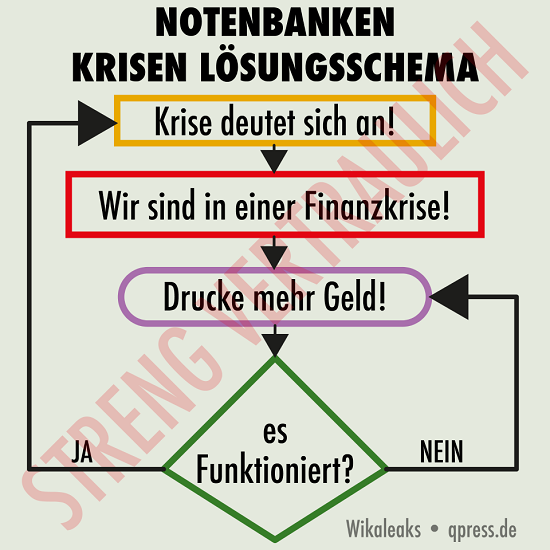

Auch kann die quantitative Diskrepanz zwischen Realwirtschaft und einer spekulativen Finanzwirtschaft in ihrer Größenordnung durch die künstliche Herstellung von Liquidität mittels einer moderaten Leitzinspolitik und durch die Bereitstellung von Staatsbürgschaften nicht einmal im Ansatz behoben werden. Im Gegenteil: Eine Vergrößerung der Geldmenge ohne einen Wertzuwachs der Realwirtschaft im tertiären und primären Sektor (Landwirtschaft, Industrie, Handwerk) wird nach einer kurzen Phase der Deflation zu einer Hyperinflation führen. In einem Interview der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ zeigt William White, Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlenausgleich, die Dramatik der Krise.

Auch kann die quantitative Diskrepanz zwischen Realwirtschaft und einer spekulativen Finanzwirtschaft in ihrer Größenordnung durch die künstliche Herstellung von Liquidität mittels einer moderaten Leitzinspolitik und durch die Bereitstellung von Staatsbürgschaften nicht einmal im Ansatz behoben werden. Im Gegenteil: Eine Vergrößerung der Geldmenge ohne einen Wertzuwachs der Realwirtschaft im tertiären und primären Sektor (Landwirtschaft, Industrie, Handwerk) wird nach einer kurzen Phase der Deflation zu einer Hyperinflation führen. In einem Interview der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ zeigt William White, Chefvolkswirt der Bank für Internationalen Zahlenausgleich, die Dramatik der Krise.

Auch kurzfristig greifen die neoliberalen Rezepte nicht: Beispielsweise wird die Bereitstellung „billigen“ Geldes durch eine niedrige Leitzinspolitik von den Banken bisher nicht in Form zinsgünstiger Kredite weitergegeben, sondern vorrangig genutzt, um die politisch geforderte Stärkung der Eigenkapitaldecke umzusetzen. Auf der Strecke bleiben junge Unternehmen, die sich für die hohen Zinsen Risikokapital nicht leisten können, während hoch verschuldete Konzerne wie beispielsweise der Stromriese RWE weiterhin ihre Kreditlinien verlängern können.

In Anbetracht der gewaltigen Diskrepanz zwischen hoch-komplexen, intransparenten Finanzprodukten und dem eingeschränkten Werterzeugungspotenzial der Realwirtschaft, verwundert es, dass gerade aus den Reihen der Globalisierungsbefürworter der Fortbestand nationaler Währungen nicht zur Diskussion gestellt wird. Der Traum eines einheitlichen globalen Währungsraumes scheint mit einem Tabu belegt. Stattdessen beschränkt sich die öffentliche Diskussion auf eine den Status Quo sichernde Symbolpolitik, während die am Rande erwähnten Alternativforderungen wie die Einführung einer Tobien- Steuer oder die Einführung fester Wechselkurse den Bezug zum Gesamtsystem vermissen lassen.

Dabei ist der Schritt zu einer globalen Währungsreform nicht nur überfällig, sondern wäre auch die entscheidende Voraussetzung, damit den Spekulationen auf steigende und fallende nationale Währungen der Riegel vorgeschoben wird und Investitionsentscheidungen nicht mehr in Abhängigkeit von Wechselkursschwankungen gestellt werden. Für eine globale Währungsreform spricht vor allem der UN-Klimabericht aus dem Jahr 2007 [25], der mit seinen dramatischen Prognosen die Folgen der Finanzkrise bei weitem übertrifft! Die Voraussetzungen für eine globale Währungsreform, die sich an ökologischen Kriterien orientiert, waren noch nie so günstig und erscheinen noch nie so zwingend geboten wie jetzt!

Eine globale, ökologisch ausgerichtete Währungsreform mit den Zielen, die ökologischen Kosten bei der Herstellung von Waren und Dienstleistungen maßgeblich zu berücksichtigen, würde faktisch bedeuten, dass Produkte, für deren Herstellung wenig CO2 ausgestoßen wird, wenig (virtuelles) Wasser und regenerative Energie (ausgenommen Agrarkraftstoffe) eingesetzt werden, günstiger gehandelt und angeboten werden können, als Produkte, deren ökologische Herstellungsbilanz negativ ausfällt. Auch der Aspekt des Aufwands zur Widerverwertbarkeit wäre genauso zu berücksichtigen wie die Verdienstmöglichkeiten der Beschäftigten. Und dass in diesen Zusammenhang auch die Brücke von einer globalen, ökologischen Währungsreform zu einem angstfreien Lebens durch das Modell einer global geltenden menschenwürdigen Grundsicherung nicht nur denkbar, sondern sinnvoll und zweckdienlich ist, ergibt sich nahezu von selbst.

Offenbart hat der UN-Klimabericht auch die Unzulänglichkeit der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere die der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung: Wenn Umweltkatastrophen, Verkehrsunfälle, eine hohe Zahl an Gefängnisinsassen und andere Sozio-Pathologien dazu beitragen, mittels volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung das Bruttosozialprodukt als die zentrale Kategorie im internationalen Wettbewerbsranking zu steigern, dann besteht auch hier Erneuerungsbedarf und die Bereitschaft, sich von ausgedienten Instrumentarien schleunigst zu verabschieden (Malcher – Größe).

Doch die Zeichen der Zeit weisen in eine andere Richtung. Statt eine Weltwirtschafts- und Finanzordnung zu entwerfen, die sich an den ökologischen Grenzen des Wachstums vorrangig orientiert, wird mit hektischen Betriebsamkeit ein blindwütiger Polit-Aktionismus an den Tag gelegt, der an Peinlichkeit nicht zu übertreffen ist: Abwrackprämie, öffentliche Bad Banks [26], Stresstests [27] und Staatsbürgschaften sind Beispiele des Fehlens jeglicher politischer wie volkswirtschaftlicher Weitsicht. Das Boni-System als psychopathologische Voraussetzung für den Erhalt eines Systems, dass auf Gier, Gewinne, Größenwahn setzt, wird genauso wenig in Frage gestellt, wie die Geschäftspolitik der Investmentbanken untereinander. Gewiss hätte ein radikaler Einschnitt im Sinne der Rückführung auf das traditionelle, auf Wettbewerb ausgerichtete Kerngeschäft der Banken genauso Massenentlassungen zur Folge wie die erforderlichen Veränderungen bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungs- und Rating- Agenturen [28]. Doch könnte dieses „Freisetzungspotenzial“ gewiss größtenteils durch den Umbau in eine neue, zukunftsfähige ökologische Weltwirtschaftsordnung aufgefangen werden, vorausgesetzt die Bereitschaft zu einem anderen Systemdenken ist vorhanden.

► Regulierung durch Regionalisierung: Plädoyer für Nähe u. überschaubare Verhältnisse

Die Entstehung der Krise, der Krisenverlauf und der Umgang mit der Krise stärken den Verdacht, dass die Krise als Steuerungsinstrument zur Optimierung neoliberaler Strukturpolitik bewusst in Szene gesetzt worden ist. Der neoliberale Grundsatz einer radikalen Marktentfaltung bei einer gleichzeitigen Minmierung staatlicher Einflussnahme setzt voraus, dass sich die staatlichen Institutionen noch einmal gewaltig mit der Rolle als Retter übernehmen, um dann mit Pauken und Trompeten in der platzenden Bürgschaftsblase unterzugehen.

Der Staatsbankrott als Endziel neoliberaler Marktfundamentalisten? Bereits jetzt melden sich die Wortführer der „Deutschland AG“ zurück und warnen davor, dass der Staat ein schlechter Unternehmer sei. Die vorsätzliche Irreführung der Bevölkerung findet schließlich ihre Zuspitzung in einer künstlich geschürten Sozialismus-Debatte, für die es in Anbetracht der personellen Zusammensetzung des neoliberalen Krisenmanagements nicht den geringsten Anlass gibt. Im Gegenteil: Die Kontinuität lässt keine Hoffnungen auf einen strukturellen Bruch und einen Neuanfang zu. Um die Kontinuität in der Fortsetzung neoliberaler Problemlösungs“kompetenz“ zu beweisen, haben die politisch Verantwortlichen im Fall der Enteignung der Hypo Real Estate [29] die Federführung für das „Verstaatlichungs-Gesetzes“ von Anfang an aus der Hand gegeben und mit der Entwicklung und Konzeption die internationale Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer [30] beauftragt, die ansonsten auch die Privatbanken zu ihrer Klientel zählt.

Dabei sind gerade in Deutschland aufgrund der speziellen Ausgestaltung des Finanzsektors mit seinem so genannten Drei-Säulen-Modell, bestehend aus Privatbanken, Genossenschaftsbanken und den öffentlich-rechtlichen Sparkassen, geeignete institutionalisierte Voraussetzungen vorhanden, um innerhalb der Finanzkrise ein differenziertes Krisenmanagement zu praktizieren.

Dabei sind gerade in Deutschland aufgrund der speziellen Ausgestaltung des Finanzsektors mit seinem so genannten Drei-Säulen-Modell, bestehend aus Privatbanken, Genossenschaftsbanken und den öffentlich-rechtlichen Sparkassen, geeignete institutionalisierte Voraussetzungen vorhanden, um innerhalb der Finanzkrise ein differenziertes Krisenmanagement zu praktizieren.

Um vor allem klein- und mittelständische Betriebe vor Liquiditätsengpässen zu schützen, hätten der Staat die öffentlich-rechtlichen Sparkassen und die Investitionsbanken mit Mitteln ausstatten müssen, damit diese ihre wichtige Funktion in der Versorgung mit günstigen Krediten verstärkt wahrnehmen können. Vor allem die Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Sparkassensystems sind hier hervorzuheben. Das sich gerade in der jetzigen Krise bewährte Geschäftsmodell des Regionalprinzips der Sparkassen, nämlich die Begrenzung der Geschäftstätigkeit auf die jeweilige Region der einzelnen Bundesländer, was internationale Spekulationsgeschäfte verbietet, hätte Vorbildcharakter bekommen müssen.

Stattdessen wird – von der Bevölkerung unbemerkt – bei jeder Gesetzesänderung gerade das Regionalprinzip mehr und mehr aufgeweicht. Vor dem Hintergrund eines zu erwartenden dramatischen Anstiegs von Personeninsolvenzen erhält auch die Funktion der Gemeinnützigkeit des öffentlich-rechtlichen Sparkassensystems eine besondere Bedeutung. So könnte der in einigen Bundesländern bereits gesetzlich verankerte Rechtsanspruch auf ein “Girokonto für Jedermann” [31] in allen Bundesländern durchgesetzt werden, zumal aufgrund der Grundrechtsbindung des öffentlich-rechtlichen Bankensystems hier keine verfassungsrechtlichen Bedenken entgegenstünden. Erweitert man diese konkreten Gestaltungsoptionen (Gemeinnützigkeit, Regionalprinzip, Girokonto für Jedermann) noch um die Möglichkeiten einer kundennahen Demokratisierung und einer vorbehaltlosen Transparenz, so spiegelt der Verzicht auf die Inanspruchnahme all dieser Gestaltungsoptionen das Ausmaß der ungebrochenen Kontinuität neoliberaler Positionen in der Finanzkrise wieder.

► Neoliberales Krisenmanagement verspielt gestalterische Optionen

Statt die Gunst der Stunde zu nutzen und einen solidarisch-emanzipativen Umbau des Bankensektors voran zu bringen, werden Pläne über geeignete “Exit”-Strategien geschmiedet: Die Rückdrängung des Staates scheint beschlossene Sache, so die unstrittige Auffassung aller Teilnehmer einer Berliner Veranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft [32].(INSM) Dass auch die Finanzkrise den schon seit Jahren andauernden neoliberalen Angriff auf das deutsche Drei-Säulen-Modells keinesfalls zu stoppen vermag, bewies die EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes [33], indem sie das öffentlich-rechtliche Sparkassensystem als veraltet und globalisierungsuntauglich brandmarkte. Dies beweist einmal mehr, dass weder eine ernstzunehmende Disziplinierung der außer Rand und Band geratenen Finanzströme angestrebt wird noch der zunehmenden Ausgrenzung von armen Menschen von existenznotwendigen Finanzdienstleistungen entgegengesteuert wird. Dabei liegt die Gegenrezeptur auf der Hand: Disziplinierung von Kapitalbewegungen durch Regionalisierung, begleitet von der sozialen Flankierung durch einen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf ein Girokonto auch für arme Menschen, hätten zu wichtigen Eckpfeilern für ein emanzipatorisches Geschäftsmodell einer zukünftigen Bank erklärt werden können.

Auffällig ist die Einseitigkeit der von dem neoliberalen Krisenmanagement entwickelten Instrumente, die vor allem die Steuerzahler belasten und ihre Zuspitzung in der Gewährung milliardenschwerer Staatsbürgschaften findet. Zur Erinnerung an das Ausmaß zukünftiger Belastungen: Im Fall des „Bankenrettungsfonds“ müssen die Steuerzahler für 480 Milliarden Euro und des „Wirtschaftsfonds Deutschland“ [34] für 115 Milliarden Euro gerade stehen. Um das Risiko gesamtgesellschaftlich sozial ausgewogener zu verteilen, wäre es zielführender gewesen, die Dividendenausschüttung börsennotierter Unternehmen an die beschleunigte Rückzahlung ausstehender Kreditverbindlichkeiten zu koppeln.

Das Prinzip wäre einfach: Im Fall ausstehender Kreditrückzahlungen hätte mittels eines Beschleunigungsgesetzes zur Schuldentilgung für börsennotierte Unternehmen die Dividendenausschüttung zugunsten einer vorgezogenen Schuldentilgung “kanalisiert” und so die Liquidität der Banken mit privaten und nicht öffentlichen Geldern verbessert werden können. Um die quantitative Dimension dieser Maßnahme zur Behebung der Liquiditätskrise zu veranschaulichen, sei hier als Beispiel auf die Verschuldung des RWE Konzerns in Höhe von Euro 20 Milliarden verwiesen. In Anbetracht der Verschuldung internationaler Konzerne wären auch die Voraussetzungen gegeben, die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge aufzuheben und die gegenwärtige Situation für eine kostengünstige Rekommunalisierung zu nutzen. Lebens- und systemrelevante Bereiche wie die der Strom- und Wasserversorgung sollten vollständig in öffentliche Hand und in nationalstaatliche Zuständigkeit zurückgeführt werden. Eine auf die real anfallenden Kosten ausgerichtete Kalkulation (ohne (verdeckte) Gewinnansprüche beispielsweise in Form von kalkulatorischen Zinsen) würde faktisch zu Preisentlastungen führen, die sich volkswirtschaftlich in mehrfacher Hinsicht positiv auswirken: Zum einen durch eine Entlastung der Verbraucher, die mehr Geld für den Konsum zur Verfügung haben, und für das Gewerbe, die von einer Senkung ihrer Fixkosten eventuell einen (internationalen) Wettbewerbsvorteil haben.

► Das politische System im Visier neoliberaler Transformation: Von der Selbstkontrolle zur Systemkontrolle

Die neoliberale Transformation politischer Systeme, die formal nach den Prinzipien der repräsentativ-parlamentarischen Parteiendemokratie und der klassischen Gewaltenteilung entwickelt worden sind, hat zu erheblichen Veränderungen geführt, die die ursprüngliche Intention des “klassischen” Demokratiemodells unterlaufen – genauer formuliert: überlagern. Zusammengefasst laufen diese Transformationsprozesse darauf hinaus, die Verfügungsgewalt über die wichtigste Steuerungsressource zu erlangen: die Information.

Die Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme führt einerseits zu einer Komplexitätssteigerung, andererseits auf Seiten der politischen Entscheidungszentralen zu einem gesteigerten Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion. Vereinfacht formuliert, ist die Kunst, die Spreu vom Weizen zu trennen, zu einer Domäne neoliberaler Politikberatung geworden, die unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Politikberatung den politischen Anforderungen in mehrfacher Hinsicht entspricht: Zum einen erfolgt die Komplexitätsreduktion in der Problemanalyse, zum anderen wird dem Bedürfnis nach Problemlösungen weniger theoretisch konzeptionell entsprochen, als durch die Ausarbeitung handlungsorientierter Konzepte, die in der Regel auch strategische Optionen für die Umsetzung in die politische Praxis enthalten.

Auf diese Weise gelingt es mittels einer einseitigen, hochselektiven, asymmetrischen Informationsverarbeitung neoliberale Interessen nicht nur abzusichern, sondern ihre Interessendurchsetzung dauerhaft zu “institutionalisieren”. In diesem Prozess der Institutionalisierung wird neben den klassischen Instrumenten der Ämterpatronage oder des Lobbying vor allem auf den Einsatz international operierender Beratungsagenturen gesetzt (Rügemer, Leif). Strategische Zielsetzung ist die frühzeitige, kontinuierliche, “vertrauensvolle” Einbeziehung in einer Phase der entscheidungspolitischen Weichenstellung, in der also Grundsatzentscheidungen in Fragen der Problemdefinition und Problemdarstellung getroffen werden.

Auf diese Weise gelingt es mittels einer einseitigen, hochselektiven, asymmetrischen Informationsverarbeitung neoliberale Interessen nicht nur abzusichern, sondern ihre Interessendurchsetzung dauerhaft zu “institutionalisieren”. In diesem Prozess der Institutionalisierung wird neben den klassischen Instrumenten der Ämterpatronage oder des Lobbying vor allem auf den Einsatz international operierender Beratungsagenturen gesetzt (Rügemer, Leif). Strategische Zielsetzung ist die frühzeitige, kontinuierliche, “vertrauensvolle” Einbeziehung in einer Phase der entscheidungspolitischen Weichenstellung, in der also Grundsatzentscheidungen in Fragen der Problemdefinition und Problemdarstellung getroffen werden.

Da die Beratungsagenturen aufgrund ihres internationalen Engagements über ein globales Netzwerk verfügen und sie vor allem mittels eines breit gefächerten Personalbestandes von juristischen Experten dem politischen Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion durch die juristische Ausarbeitung handlungsfähiger Problemlösungskonzepte dem Anschein nach entsprechen, wird den Beratungs-Agenturen innerhalb des Entscheidungsprozesses eine exklusiv-privilegierte Position eingeräumt, die sowohl aus demokratietheoretischer als auch aus verfassungsrechtlicher Perspektive höchst fragwürdig ist.

Aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive betrachtet, verfolgt die neoliberale Beratungsexpertokratie die gesellschaftliche Durchsetzung des Primats der Ökonomie gegenüber allen anderen gesellschaftlichen Teilbereichen (von den Medien über die Wissenschaften bis hin zu den Konfessionen). Gleichzeitig wird der Einfluss des (bereits weitgehend vergesellschafteten) Staates auf die Ökonomie durch eine kontrollierende Regulierungsbürokratie zurückgedrängt, zugunsten einer mystifizierenden Selbstkontrolle, wie sie sich beispielsweise in der Ausgestaltung von Rating-Agenturen [28] und Wirtschafts-Prüfungsgesellschaften widerspiegelt.

So wundert es nicht, dass der gesamtgesellschaftliche Führungsanspruch neoliberalen Denkens nahezu alle Lebensbereiche dem betriebwirtschaftlichen Denken unterwirft: Ob Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Bibliotheken bis hin zur Ich-AG [35], die Totalisierung des betriebswirtschaftlichen Denkens klassifiziert die “Bestandsaufnahme” in wertvolle und wertlose Produkte. Wo keine Wertsteigerungen “erwirtschaftet” werden können, droht die Schließung bzw. Abschreibung, natürlich nur, solange es sich nicht um systemrelevante Banken handelt. Ob McKinsey & Company [36], Roland Berger [37] oder die Bertelsmann-Stiftung [38] – die allgegenwärtige Beratungsindustrie ist im öffentlichen Bewusstsein auch durch die eingespielten Kontakte zu den Massenmedien fest verankert und indoktriniert das alltägliche Denken mit neoliberalen Argumentationsfiguren. Im Visier stehen dabei öffentliche Einrichtungen, die für die Sozialstaatsfunktion Relevanz, aber eben keine Systemrelevanz haben. Faktisch geht es bei der neoliberalen Großoffensive um die Freistellung von Geldern aus dem Sozialstaatsetat für die indirekte Subventionierung der privatrechtlich organisierten “innovativen Zukunftsfelder”.

Der politische Führungsanspruch des neoliberalen Netzwerkes spiegelt sich nicht nur in der „Handschrift“ von Gesetzgebungsprojekten und in der frühstmöglichen Einbeziehung in den politischen Entscheidungsprozeß wider. Fundamentaler – und von der kritischen Wissenschaft bisher nicht beachtet – ist die Unterhöhlung des Rechtsstaates, indem mittels privatrechtlicher Normen für private Träger ein quasi rechtsfreier Raum geschaffen wird.

[39]Am Beispiel der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe [40] lässt sich exemplarisch veranschaulichen, was gemeint ist: Die Teilprivatisierung wurde juristisch begleitet durch ein öffentliches Teilprivatisierungsgesetz und einen privatrechtlichen Vertrag [41] zwischen dem Land Berlin und den privaten “Investoren” RWE und Veolia. Der privatrechtliche Vertrag unterliegt der Geheimhaltung und ist öffentlich nicht zugänglich! Der kanalisierte Protest fand seinen Niederschlag in einer Klage gegen das Teilprivatisierungsgesetz durch die damalige Oppositionsfraktion der PDS (heute Die Linke) vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof entschied, dass die im Gesetz veranschlagte Preiskalkulation in einigen Bestandteilen juristisch nicht zulässig sei.

[39]Am Beispiel der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe [40] lässt sich exemplarisch veranschaulichen, was gemeint ist: Die Teilprivatisierung wurde juristisch begleitet durch ein öffentliches Teilprivatisierungsgesetz und einen privatrechtlichen Vertrag [41] zwischen dem Land Berlin und den privaten “Investoren” RWE und Veolia. Der privatrechtliche Vertrag unterliegt der Geheimhaltung und ist öffentlich nicht zugänglich! Der kanalisierte Protest fand seinen Niederschlag in einer Klage gegen das Teilprivatisierungsgesetz durch die damalige Oppositionsfraktion der PDS (heute Die Linke) vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof entschied, dass die im Gesetz veranschlagte Preiskalkulation in einigen Bestandteilen juristisch nicht zulässig sei.

Der privatrechtliche Vertrag konnte jedoch nicht zum Gegenstand dieser juristischen Prüfung erhoben werden, mit der Folge, dass zwar das Teilprivatisierungsgesetz in Teilen beanstandet wurde, nicht aber der privatrechtliche Vertrag. In diesem Vertrag wird jedoch den “Investoren” für eine unbefristete Laufzeit eine (traumhafte) Jahresrendite garantiert, die notfalls sogar aus dem verschuldeten Haushalt gezahlt werden muss. Damit ist es den Konzernen in einzigartiger Weise gelungen, ihren Gewinnanspruch unabhängig von der dritten Gewalt, der Jurisdiktive, zu stellen bzw. den Gewinnanspruch als politisch wie juristisch nicht anstastbar zu festigen.

Selbst wenn, wie in dem konservativ regierten Hessen, auch in Berlin das Landeskartellamt überhöhte Wasserpreise feststellen sollte und infolge ein Preissenkungsverfahren gegenüber den Berliner Wasserbetrieben einleiten sollte, würde im Gegenzug das Ventil zum Haushalt geöffnet werden, damit die privatrechtlich zugesicherte Gewinngarantie auch weiterhin sprudelt, während die öffentliche Verschuldung zunimmt. Dieses Muster einer privilegierten Stellung privatrechtlicher Konzerne mittels privatrechtlicher Geheimverträge sind weder Einzelfälle noch Ausnahmefälle, sondern die Regel, die den politischen Führungsanspruch neoliberaler Expertokratie untermauern und die informative Entmündigung einer demokratischen Öffentlichkeit beschleunigen.

Um die gesamte Tragweite bzw. den Stellenwert für die neoliberale Ausgrenzung zu erfassen, ist zu verstehen, dass es sich bei diesen Vertragskonstruktionen um Finanzierungsinstrumente handelt, die als juristische Blaupausen im Rahmen von Auslandsgeschäften exportiert werden. Werden dort die hier geltenden optimalen Bedingungen für eine risikofreie Gewinnerzielung der Investoren zu Lasten von Verbrauchern nicht akzeptiert, bleiben die Investitionen aus und die Menschen sitzen auf dem Trocknen.

Hypnotisch eingeschworen auf den neoliberalen “Sound des Sachzwangs” sind Politikverdrossenheit und sinkende Wahlbeteiligungen nicht nur die zwangsläufige Folge, sondern integraler Bestandteil eines neoliberalen Kalküls, welches das psychologische Madigmachen und das Verleiden an einer politisch-aktiven, lebendig-konstruktiven, solidarisch-emanzipativen Mitgestaltung bewusst herbeiführt. Dieser Aspekt der informativen Entmündigung, indem die als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse getarnten Gewinngarantien über das Recht der Bürger und Verbraucher gestellt werden, zeigt die Absurdität der allerorten verabschiedeten Informationsfreiheitsgesetze [42], die Transparenz vorgaukeln, in Wirklichkeit die informative Entmachtung von Bürgern und Verbrauchern erhärten. Vor dem Hintergrund dieser schleichenden, um sich greifenden Entmündigung muss die Konzentration der Transparenzdiskussion auf die Frage der Veröffentlichung von „Neben“-Einkünften unserer Abgeordneten schon fast belanglos erscheinen.

► Vom Volksbegehren zum Anti-Privatisierungsreferendum: Beispiele für Politische Partizipation

Die Finanzkrise wird in der öffentlichen Diskussion auch als Vertrauenskrise der kleinen Leute bezeichnet. Wie gering umgekehrt das (demokratische) Vertrauen der politischen Leistungsträger in die Bevölkerung ist, drückt sich in der Tatsache aus, dass das partizipative Instrument der direkten Demokratie auf Bundesebene weder als Ergänzung noch als Korrektiv zu den herrschenden politischen Entscheidungsverfahren vorgesehen ist. So überrascht es folglich auch nicht, dass sich die politische wie mediale Diskussion um dieses Thema als sehr schwerfällig erweist. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie „Mehr Demokratie e.V.“ [43] setzen sich mit erheblichem Aufwand seit Jahrzehnten für die verfassungsrechtliche Verankerung von Volksbegehren [44] und Volksentscheiden auf allen politischen Ebenen ein, auch als verfahrenstechnische Alternative gegenüber den klientelistischen Verkrustungen und Deformationen der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie. Doch was in anderen Ländern üblich ist – es sei an die Referenden zur EU-Verfassung erinnert – wird in Deutschland abgelehnt.

Dabei sind diese Instrumente ein wichtiges Instrument, um der Politikverdrossenheit entgegen zu wirken. Wie Rainer Rilling [45] mittels einer empirischen Bestandsaufnahme aufzeigte, sind Volks- und Bürgerbegehren auf Landes- und kommunaler Ebene aufgrund verfahrenstechnischer Auflagen keinesfalls Instrumente, die leicht zu handhaben sind. Im Gegenteil: Es bedarf gewaltiger Kraftanstrengungen, sowohl in organisatorischer wie in finanzieller Hinsicht, um die drei Stufen von der Zulassung über das Volksbegehren bis hin zum rechtsverbindlichen Volksentscheid zu bewältigen. Gerade deshalb besteht die Gefahr, dass letztendlich nur große, etablierte Organisationen den Aufwand auf sich nehmen und dann trotz Größe und vorhandener Logistik scheitern.

Unter Berücksichtigung des zivilgesellschaftlichen Kraftaufwands, den Volksbegehren und Volksentscheide erfordern und der Leichtigkeit, mit der Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung über die Köpfe der Betroffenen hinweg durchgesetzt werden, stellt sich die Frage nach effizienteren Möglichkeiten einer „widerständigen“ Partizipation. Ein Blick in die Schweiz zeigt, dass dort die direkte Demokratie mit dem Instrument von fakultativen [46] und obligatorischen [47] Referenden die Bürger von dem hohen verfahrenstechnischen Aufwand entlastet. Referenden sehen vor, dass zu bestimmten Entscheidungen, insbesondere ab einer festgelegten finanziellen Größe der Staat eine Volksbefragung durchführen muss. Hinsichtlich neoliberaler Privatisierungspolitik wäre es beispielsweise naheliegend, durch die verfassungsrechtliche Verankerung eines Anti-Privatisierungsreferendums dem verantwortungslosen Ausverkauf öffentlichen Vermögens Einhalt zu bieten. Im Einzelnen würde das bedeuten, dass bei jeder geplanten Privatisierung oder Teilprivatisierung (so genannte „Öffentlich-Private-Partnerschaft“ [48]) die Bundesregierung, Landesregierung oder Kommunalverwaltung eine verbindliche Abstimmung durchführen müsste. Der Vorteil dieses Instruments der direkten Demokratie liegt auf der Hand: Nicht die Bürger tragen für die Durchführung die Last, sondern der Staat. Gleichzeitig würden die Bürger in den demokratischen Entscheidungsprozess inhaltlich einbezogen, was auch der zunehmenden Politikverdrossenheit entgegenwirken könnte.

Wie bereits angedeutet, legt die gegenwärtige Regierungspraxis wie die Einbindung der Individuen in eine apolitische Konsumkultur, die massenmedial durch ein entsprechendes Berieselungsangebot an seichter Unterhaltungskost die kognitiv- intellektuelle Regression bzw. Gleichschaltung erst ermöglicht, die Vermutung nahe, dass Politikverdrossenheit und sinkende Wahlbeteiligung politisch gewollt sind und nicht als zufälliges Begleitprodukt billigend in Kauf genommen werden. Die Rechnung ist einfach: Je mehr Bürger sich von der Kompliziertheit politischer und ökonomischer Zusammenhänge abschrecken lassen und sich ins apolitische Schneckenhaus zurückziehen, umso besser für diejenigen, die dadurch ungestört an der neoliberalen “Modernisierung” weiter arbeiten.

Um dieses neoliberale Kalkül zu durchkreuzen, wäre die Einführung einer Wahlpflicht zwingend erforderlich. Die Distanz Vieler zu diesem Vorschlag spiegelt weniger ein liberal nicht mehr zeitgemäßes Freiheitsverständnis wieder als die systematische Ausblendung dieses Themas in der öffentlichen Berichterstattung und damit auch im öffentlichen Bewusstsein. Beispielsweise wird in den üblichen Sonntagsumfragen “Wie würden Sie heute wählen, wenn heute Bundestagswahlen stattfinden würden” nie das Ergebnis der Wahlbeteiligung einbezogen, obwohl die Zahl von Nichtwählern in beängstigendem Maße zugenommen hat. Diese (demokratiefeindliche) Tabuisierung verwundert umso mehr, als in zahlreichen europäischen Nachbarstaaten eine Wahlpflicht nicht nur verankert ist, sondern Verstöße sogar mit Geldstrafen geahndet werden. In der idealtypischen Betrachtung geht von der Einführung einer Wahlpflicht eine höhere Integrationswirkung aus. Wenn die Wahlpflicht für alle ein konstitutives Systemmerkmal ist, müssen die politisch Verantwortlichen sich auch um alle bemühen – auch wenn dem Bemühen nur wahlstrategische Gesichtspunkte zu Grunde liegen.

Andere Überlegungen zur Problematik der sinkenden Wahlbeteiligung wie beispielsweise die Zahl der Parlamentssitze an die Wahlbeteiligung zu koppeln, oder die Höhe der Diäten und Ministerialgehälter von der Wahlbeteiligung abhängig zu machen, zäumen das Pferd von hinten auf. Allerdings können auch unter den Bedingungen einer allgemeinen Wahlpflicht Überlegungen zu einer leistungsgerechten Regelung der Diätenbezüge gekoppelt werden an die Zahl der Wähler, die bewußt einen “weißen” Zettel abgegeben und ungültig gewählt haben. Es sei hier an die wunderbare politische Parabel “Die Stadt der Sehenden” des portugiesischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Jose Saramago erinnert, der das Protestpotenzial des Wahlstreiks in den Mittelpunkt seines Romans stellt.

Weitergehende Instrumente der partizipativ-emanzipatorischen Mitwirkungen wie beispielsweise Bürgerhaushalte, die in einer millionenstarken Metropole wie Porto Allegro erfolgreich durchgeführt werden, oder transparent geführte öffentliche Unternehmen wie der Wasserversorger in Cochabamba (Bolivien), können hier als weitere Beispiele für eine gelungene emanzipatorische Partizipation leider nur am Rand erwähnt werden. Auch der beklagenswerte Tatbestand, dass Transparenz nicht zu den konstitutiven Merkmalen der meisten westlichen Demokratien und schon gar nicht der Bundesrepublikanischen gezählt werden kann, ist ein Konstruktionsfehler, der sich beseitigen lassen würde, vorausgesetzt politischer Wille wäre vorhanden.

Auch die Stichworte “Informationsfreiheitsgesetz”, „Parteienfinanzierung“ wie eine dringend gebotene Verbesserung des Insider-Schutzes (“Whistleblower”) weisen auf weitere Bereiche mit progressivem Transformationspotenzial hin, in denen die neoliberale Dominanz ökonomischer Interessen offensiv zu Fall gebracht werden kann.

► Von der verfahrenstechnischen Emanzipation und Partizipation zu einer gelebten Solidarität im Alltag

Während die bisherigen Überlegungen darauf ausgerichtet waren, verfahrenstechnische Instrumente vorzustellen, um die emanzipatorische Partizipation zu verbessern, so soll abschließend der Frage nachgegangen werden, wie Solidarität in einer globalisierten Welt nach Möglichkeit von klein auf als wichtiges Wahrnehmungs- und Verhaltensprinzip erlernt werden kann. Die Welt solidarisch wahrzunehmen, bedeutet, die Fähigkeit, die eigenen Interessen zurückzustellen und sich sowohl anderen Menschen als auch seiner Umwelt mitfühlend und unterstützend zuzuwenden. In einer Gesellschaftsstruktur, in der die narzisstische Eigenliebe ihren Ausdruck am deutlichsten in der Ellbogenmentalität findet wie in der von Fromm beschriebenen unbeständigen, wechselhaften Beziehungsunfähigkeit des Marketing-Charakters, droht dem solidarischen Charakterzug das entwicklungspsychologische Aus. Um dem entgegenzuwirken, sollten die Schulen ihre Möglichkeiten als prägende Sozialisationsinstanzen nutzen. In Krisenzeiten wird gerne an die Bildungsbereitschaft des Einzelnen appelliert. Gleichzeitig wird eine Bildungsoffensive nach der anderen gestartet, Internetanschlüsse für alle gefordert und überwiegend die technokratische Infrastruktur in den Mittelpunkt gestellt.

Die neoliberale Zuspitzung findet sich schließlich in Vorschlägen der Bertelsmann-Stiftung, die das Fach Wirtschaft (vermutlich mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft und Anlagenberatung) als Schulfach einführen und das jugendliche Gehirn mit ihren marktdarwinistischen Ansichten indoktrinieren bzw. programmieren wollen. Dass es auch anders gehen muss, liegt auf der Hand: Über Sozialpatenschaften gegenüber gleichaltrigen Kindern, die in den ärmsten Ländern leben und mittels Umweltpatenschaften gegenüber vom Aussterben bedrohten Arten könnte eine unmittelbar gelebte soziale wie ökologische Solidarität als fester Bestandteil in die Alltagskultur unserer Schulen integriert werden. Die Heranführung könnte zunächst über Schul- und Klassenpatenschaften erfolgen, wobei die Zielsetzung wäre, dass jeder Schüler am Ende seiner Schulzeit für (mindestens) ein Kind eine Patenschaft übernommen hat und sich für vom Aussterben bedrohte Tier- sowie Pflanzenarten mehrere Patengemeinschaften gegründet haben. Wichtig ist die Loslösung einer temporären Projektbefristung hin zu einer dauerhaften Verantwortung.

► Ausblick: Zur Realisierung von Notwendigem

Es liegt in der Natur gesellschaftlicher Kritik begründet, dass nicht nur Fragen nach Alternativen, sondern auch nach der Umsetzung und Verwirklichung beantwortet werden wollen. Eine bescheidene Auswahl an alternativen Vorschlägen zur Transformation neoliberaler Strukturen ist vorgestellt worden. Es bleibt die Frage, wie es um das Umsetzungspotenzial bestellt ist. Die banal-triviale Antwort, dass Alternativen zu den herrschenden Gesellschaftsverhältnissen nur durchsetzbar sind, wenn sich die Machtverhältnisse bzw. gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ändern, hätte vor dem Hintergrund der hier nur kurz skizzierten neoliberalen Hegemonie in nahezu allen Gesellschaftsfeldern eine pessimistische Einschätzung zur Folge.

Zweckoptimistisch ließe sich dem entgegenhalten, dass die Zeit für die Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderungen arbeitet und solange an der neoliberalen Verwertungslogik festgehalten wird, weitere Krisen die unausweichliche Folge sind. Vor dem Hintergrund dieser „realitätstüchtigen“ Einschätzung sind alle politisch wachen Geister gut beraten, sich vorzubereiten, um Antworten zu geben, wie eine Gesellschaft in ihren teilsystemischen Funktionalitäten konkret strukturiert, organisiert und gestaltet sein müsste, damit ein emanzipatorisches, solidarisches, ökologisches und repressionsfreies Leben ermöglicht wird, ein Leben, das alle Menschen dazu befähigt, die biophilen, lebensbejahenden Potenziale in ihrer Vielfalt und Buntheit zum Nutzen aller zu entwickeln.

Damit diese Fähigkeiten zum kritischen wie zukunftsfähigem Denken erhalten bleiben, ist es wichtig, sich weder von den herrschenden Machtkonstellationen noch vom gegenwärtigen Zeitgeist beeindrucken zu lassen, sondern die eigenen Ressourcen zu entwickeln, um in selbstreflexiver, kritischer Mündigkeit eigene interdisziplinäre Netzwerke aufzubauen, zu pflegen und sie in ihrer politischen Handlungsfähigkeit zu erweitern: Kritische Selbstbehauptung, soziale Interaktionsfähigkeit und die Entwicklung politischer Interventionsfähigkeit im Sinn der Durchsetzung anti-neoliberaler Gestaltungsansprüche sind die wesentlichen Voraussetzungen, um auch nach dem Übergang vom Neoliberalismus zum Post- Neoliberalismus selbstbewusst Präsenz zeigen zu können. Dass die „Gesellschaft für Psychohistorie und Politische Psychologie e.V.“ diese Voraussetzungen bietet, beweist ihre Geschichte wie ihre befruchtenden, weiterführenden Diskurs-Angebote.

Thomas Rudek

► Quelle: Der von Thomas Rudek verfasste Artikel „Wege aus einer kranken Gesellschaft“ erschien vormals in:

Nielsen, B. / Kurth, W. / Reiß, H. J. (Hg.): Psychologie der Finanzkrise. Jahrbuch für Psychohistorische Forschung 10 (2009) (Mattes, Heidelberg 2009), S. 123–152. - weiter [49]

Mein Dank an Thomas Rudek für die Freigabe zur Veröffentlichung. Die oben geposteten Textausschnitte sind aus dem Jahr 2009, haben aber nichts von ihrer Aktualität verloren. Eher kann man sagen, dass sie aktueller denn je sind. T. Rudek ist bekannt als einer der Initiatoren der Berliner Wasserbürger.

Kontakt zu Thomas Rudek: info@berliner-wasserbuerger.de

Kurz vorgestellt – Wer sind die Wasserbürger? – weiterlesen [50]

Die vollständige Fassung inkl. Literaturnachweisen: Wege aus einer kranken Gesellschaft als  im Anhang

im Anhang

► Foto: Erich Fromm 1975 / Photograph: Müller-May. © Deutsche Verlagsanstalt. Dank an Dr. Rainer Funk für die Freigabe.

► Diverse Bildbearbeitung: Wilfried Kahrs / QPress [51]

| Anhang | Größe |

|---|---|

| 415.65 KB |