Die universale Urkraft und das moralische Genie

Notate und Komplemente (nicht nur) zur Philosophie von Arthur Schopenhauer

Autor/Herausgeber: Axel Schlote

Verlag: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2014 – zur Verlagsseite

ISBN: 978-3-86573-786-1

ISBN: 978-3-86573-786-1

248 Seiten, gebunden, Preis: EUR 29,80 [D]

Die Welt und den Menschen verstehen – Arthur Schopenhauer hat den Schlüssel dazu gefunden. Damit ist die Philosophie aber nicht am Ende; im Gegenteil, Schopenhauer hat aufgefordert, selbst zu denken. Axel Schlote hält sich daran. In dieser Schrift untersucht er einige zentrale Gegenstände der Philosophie: unabhängig, gelegentlich im Dialog mit dem Meister und, wo nötig, im Widerspruch zu ihm.

Das Erschrecken über die Endlichkeit begründet jede aufrichtige Philosophie, die dann dem Leben ebenso viel Aufmerksamkeit widmet wie den beiden Ewigkeiten davor und danach. Axel Schlote präzisiert die universale Urkraft als Triebfeder allen Seins und Wirkens, bestimmt die herrschende menschliche Natur und das moralische Genie als Wesen eigener Art. Er liefert kein neues philosophisches System nach Schopenhauer, sondern notwendige Ergänzungen und Einwürfe in Aufsätzen und Essays:

I. Urkraft, Universum und die Zeit

II. Mensch und Gesellschaft

III. Individuum und Genie

IV. Leben, Leiden und Tod

V. Varia

► Inhalt:

I. Urkraft, Universum und die Zeit

§ 1 Die universale Urkraft

§ 2 Unsinn Urknall

§ 3 Viren, Wimpernschläge und die Relativität der Relevanz

§ 4 Zum Begriff des Nichts

§ 5 Werden ist Vergehen

§ 6 Die Illusion der Gegenwart

§ 7 Bemerkungen über das Zeitbewußtsein

§ 8 Mit der Erfahrung

II. Mensch und Gesellschaft

§ 9 Der herrschende Charakter und falscher Schein

§ 10 Ursprüngliche Akkumulation und menschliche Natur

§ 11 Das übliche Gebaren im gesellschaftlichen Verkehr

§ 12 Im Hamsterrad der Hoffnung

§ 13 Egoismus im selbstlosen Handeln

§ 14 Die egoistische Komponente des Mitleids

§ 15 Über die Freundschaft

§ 16 Der Lärm der rohen Masse

§ 17 Über das Sammeln

§ 18 Vom Staate und seinen Dienern

§ 19 Die Hybris der Demokratie

III. Individuum und Genie

§ 20 Moralisches Handeln

§ 21 Die Einheit von Charakter und Intellekt

§ 22 Tiere, Menschen und das moralische Genie

§ 23 Die Erkenntnis der Erkenntnis im Genie

§ 24 Relative Freiheit des Wollens

§ 25 Einsicht als Vollendung der Erkenntnis

§ 26 Das Genie, die unbekannte Restgröße

§ 27 Dilettantismus und die Pflicht zur Faulheit

§ 28 Soziale Lage und Ausbildung des Genies

§ 29 Wort und Tat

§ 30 Die Tugend eines Geisterfahrers

§ 31 Über das Bedürfnis nach Gemeinschaft

IV. Leben, Leiden und Tod

§ 32 Falsche Erwartungen

§ 33 Trügerische Ausgänge aus dem Leiden

§ 34 Fenster zum Unbewußten und zur Transzendenz

§ 35 Bemerkungen über Geist und was damit gemeint ist

§ 36 Geist, Leib und Tod

V. Varia

§ 37 Einige Aphorismen

§ 38 Etwas Lyrik

§ 39 Über Schopenhauer

Eine kleine Philosophie der Insel. Ein Essay.

Vorrede

Diese Schrift ist eine philosophische Arbeit, im aufrichtigen Sinne dieser Worte, in der ich Gegenstände der Philosophie betrachte, und nicht zum wiederholten Male die Philosophie als Gegenstand, also was andere gedacht haben. Kurz gesagt: Ich habe selbst gedacht.

Diese Schrift ist eine philosophische Arbeit, im aufrichtigen Sinne dieser Worte, in der ich Gegenstände der Philosophie betrachte, und nicht zum wiederholten Male die Philosophie als Gegenstand, also was andere gedacht haben. Kurz gesagt: Ich habe selbst gedacht.

Wenn ich sterbe, wird die Welt für mich untergehen? Oder werde nur ich für die Welt untergehen? Das Erschrecken über die Endlichkeit jedes Individuums drängt zum Philosophieren und begründet jede aufrichtige Philosophie, wenn auch das Staunen über das Leben dann ebenso viel Aufmerksamkeit heischt wie die beiden Ewigkeiten davor und danach: „ohne Zweifel ist es das Wissen um den Tod, und neben diesem die Betrachtung des Leidens und der Noth des Lebens, was den stärksten Anstoß zum philosophischen Besinnen und zu metaphysischen Auslegungen der Welt giebt.“ (Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Band II, Kapitel 17, nach: Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke, Dritter Band, hg. v. Julius Frauenstädt, Leipzig 1873) Dies war der Ausgangspunkt auch für meine Fragen und die Antworten, wie sie nun, als Ergebnis jahrelanger Anschauungen und Deutungen, in diesem Werk zusammengefaßt sind.

Ein ernsthafter Autor spekuliert nicht auf den Absatz. Die Logik jedes Marktes, auch des Buchmarktes, kennt jedoch nur die Faktoren Angebot und Nachfrage. So wird alles, was sich verkaufen läßt, auf Papier geschmiert, auf den Geschmack der Masse ausgerichtet. Solche Bücher dienen nicht der Mitteilung und Überlieferung, sondern dem Verkauf und der Selbstdarstellung, weshalb kein Werk von bleibendem Wert darunter ist; selbst eine Saison überdauern wenige. Wer schreibt, um zu verkaufen, denkt an seine Honorarabrechnung, nicht an die Wahrheit. Das Schreiben für den Markt verlangt Kompromisse, falsche Freundlichkeit, gefällige Themen usw.

Wer dagegen zum Zweck der Aufklärung ein der Wahrheit verpflichtetes Werk verfassen will, reagiert nicht auf Rufe des Publikums, sondern folgt einem inneren Antrieb. Dabei sind höchste Anforderungen zu stellen: an die Auswahl des Themas, dessen zeitlose Relevanz einen dauerhaften Wert der Arbeit gewährleistet, dann an die Originalität der Gedankenführung, schließlich an den Stil, der die Idee präzise, verständlich und einfach auszudrücken hat. Bei der Arbeit darf der Autor nicht an den Verkauf denken. Aufrichtige Philosophie auf eigene Rechnung ist ein einsames Geschäft für Gottes Lohn. Der Autor muß gegenüber dem Erfolg auf dem Markt gleichgültig sein; nur so lassen sich Erkenntnisse wahrhaftig zusammentragen. Ich empfehle daher, in Demut vor seinem Genie, allen Lesern die Lektüre der Werke Arthur Schopenhauers. Wer mit ihnen vertraut ist, wird auch leichten Zugang zu dieser Arbeit finden. Es ist nie zu spät, Schopenhauer zu lesen; besser jedoch früher. Sein Anspruch war, für die Philosophie zu leben, nicht von ihr.

Es gibt viel Philosophie, aber wenig Philosophen. Die Programme der Verlage und die Vorlesungsverzeichnisse der Universitäten zeigen: Die meisten Lehrer unterrichten weder, was sie gedacht haben, noch wie man denkt, sondern was andere gedacht haben. Forscher beschäftigt nicht der Gegenstand der Philosophie, sondern die Philosophie als Gegenstand. Das Untersuchen der Werke, Rezeption, Vergleich und allenfalls Interpretation fremder Gedanken ersetzen das Nachdenken über die Sache. Das nennen sie Wissenschaft. Auf der Suche nach einer Publikationsmöglichkeit für diese Schrift erhielt ich die Absage eines Verlages mit dem freundlichen, gleichwohl indignierten Hinweis, man sei ein Wissenschaftsverlag, man veröffentliche nichts Selbstgedachtes – ein Zeugnis aus berufenem Munde über die Leistungen der Wissenschaften. Ambitionierten Wissenschaftlern rate ich daher dringend davon ab, Gedanken meiner Schrift ohne Angabe der Quelle zu plagiieren, wenn sie nicht unter den Verdacht geraten wollen, selbst gedacht zu haben.

Denn ich halte mich an Schopenhauers Mahnung, selber und über die Dinge zu denken, anstatt bloß fremde Gedanken zu untersuchen: „unter der kleinen Anzahl von Schriftstellern, die wirklich ernstlich und zum voraus denken, sind wieder nur äußerst wenige, welche über die Dinge selbst denken: die übrigen denken bloß über Bücher, über das von Andern Gesagte. Sie bedürfen nämlich, um zu denken, der nähern und stärkern Anregung durch fremde, gegebene Gedanken.“ (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Band II, § 280, nach: 2. Auflage, hg. v. Julius Frauenstädt, Berlin 1862) Und weiter: „Die Gelehrten sind Die, welche in den Büchern gelesen haben; die Denker, die Genies, die Welterleuchter und Förderer des Menschengeschlechts sind aber Die, welche unmittelbar im Buche der Welt gelesen haben.“ (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Band II, § 264, nach: 2. Auflage, hg. v. Julius Frauenstädt, Berlin 1862)

Daß ich mich für diesen Gedanken auf fremde Autorität berufe, gestatte man mir als selbstironischen Einschub, in der Regel enthalte ich mich der Berufung auf fremde Autoritäten. Denn ich habe zwar, in der Schule und auf der Universität, in Büchern gelesen, jedoch noch ausführlicher im Buch der Welt. Heute erkenne ich die Botschaft zwischen den Zeilen der Geschichten, die Belehrung, die das Leben in den Erfahrungen versteckt. Manche Einsichten, auch wenn ich sie mir zu ihrer Zeit gerne erspart hätte, sind Geschenke, die einem bloß durch die Erfahrung zuteil werden.

Selbst zu denken gebiert Zweifel: Manche meiner Gedanken mögen bereits von anderen formuliert, davon einige durch wiederum andere widerlegt worden sein. So riskiere ich, studierte Leser ein ums andere Mal zu langweilen und bitte um Nachsicht. Dafür habe ich selbst gedacht. Was ich mir dabei abgerungen habe und hier vorlege, ist kein neues philosophisches System, welches Verdienst seit Arthur Schopenhauer unerreichbar ist. Jedoch sind Gedanken herausgekommen, deren Mitteilung und Aufbewahrung mir nicht nur wert, sondern notwendig scheinen: Ergänzungen und Notizen, gelegentlich im Dialog mit dem Meister und, wenn erforderlich, im Widerspruch zu ihm. Wenn ich ihn hierbei ausführlich zitiere, dann damit sich der Leser ein eigenes Urteil bilde.

Selbst zu denken gebiert Zweifel: Manche meiner Gedanken mögen bereits von anderen formuliert, davon einige durch wiederum andere widerlegt worden sein. So riskiere ich, studierte Leser ein ums andere Mal zu langweilen und bitte um Nachsicht. Dafür habe ich selbst gedacht. Was ich mir dabei abgerungen habe und hier vorlege, ist kein neues philosophisches System, welches Verdienst seit Arthur Schopenhauer unerreichbar ist. Jedoch sind Gedanken herausgekommen, deren Mitteilung und Aufbewahrung mir nicht nur wert, sondern notwendig scheinen: Ergänzungen und Notizen, gelegentlich im Dialog mit dem Meister und, wenn erforderlich, im Widerspruch zu ihm. Wenn ich ihn hierbei ausführlich zitiere, dann damit sich der Leser ein eigenes Urteil bilde.

Auf das übliche Literaturverzeichnis verzichte ich. Mit Gelehrtheit will ich nicht imponieren; diese Lorbeeren überlasse ich gerne anderen, die um die höchste Zahl zitierter Titel konkurrieren. Jeder Tag unter Nachbarn, Sammlern oder im Amt unter Bürokraten war lehrreicher als zehn wissenschaftliche Studien. Dennoch zitiere ich gelegentlich, nicht nur Schopenhauer. Die Zitate werden an Ort und Stelle belegt, wegen der zahlreichen Ausgaben vieler Werke ohne Seitenzahlen, jedoch mit hinreichenden bibliographischen Hinweisen, damit ein Leser jedes Zitat nachprüfen kann, ohne die exakte Ausgabe zur Hand haben zu müssen.

Philosophie ist Einsicht; diese stellt sich nicht als geschlossene Abhandlung ein. Eher kommt sie daher wie eine auf das Leben verteilte Folge gelegentlicher Gewitter. So sind die Paragraphen dieses Werkes entstanden, nicht als Fleißarbeit nach einem Plan, sondern zu ihrer Zeit, wann ein Gedanke gereift war. Den fragmentarischen Charakter habe ich beibehalten, um den Gedanken die künstliche Maske einer wohlgeformten Abhandlung zu ersparen; lediglich in eine sinnvolle Reihenfolge mit einer Sortierung unter zusammenfassende Überschriften habe ich sie gebracht.

Genug der Vorrede, nur diese Anmerkung noch zu einer modernen Unsitte: Oft verdanken wir Vorwörtern Einblicke in den Kreis der Freunde und Kollegen des Autors, denen er sich zu Dank verpflichtet fühlt. Die Schuld trägt er ab, indem er die Gläubiger im Vorwort erwähnt, und das Übermaß der Namen läßt uns zweifeln, ob der Autor noch eigene Leistungen vollbracht hat. Die Literaturliste im Anhang steht dann meist im umgekehrten Verhältnis zum Wert des Werkes. Und so lesen sich die Werke der Wiederkäuer, schon auf den ersten Seiten, als wären sie besser nie geschrieben worden.

Wenn ich nun anfinge, allen Menschen zu danken, die sich über Jahre als Freunde bewährt, mir treu und selbstlos, kritisch und loyal das Überleben unter ihresgleichen erträglicher gemacht haben, dann wäre diese Vorrede nach weniger als einer Zeile zu Ende; wenn ich einige Dummheiten verziehe, genügten immer noch zwei Zeilen. Doch weil es geeignetere Gelegenheiten des Dankes gibt, verzichte ich darauf; und wer nun seinen Namen hier vermißt, der wäre ohnehin zu Unrecht erwähnt.

Osnabrück, im April 2014 Axel Schlote

§ 10

Ursprüngliche Akkumulation und menschliche Natur

Wohl ewig wird der Disput andauern, ob die gesellschaftlichen Verhältnisse das Bewußtsein bestimmen oder ob es gerade umgekehrt ist; würden eines Tages alle Menschen durch einen Streich in den Umstand gesetzt, daß jeder über gleichviel verfügte, könnten wir dann in einem globalen Labor die menschliche Natur, also uns selbst, beobachten. Da diese Stunde Null der Menschheit längst Vergangenheit ist, lassen sich Menschen jedoch nur mehr unter Bedingungen beobachten, die als gesetzt gelten müssen.

Ohne Zweifel werden Menschen im Denken und Handeln durch gesellschaftliche Verhältnisse beeinflußt oder gar bestimmt, etwa durch die Verteilung der Macht, des Reichtums, die mediale Manipulation, durch Belohnung, Unterdrückung usw. So wie das Bewußtsein in diesem Fall die Wirkung einer Ursache ist (welche stets nur auf etwas wirken kann, nämlich auf den Intellekt der Individuen, ihre Charaktere und Persönlichkeiten), so sind allerdings auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, welche in einem bestimmten Zeitpunkt die Ursache des Bewußtseins werden, selbst wieder nur eine Wirkung, die auf andere Ursachen zurückgeht, welche selbst hervorgebracht wurden und immer so weiter. Mit der Kausalitätskette erreichen wir auf diesem Wege nie das Wesen jener Veränderungen, also die Antwort auf die Frage, warum bzw. wie bestimmte Ursachen bestimmte Wirkungen hervorbringen.

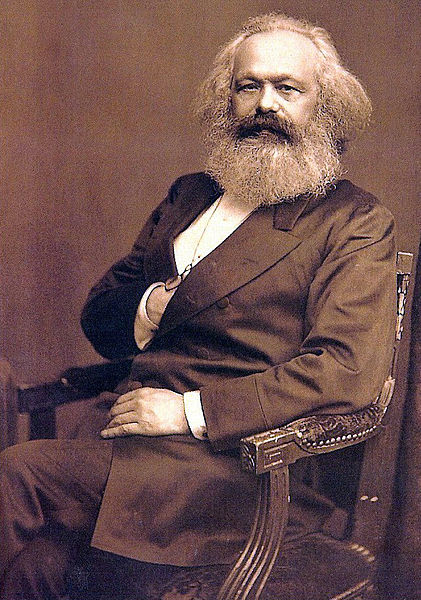

Selbst Karl Marx [siehe Portraitfoto ⇒ Quelle], der Gottvater des modernen Materialismus und Determinismus, räumte ein, daß ökonomische Verhältnisse, die das Bewußtsein der Menschen prägen, und ökonomische Gesetzmäßigkeiten, denen sie folgen, selbst wieder geheimnisvollen Vorgängen entsprungen sein müssen. Hierfür fand er die Formel der ursprünglichen Akkumulation. Was immer im Detail zu diesem Prozeß der ursprünglichen Akkumulation hinzugerechnet wird, die Betrachtung läuft darauf hinaus, daß der Kapitalismus nicht vom Himmel fiel, sondern das Werk menschlicher Hände war, die von Interessen getrieben waren. Das Ergebnis fand Marx zurecht empörend: „In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere, nur nicht idyllisch.“ (Marx, Das Kapital, Band I, 24. Kapitel, Abschnitt 1, nach: Marx-Engels-Werke, Band 23, Ost-Berlin 1962)

Selbst Karl Marx [siehe Portraitfoto ⇒ Quelle], der Gottvater des modernen Materialismus und Determinismus, räumte ein, daß ökonomische Verhältnisse, die das Bewußtsein der Menschen prägen, und ökonomische Gesetzmäßigkeiten, denen sie folgen, selbst wieder geheimnisvollen Vorgängen entsprungen sein müssen. Hierfür fand er die Formel der ursprünglichen Akkumulation. Was immer im Detail zu diesem Prozeß der ursprünglichen Akkumulation hinzugerechnet wird, die Betrachtung läuft darauf hinaus, daß der Kapitalismus nicht vom Himmel fiel, sondern das Werk menschlicher Hände war, die von Interessen getrieben waren. Das Ergebnis fand Marx zurecht empörend: „In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere, nur nicht idyllisch.“ (Marx, Das Kapital, Band I, 24. Kapitel, Abschnitt 1, nach: Marx-Engels-Werke, Band 23, Ost-Berlin 1962)

Wie wenig idyllisch, das beschreibt Marx selbst eindringlich, vorrangig am Beispiel Englands. Insbesondere ab dem 15. Jahrhundert bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein wurden große Teile der Landbevölkerung enteignet, durch Gewalt von Haus und Boden vertrieben, schließlich durch Bettlergesetze versklavt und zur Zwangsarbeit erniedrigt; kurz, in Marxens Terminologie, wurden die einen zu Kapitalisten, die anderen zu Proletariern. „So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, -gebrandmarkt, -gefoltert.“ (Marx, Das Kapital, Band I, 24. Kapitel, Abschnitt 3, nach: Marx-Engels-Werke, Band 23, Ost-Berlin 1962) Dazu kam die Kapitalanhäufung in den Händen Mächtiger durch das Kolonialsystem, die Versklavung und Ausbeutung der Kolonien. Der Euphemismus der ursprünglichen Akkumulation beschreibt also nichts anderes als ein langes Unterdrücken, Schikanieren, Vertreiben, Morden, Enteignen, Plündern und Entrechten. Aus gutem Grund klagt Marx daher an, daß „das Kapital von Kopf bis Zeh, aus allen Poren, blut- und schmutztriefend“ zur Welt kommt (Marx, Das Kapital, Band I, 24. Kapitel, Abschnitt 6, nach: Marx-Engels-Werke, Band 23, Ost-Berlin 1962).

Aber warum? Warum blieb nicht alles in der einigermaßen friedlichen, relativen Balance der feudalen Ökonomie, in der jeder ein Auskommen fand, aber auch niemand übermäßig profitierte? Diese Frage scheint sich Marx gar nicht zu stellen, obwohl die Antwort entscheidende Aufschlüsse darüber gäbe, woher denn die ganze Ungerechtigkeit auf der Welt kommt, wovon die Ausbeutung der Proletarier durch die Kapitalisten nur eine von vielen maßlosen Widerwärtigkeiten ist. Nur ein Mal gibt Marx lapidar einen Hinweis auf den Grund für die Greuel der ursprünglichen Akkumulation; sie geschah „unter dem Trieb der infamsten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten Leidenschaften“ (Marx, Das Kapital, Band I, 24. Kapitel, Abschnitt 7, nach: Marx-Engels-Werke, Band 23, Ost-Berlin 1962). Das ist alles, was ihm zu dem Warum eingefallen ist, nachdem er das Wie ausführlich beschrieben hat. Das ist der blinde Fleck der ganzen Marxschen Theorie: Niemand hat die Kapitalisten gezwungen, kein Grundgesetz der Ökonomie sie genötigt, nur dieses hat sie angetrieben – Gier, Macht, Egoismus.

Wenn wir es mit anderen, objektiven Augen sehen, dann sehen wir keinen historischen Prozeß, sondern bloß Ereignisse, die sich überall und jederzeit in der Geschichte der Menschheit zugetragen haben. Und so fassen wir dann auch die von Marx beschriebenen Vorgänge in anderen Worten: Die ursprüngliche Akkumulation ist nichts anderes als der ungezügelte Ausbruch der herrschenden menschlichen Natur. Deren Hauptinteresse ist stets der Eigennutz, welcher die Triebfeder dieser Verbrechen war. Allenfalls die Form dieser Verbrechen ist historisch bedingt, nicht jedoch ihr Wesen und nicht der Charakter ihrer Protagonisten.

Wenn wir es mit anderen, objektiven Augen sehen, dann sehen wir keinen historischen Prozeß, sondern bloß Ereignisse, die sich überall und jederzeit in der Geschichte der Menschheit zugetragen haben. Und so fassen wir dann auch die von Marx beschriebenen Vorgänge in anderen Worten: Die ursprüngliche Akkumulation ist nichts anderes als der ungezügelte Ausbruch der herrschenden menschlichen Natur. Deren Hauptinteresse ist stets der Eigennutz, welcher die Triebfeder dieser Verbrechen war. Allenfalls die Form dieser Verbrechen ist historisch bedingt, nicht jedoch ihr Wesen und nicht der Charakter ihrer Protagonisten.

Die Scheidung in Gewinner und Verlierer, in Besitzer und Entrechtete, erfordert allerdings keinen Unterschied der Charaktere, sondern die unterschiedliche Ausstattung mit weiteren Attributen. Der Eigennutz braucht Kraft, Skrupellosigkeit, den Willen zur Macht, ein gewisses Temperament, Euphorie, Optimismus, aber auch Wissen und Gerissenheit, um Widerstände zu überwinden, welche nichts anderes sind als der Eigennutz anderer. Daß der Stärkere gewinnt, bedeutet nicht, daß der Schwächere selbstlos ist, sondern bloß, daß er schwächer oder weniger gerissen ist; wenn auch in wenigen Fällen ein selbstloser, gutartiger, zurückhaltender Charakter ebenfalls die Bedingung dafür ist, daß einer nicht nach oben kommt, weil er eben nicht nach oben will. Die Gelegenheit zum Raub wird einem skrupellosen Egoisten zum Motiv, das ihn zum Räuber macht, während die gleiche Gelegenheit bei einem edlen Charakter keinerlei Reaktionen bewirkt.

Einmal verteilt, gehorchen die Karten ihren Herren, doch sie haben sich nicht selbst gemischt. Und wenn sich das Blatt einmal wendet, tauschen die Spieler ihre Rollen, doch die Regeln bleiben. Was den Kapitalisten vom Proletarier unterscheidet, sind seine Möglichkeiten, seine Kraft und seine Fähigkeiten, nicht seine Interessen, das heißt seine egoistische verlangende Natur. Diese verbindet beide auch mit den meisten anderen Gliedern der menschlichen Gesellschaften und macht sie allesamt miteinander gemein.

Diese gewöhnlichen Menschen konsumieren maßlos, kaufen, spielen, arbeiten, reden, sammeln Bierdeckel, Briefmarken oder Kunstwerke, suchen Unterhaltung, Erlebnisse, Abenteuer – alles soviel wie möglich. Nichts ist sicher vor diesem Prinzip. Nur im Denken sind sie bescheiden. Sie konsumieren, wie sie produzieren, immer mehr, wahllos, egal was und egal wofür. Da der Mensch begehrt, was er nicht hat, wird jedes Verlangen erst durch das Haben befriedigt; jede Befriedigung setzt Anstrengung voraus, darauf folgt das nächste Verlangen usw. So wird das Leben zu einem Kreislauf aus Verlangen, Anstrengung und Befriedigung. Dabei wird die Umschlaggeschwindigkeit gesteigert durch Vorbilder, Reklame oder Erwartungen. Dieser verbreiteten Lebensart liegt ein Mangel an Persönlichkeit zu Grunde, die einen Antrieb in sich selbst hätte, und die Unfähigkeit, sich an eigenen Gedanken und Phantasien zu erfreuen. Die fortwährende Anstrengung, ein Verlangen nach dem anderen zu befriedigen, wird nicht als Zwang empfunden, sondern als Erleichterung von der quälenden Ahnung, nichts zu sein; und so vergehen die Jahre.

Das Soziale, also die Gesellschaft, das sind bloß die allgemeinen und speziellen Phänomene des Handelns der einzelnen Menschen im gesellschaftlichen Verkehr. Diese folgen in erster Linie keinen Gesetzmäßigkeiten überpersönlicher Einheiten, etwa einer besonderen Form der Ökonomie oder einer historisch-spezifischen Staatsgliederung, sondern den Naturgesetzen des menschlichen Charakters. Ein Ausbeuter beutet nicht aus, weil es den Kapitalismus gibt, sondern weil er ausbeuten will, gibt es den Kapitalismus; und nicht nur er, sondern ausreichend viele, deren Streben nach Eigennutz ihrem natürlichen Egoismus entspringt, wie auch das Streben der Ausgebeuteten zumeist ihrem Egoismus entspringt, der jedoch dem Stärkeren, Schnelleren oder Gewiefteren unterlegen ist. Gib einem unterdrückten Schwachen die Macht – in 99 von 100 Fällen wird er sie für seinen Eigennutz verwenden und seine Herrschaft an die Stelle der Herrschaft der bisher Regierenden setzen, nicht die unwürdige Herrschaft von Menschen über Menschen beenden.

Gemeinhin wird dem Geld, später dem Kapital die Schuld zugesprochen, den homo oeconomicus ausgebildet und das ökonomische Prinzip durchgesetzt zu haben. Unbestritten dominierte in früheren Gesellschaften, besonders vor Einführung des Geldes, noch kein Prinzip, das forderte: So viel wie möglich. Jedoch ist Geld nicht die Ursache, wie Wasser und Licht allein keinen Baum erschaffen ohne den Trieb in der Erde, den sie nur zur Entfaltung bringen und immer weiter stimulieren. Entzöge man einem Baum Wasser und Licht, so wäre dies das Ende für den bestimmten Baum, nicht jedoch für seine Gattung; ihre Existenz ist in der Natur angelegt wie in den Menschen das Verlangen. Geld ist nur das Mittel, diesen Trieb zu stimulieren, die abstrakte Gestalt seiner konkreten Objekte, so maßlos wie das Verlangen. Der Kapitalismus ist die Wirtschaftsform, die der vorherrschenden menschlichen Natur entspricht; er treibt sie aus zur Blüte. Aus diesem Grund scheitern alle Versuche, substantiell andere Formen der Ökonomie zu etablieren – nicht am Kapitalismus, sondern an der menschlichen Natur, deren Ausdruck er ist: grausam, maßlos, gleichgültig gegen andere Menschen, Beziehungen und die Natur. Weil sie nichts sind, wollen gewöhnliche Menschen alles haben; sie fürchten den Tod und wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen. Ihr Leben bleibt eine ständige Ablenkung von ihrer Existenz. Doch wo nichts ist, da bleibt selbst alles zu wenig.

(...)

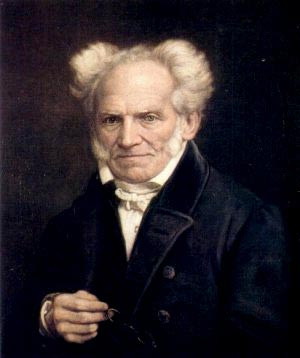

Arthur Schopenhauer, Brustbild: Radierung von Hofer, 1960. Nach einer Schäferschen Photographie. Eigentümer: Frankfurter Schopenhauer-Archiv, Quelle - weiter (mit freundl. Genehmigung durch Stephen Röper)

§ 16

Der Lärm der rohen Masse

Lärm ist die Symphonie der groben Masse, die Fanfare gewöhnlicher Menschen in modernen Gesellschaften, das freimütige Bekenntnis und Erkennungszeichen: Hört her, ich bin so roh wie Ihr! Dabei ist Lärm nicht nur eine notwendige, gleichwohl ungewollte Nebenwirkung anderer Phänomene des Überflusses, etwa von Motoren oder Waffen; vielmehr macht seine narkotisierende Wirkung den Lärm für hohle Köpfe zu einem begehrten Surrogat des Geistes. Lärm ist akustisches Silikon für die Leerräume in so zahlreichen Köpfen.

Hiervon verschieden sind jene Geräusche, die unvermeidlich sind; sie entsprechen den Bedürfnissen. Insbesondere zählen hierzu die Geräusche der Natur: das Rauschen des Windes, das Plätschern des Wassers, der Ruf eines Vogels, das Knirschen des Schnees unter den Füßen des Wanderers, das Knistern des Feuers usw. Allen diesen Geräuschen gemein ist ihr Wohlklang, weshalb sie nie stören. Das gilt auch für einige Geräusche, die Menschen erzeugen, sofern sie notwendige Äußerungen ihrer Lebendigkeit sind, kultiviertes Sprechen oder auch aufrichtiges Lachen eingeschlossen.

Von anderer Art ist der Lärm; er bezeichnet alle Geräusche, die vermeidbar sind. Sie entsprechen dem Verlangen, also dem Begehren über die Befriedigung der Bedürfnisse hinaus. Demgemäß ist Lärm zumeist die Begleitmusik der Automatisierung und Elektrifizierung, welche das Verlangen ins Maßlose gesteigert haben und umgekehrt. Der Erfindungsreichtum scheint keine Grenzen zu kennen und hat unzählige Maschinen geschaffen, die einen stumpfen Tropf begeistern und die edlen Ohren der vorzüglichen Individuen quälen: das Automobil, Lautsprecher, Staubsauger und Laubpuster, Kettensägen und elektrische Rasenmäher, Preßlufthämmer, Rasentrimmer, Bohrmaschinen, Generatoren, usw. Der Lärm entspringt der Natur des schlichten Menschen, er ist sein Lebenszeichen; wenn er sonst nichts hat oder kann, was ihm die Aufmerksamkeit anderer Menschen verschafft, dann macht er eben Krach.

Dagegen ist der Geist geräuschlos. Er ist seine eigene Begleitmusik. Daher: Wo viel Geist ist, da ist wenig Lärm; weshalb umgekehrt, wo viel Lärm ist, nur wenig Geist sein kann. Geistreichen Menschen seien, ganz ernsthaft, Kopfhörer und Ohrenstöpsel zum Lärmschutz im Alltag empfohlen, und natürlich reichlich Abstand zu den gemeinen Köpfen. Auch der Frieden ist übrigens geräuschlos. Während das Kriegsgebrüll die richtige Verwandtschaft des Lärms mit dem Krieg verrät, lauschen wir vergeblich nach Friedensgebrüll.

Dem Lärm sehr ähnlich ist das künstliche Licht jeder Art. Während ein großer Geist hinreichend den Kopf erhellt, den er bewohnt, versuchen primitive Köpfe vergeblich die Dunkelheit in ihrer Gedankenwelt durch allerlei Beleuchtung zu kaschieren. Und so blitzt, blinkt und strahlt es an jeder Ecke, damit bloß keiner merke, daß da sonst nichts ist, was ihre Köpfe erhellt. Der rechte Ort für sie ist daher der Rummelplatz, an dem es schäppert und blinkt, laut und grell, dort sollten sie unter sich bleiben und den Weisen die Welt überlassen; stattdessen jedoch, da ihrer so viele sind, machen sie die Welt zu einem Rummelplatz.

(...)

§ 18

Vom Staate und seinen Dienern

Der Begriff des Staates bezeichnet, ohne jede Wertung, bloß ein Organisations- und Gewaltmonopol, bezogen auf ein abgrenzbares Territorium und für die darauf wohnenden Menschen. Unabhängig von der Entstehung oder Legitimation eines bestimmten Staates umfaßt der Begriff das Gefüge der öffentlichen Einrichtungen zur Regelung der Begebenheiten und Verhältnisse zwischen den Mitgliedern einer territorial zusammengefaßten Gemeinschaft. Das sagt alles – und auch nichts, soweit der fabrikmäßige Massenmord an ganzen Volksgruppen ebenso unter den Staatsbegriff fällt wie der friedliche Wohlfahrtsstaat; immer aber, im Guten wie im Schlechten, beinhaltet der Begriff des Staates, daß er durch physische Gewalt oder Androhung dieser nachhaltig in das Handeln der einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft eingreifen kann, nicht umgekehrt.

Diese Macht, welche nicht dem Naturzustand entspricht und erst konstituiert werden muß, rechtfertigt sich nicht durch sich selbst, sondern ist begründungs- und erklärungspflichtig. Im Wesentlichen laufen Theorien des Staates darauf hinaus, daß die divergierenden und konkurrierenden Einzelinteressen der Bürger eine übergeordnete Instanz notwendig machen, damit der Verkehr zwischen ihnen geregelt und dadurch überhaupt erst dauerhaft möglich wird.

Arthur Schopenhauer [siehe Portraitfoto ⇒ Quelle] vertritt hierzu, von seiner Philosophie ausgehend und mit seinen charakteristischen Worten, in der Sache jedoch wenig originell eine konventionelle Staatslehre: „So angenehm nämlich auch dem Egoismus des Einzelnen, bei vorkommenden Fällen, das Unrechtthun ist, so hat es jedoch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Individuums, dem dieses ein großer Schmerz ist. Und indem nun die das Ganze überdenkende Vernunft aus dem einseitigen Standpunkt des Individuums, dem sie angehört, heraustrat und von der Anhänglichkeit an dasselbe sich für den Augenblick los machte, sah sie den Genuß des Unrechtthuns in einem Individuo jedesmal durch einen verhältnismäßig größern Schmerz im Unrechtleiden des andern überwogen, und fand ferner, daß, weil hier Alles dem Zufall überlassen blieb, Jeder zu befürchten hätte, daß ihm viel seltener der Genuß des gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz des Unrechtleidens zu Theil werden würde.

Arthur Schopenhauer [siehe Portraitfoto ⇒ Quelle] vertritt hierzu, von seiner Philosophie ausgehend und mit seinen charakteristischen Worten, in der Sache jedoch wenig originell eine konventionelle Staatslehre: „So angenehm nämlich auch dem Egoismus des Einzelnen, bei vorkommenden Fällen, das Unrechtthun ist, so hat es jedoch ein nothwendiges Korrelat im Unrechtleiden eines andern Individuums, dem dieses ein großer Schmerz ist. Und indem nun die das Ganze überdenkende Vernunft aus dem einseitigen Standpunkt des Individuums, dem sie angehört, heraustrat und von der Anhänglichkeit an dasselbe sich für den Augenblick los machte, sah sie den Genuß des Unrechtthuns in einem Individuo jedesmal durch einen verhältnismäßig größern Schmerz im Unrechtleiden des andern überwogen, und fand ferner, daß, weil hier Alles dem Zufall überlassen blieb, Jeder zu befürchten hätte, daß ihm viel seltener der Genuß des gelegentlichen Unrechtthuns, als der Schmerz des Unrechtleidens zu Theil werden würde.

Die Vernunft erkannte hieraus, daß, sowohl um das über Alle verbreitete Leiden zu mindern, als um es möglichst gleichförmig zu vertheilen, das beste und einzige Mittel sei, Allen den Schmerz des Unrechtleidens zu ersparen, dadurch, daß auch Alle dem durch das Unrechtthun zu erlangenden Genuß entsagten. - Dieses also von dem, durch den Gebrauch der Vernunft, methodisch verfahrenden und seinen einseitigen Standpunkt verlassenden Egoismus leicht ersonnene und allmälig vervollkommnete Mittel ist der Staatsvertrag oder das Gesetz. (...) In der That ist jener Ursprung der wesentlich einzige und durch die Natur der Sache gesetzte.“ (Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Band I, Viertes Buch, § 62, nach: Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke, Zweiter Band, hg. v. Julius Frauenstädt, Leipzig 1873)

Der Staat ist also der nach Kriterien der Vernunft agierende, aggregierte Egoismus, ein Instrument, das den Einzelnen zwingt, die Unverletzlichkeit der anderen zu beachten, um den organisierten Egoismus aller zu ermöglichen. Dies ist „der Staat, dessen alleiniger Zweck ist, die Einzelnen vor einander und das Ganze vor äußeren Feinden zu schützen.“ (Schopenhauer, Preisschrift über die Grundlage der Moral, § 17. Die Tugend der Gerechtigkeit, in: Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, 2. Auflage, Leipzig 1860) Das Staatshandeln kann sich nicht darauf richten, die moralische Gesinnung zu verbessern, welches unmöglich ist, sondern nur das Handeln der Menschen nach den Kriterien der Gerechtigkeit zu befördern, ohne ihre Gesinnung zu beeinflussen. Was Recht und was Unrecht ist, ergibt sich aus der Natur der Verhältnisse der Menschen zueinander und zu ihrem Streben: „Der Begriff des Rechts ist nämlich, eben wie auch der der Freiheit, ein negativer: sein Inhalt ist eine bloße Negation. Der Begriff des Unrechts ist der positive und ist gleichbedeutend mit Verletzung im weitesten Sinne, also laesio. Eine solche kann nun entweder die Person, oder das Eigenthum, oder die Ehre betreffen.“ (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Band II, § 122, nach: 2. Auflage, hg. v. Julius Frauenstädt, Berlin 1862)

Was der Staat nun aber eigentlich ist, immer war und sein wird, ja was er stets sein muß, egal in welchen Formen er auftritt, diese Erklärung bleibt uns Schopenhauer schuldig, auch wenn sie auf der Hand liegt und mit offenen Augen leicht zu erkennen ist. Diese Staats- und Rechtslehre von Schopenhauer ist der schwächste, ja sie ist der eigentlich (und einzige) verwerfliche Teil seiner Philosophie. Denn er hat hierin das getan, was er anderen wieder und wieder vorgeworfen hatte, nämlich daß sie von abstrakten Begriffen, nicht von der Anschauung ausgehen. Seine Begriffe von Staat und Gesetz sind bloß aus Begriffen abgeleitet, nicht aus der Anschauung; auch wenn diese Begriffe, etwa Egoismus, Unrecht und Gebrauch der Vernunft, selbst zunächst der Anschauung entnommen sind, so ist dann, was er hiervon ableitet, doch bloß ein dunkles, nebulöses Luftschloß. Diesen „durch den Gebrauch der Vernunft, methodisch verfahrenden und seinen einseitigen Standpunkt verlassenden Egoismus“ suchen wir auf der Erde vergeblich.

Lassen wir die Frage offen, ob ein gut organisierter, friedlicher Egoismus ohne Opfer überhaupt möglich wäre. Zunächst die Frage nach den Gesetzen; soweit es bei ihr darauf ankommt, die Wirklichkeit abzubilden, lautet sie doch nicht: Was oder wie sollen die Gesetze sein? Sondern es kann nur die Frage sein: Was sind die Gesetze? Wenn wir diese nun nach dem Maßstab von Recht und Unrecht beurteilen, den Schopenhauer so vortrefflich gesetzt hat, dann sehen wir allerdings schnell, daß Recht und Gesetz zwei ganz verschiedene Sphären sind, die wohl gelegentlich übereinstimmen können, dies jedoch nur ausnahmsweise ohne Einschränkung oder gar überhaupt tun. Ebenso sehen wir, daß Unrecht nicht allein in dem Überschreiten der Gesetze besteht, sondern häufig in der Anwendung und dem Vollzug der Gesetze selber, so oft diese bloß das zum Gesetz erhobene Unrecht sind.

Lassen wir die Frage offen, ob ein gut organisierter, friedlicher Egoismus ohne Opfer überhaupt möglich wäre. Zunächst die Frage nach den Gesetzen; soweit es bei ihr darauf ankommt, die Wirklichkeit abzubilden, lautet sie doch nicht: Was oder wie sollen die Gesetze sein? Sondern es kann nur die Frage sein: Was sind die Gesetze? Wenn wir diese nun nach dem Maßstab von Recht und Unrecht beurteilen, den Schopenhauer so vortrefflich gesetzt hat, dann sehen wir allerdings schnell, daß Recht und Gesetz zwei ganz verschiedene Sphären sind, die wohl gelegentlich übereinstimmen können, dies jedoch nur ausnahmsweise ohne Einschränkung oder gar überhaupt tun. Ebenso sehen wir, daß Unrecht nicht allein in dem Überschreiten der Gesetze besteht, sondern häufig in der Anwendung und dem Vollzug der Gesetze selber, so oft diese bloß das zum Gesetz erhobene Unrecht sind.

Dazu müssen wir uns nicht an die Beispiele von Tyrannei in der Geschichte erinnern, die wohl von den meisten als Belege akzeptiert würden; die Beispiele lebender, aktiver Despoten, so offensichtlich sie meine Auffassung bestätigen, können wir ebenso beiseite lassen, da wir sie als Nachweise nicht einmal brauchen. Auch in den sogenannten zivilisierten, freiheitlichen Rechtsstaaten, oder wie auch immer ihre Vertreter diese Staatsgebilde euphemistisch bezeichnen, gibt es zahlreiche Gesetze, die nichts anderes als das zur Norm erhobene Unrecht sind: Folter zur Verteidigung der nationalen Sicherheit oder Ausspähung der Bürger sind ebenso offenkundig wie Verfolgung von Menschen mit abweichender Gesinnung oder Unterdrückung der Pressefreiheit, wann die Schreiber zur Abwechselung keine Belanglosigkeiten vom Boulevard vermelden, sondern Unrecht aufdecken oder aufrichtig und mit bestechenden Argumenten für andere Staatssysteme plädieren; daneben gibt es das zahllose Unrecht, das vom Gesetz geduldet, oft auch erlaubt, ja zum Teil sogar gewünscht und gefördert wird, wie etwa der Gestank, der Lärm, der grelle Lichterterror in und über den Städten und dergleichen mehr, dazu die zahlreichen Tricks im Geschäftsverkehr, zum Nutzen des einen und zumeist zum Schaden des Schwächeren, die die Gesetze ermöglichen. Und zuletzt gilt im Zweifelsfalle immer das Prinzip: Erlaubt ist, was nicht verboten ist.

Es ist viel daran an der Auffassung, daß die Gesetze nichts anderes sind als das zur Norm gewordene Interesse der Herrschenden, also der Egoismus Einzelner. Dies würde umso mehr in einer perfekten Demokratie gelten, in der die organisierte Einfalt, Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit der Menge dann mit großer Mehrheit zum Gesetz erhoben worden wäre. Doch verlassen wir die Wirklichkeit der Gesetze einmal und stellen wir uns den Idealzustand einer Gesetzesordnung vor, in der alles, was Gesetz ist, auch Recht ist und dazu dient, das Unrecht zu verhindern, wenn also der Staat nach den Maßgaben der Gesetze einzig und konsequent die Aufgabe hätte, die Bürger auf seinem Territorium voreinander und vor Angriffen von außen zu schützen. Dann hängt die Durchsetzung von Recht und die Verhinderung von Unrecht nicht mehr vom Gesetz ab, sondern allein nur noch vom Staat.

Natürlich gehört dazu auch die Frage nach der hinreichenden Fähigkeit des Staates, also ob er mit allen notwendigen Mitteln gewappnet ist, um den andauernden Kampf der egoistischen Individuen nach Maßgabe des Rechts zu zügeln. Das mag mehr oder weniger gut gelingen, ist aber allein eine Angelegenheit, welche nicht vom Willen des Staates, sondern von seiner Fähigkeit abhängt. Unzulänglichkeiten wären allein hierin begründet; darauf beschränkt auch Schopenhauer seine Erklärung der Abweichungen der Wirklichkeit von den Vorgaben des Rechts: „Es wird immer schon viel seyn, wenn die Staatskunst ihre Aufgabe so weit löst, daß möglichst wenig Unrecht im Gemeinwesen übrig bleibe: denn daß es ganz, ohne irgendeinen Rest, geschehn sollte, ist bloß das ideale Ziel, welches nur approximativ erreicht werden kann.“ (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, Band II, § 127, nach: 2. Auflage, hg. v. Julius Frauenstädt, Berlin 1862)

Der Egoismus der Individuen ist ohne Zweifel das Entscheidende, die mangelhaften Fähigkeiten des Staates sind unbestreitbar ein Faktor für das fortdauernde Blühen des Unrechts; jedoch verhindert eine solche Betrachtung, daß wir erkennen, wodurch und wieweit der Staat selbst das Problem ist, und der größte Fehler liegt in der Trennung von Staat und Individuen bei der Untersuchung, als ob diese zwei ganz unterschiedliche Elemente des Gemeinwesens wären, gleichsam wie zwei Hälften, die ein Ganzes bilden. Wenn wir diesen Staat nun philosophisch fassen wollen, anstatt uns ein abstraktes oder moralisierendes Wunschbild zu erträumen, dann ist, entsprechend der Frage nach den Gesetzen, die maßgebliche Frage zur Abbildung der Wirklichkeit des Staates nicht: Was oder wie soll der Staat sein? Sondern nur diese: Was ist der Staat?

Der Egoismus der Individuen ist ohne Zweifel das Entscheidende, die mangelhaften Fähigkeiten des Staates sind unbestreitbar ein Faktor für das fortdauernde Blühen des Unrechts; jedoch verhindert eine solche Betrachtung, daß wir erkennen, wodurch und wieweit der Staat selbst das Problem ist, und der größte Fehler liegt in der Trennung von Staat und Individuen bei der Untersuchung, als ob diese zwei ganz unterschiedliche Elemente des Gemeinwesens wären, gleichsam wie zwei Hälften, die ein Ganzes bilden. Wenn wir diesen Staat nun philosophisch fassen wollen, anstatt uns ein abstraktes oder moralisierendes Wunschbild zu erträumen, dann ist, entsprechend der Frage nach den Gesetzen, die maßgebliche Frage zur Abbildung der Wirklichkeit des Staates nicht: Was oder wie soll der Staat sein? Sondern nur diese: Was ist der Staat?

Die Antwort auf diese Frage ist so banal wie unwiderlegbar gewiß und in völliger Übereinstimmung mit jeder Anschauung, in allen Ländern dieser Erde und zu jeder Zeit in der Geschichte, seitdem es Staaten gibt. Die Antwort ist einfach diese: Der Staat besteht aus nichts anderem als wollenden Wesen, aus Menschen, die als Soldaten, Polizisten, Minister, Sachbearbeiter, Oberamtsräte, Regierungsdirektoren, Sozialtechnokraten, Stadtplaner, Ministerialbürokraten, Amtsleiter, Referenten, Richter und Staatsanwälte, Boten, Beauftragte, Abteilungsleiter, Chauffeure, Dezernenten, Sekretäre und viele mehr dieser Art ihren Dienst tun, um die Gesetze anzuwenden, auszuführen – oder auch nicht.

Der Staat, das sind die Menschen, die für ihn arbeiten, je nach Größe des Gemeinwesens tausende, zehntausende, auch hunderttausende oder gar Millionen Diener des Staates: Sie sind der Staat. Jedes Gesetz – wurde von Menschen beschlossen; jede Verordnung, jeder Erlaß, jedes Urteil, jeder Verwaltungsakt – wird von Menschen beschlossen, unterzeichnet und ausgeführt. Von diesen Menschen sind, wie von allen Menschen, nur wenige groß an Geist, nur wenige groß an Charakter und nur seltene Ausnahmen beides; dagegen viele, sehr viele, die große Mehrheit und eigentlich die Regel klein und arm an Geist und Charakter. Kurz gesagt: In den Amtsstuben geht es zu wie im richtigen Leben.

Diese Menschen dort sind vieles (und zu vielem fähig), nur sind sie ganz sicher nicht „dem, durch den Gebrauch der Vernunft, methodisch verfahrenden und seinen einseitigen Standpunkt verlassenden Egoismus“ ähnlich; im Gegenteil sind sie, jeder für sich, viele egoistische Individuen, die nichts anderes als ihren individuellen Egoismus im Sinn haben und ihn rücksichtslos verfolgen, im Dienst wie außerhalb. Sie verfolgen ihre eigenen Interessen, nicht die einer überindividuellen Vernunft, und das offensichtliche Phänomen der Korruption ist nur die sichtbare Spitze des Eisbergs, die aus dem Wasser ragt; darunter wüten der Eigennutz und die Leidenschaften in den Amtsstuben: auf eine mal mehr, mal weniger subtile Weise. Die Individuen, die den Staat bilden, sind im Allgemeinen nicht anders als die Individuen, deren Angelegenheiten sie regeln sollen; wie auch, da sie sich doch aus ihnen rekrutieren?

Wenn ich etwas, nicht aus Büchern oder Berichten, sondern aus einem Überfluß an unmittelbarer Anschauung weiß, dann daß der Staat mehrheitlich nichts anderes ist als die organisierte Zusammenarbeit von, im besten Fall, phlegmatischen, oft egoistischen oder boshaften Menschen, von bornierten, seelenlosen, vorteilsheischenden, grausamen, anmaßenden und gnadenlosen Duckmäusern und Wichtigtuern, denen kaum etwas so wenig bedeutet wie Gesetze, welche ihnen allenfalls als Mittel zum Zweck taugen. Zwischen diesen sitzt die Schar der Gleichgültigen, welche selbst nichts Böses wollen, jedoch um Nachteile für sich zu vermeiden, also ebenfalls aus Eigennutz, ihre Augen geflissentlich verschließen oder schweigen bei jedem Unrechttun ihrer Amtskollegen. Diese befinden sich als Staatsdiener bevorzugt in der Lage, unbehelligt ihre Leidenschaften und Interessen zu befriedigen, welche seltener als in der kommerziellen Wirtschaft die großen Geschäfte sind, sondern eher kleinbürgerliche Träume vom geregelten, sorgenfreien Leben, der Wunsch, dem Herrn über sich zu gefallen, die Lust an der Beförderung ebenso wie die Lust an der Qual eines Abhängigen, sei es eines Mitarbeiters oder eines Bürgers, auch das Gefallen am Klüngel aller Art, schließlich die mit staatstragender Miene und großer Abscheu vollzogene Hetzjagd auf alle, die diesem Spiel den Spiegel vorhalten. Diese Damen und Herren sind der Staat: Sie schützt die Macht, nicht das Recht.

Wenn dies die Beschreibung der Verhältnisse ist, wie sie sind und immer waren, so darf man natürlich fragen, ob es nicht auch anders sein könne. Die Antwort lautet: Nein. Denn der Mensch ist Mensch und bleibt Mensch, und er kann wohl im seltenen einzelnen Individuum seinen Gattungscharakter überwinden, jedoch eben nicht als Gattung und in der in ihr vorherrschenden großen Mehrheit der Durchschnittsköpfe. Dabei ließen sich beim Staat durchaus seine beiden wesentlichen Teile separat betrachten, das ist der Kopf mit den Regenten und der Organismus mit der Bürokratie seiner Staatsdiener. Schopenhauer hatte bekanntermaßen hinsichtlich des Kopfes des Staates eine große Präferenz für die Monarchie (vgl. a.a.O.). Doch auch Könige sind nur Menschen, ebenso wie ihre Günstlinge, weshalb wir die Fiktion eines interesselosen absoluten Herrschers, der durch nichts als den Zufall seiner Geburt zur Macht gelangt ist, leicht als Illusion abtun können.

Wenn dies die Beschreibung der Verhältnisse ist, wie sie sind und immer waren, so darf man natürlich fragen, ob es nicht auch anders sein könne. Die Antwort lautet: Nein. Denn der Mensch ist Mensch und bleibt Mensch, und er kann wohl im seltenen einzelnen Individuum seinen Gattungscharakter überwinden, jedoch eben nicht als Gattung und in der in ihr vorherrschenden großen Mehrheit der Durchschnittsköpfe. Dabei ließen sich beim Staat durchaus seine beiden wesentlichen Teile separat betrachten, das ist der Kopf mit den Regenten und der Organismus mit der Bürokratie seiner Staatsdiener. Schopenhauer hatte bekanntermaßen hinsichtlich des Kopfes des Staates eine große Präferenz für die Monarchie (vgl. a.a.O.). Doch auch Könige sind nur Menschen, ebenso wie ihre Günstlinge, weshalb wir die Fiktion eines interesselosen absoluten Herrschers, der durch nichts als den Zufall seiner Geburt zur Macht gelangt ist, leicht als Illusion abtun können.

Überhaupt ist bei dieser Frage, wer den Kopf des Staates besetzt, auch das Volk in keinem Fall aus der Pflicht zu nehmen. Ob Könige oder Kommunisten, Demokraten, Putschisten oder Liberale – selbst die brutalste Diktatur wäre auf Dauer nicht ohne die schweigende Zustimmung oder wenigstens Duldung des Volkes haltbar. Die Regierungsformen unterscheiden sich zunächst bloß durch die Art der Legitimation. So ist es fast einerlei, wer regiert und wie er zur Macht gelangt ist, alles geschieht zum Nutzen der Regenten und ihrer Günstlinge, seien sie auch austauschbar, mögen es viele oder wenige sein. Das Schicksal einzelner Individuen wird hiervon wohl tangiert, ihr Wohl befördert oder beschnitten, doch das Schicksal der Menschheit nimmt daran keine Wendung. Gegen Dummheit lassen sich keine Gesetze machen, auch nicht gegen den Egoismus, die Boshaftigkeit oder die Skrupellosigkeit, welche nichts anderes sind als die auffälligsten Merkmale der Regenten selber und ebenso ihrer Staatsdiener, aber eben auch des Großteils des Volkes.

Jedoch wenn einmal der seltene Fall einträte und für eine gewisse Zeit ein Herrscher ohne Eitelkeit, Interessen und böse Absichten zur Macht gelangte – so bliebe die Vorstellung einer Maschinerie von interesselosen Staatsdienern darunter auch bloß Fiktion. Der Egoismus und die Boshaftigkeit, welche in vielen Staatsdienern blühen, würde das Recht in vielen Fällen untergraben, wo es tatsächlich zum Gesetz erhoben worden wäre, solange sie die Möglichkeit, sprich: die Macht dazu haben. Diese Macht, die Willkür der Beamten, hat einen Namen: der Ermessensspielraum – die juristische Konstruktion einer Lizenz zum Quälen, die sich jeder Seelenkrüppel innerhalb der Staatsdienerschaft oft und gerne zunutze macht. Dagegen hilft auch die Fiktion des Rechtsstaates nicht, welcher bloß eine arglistige Täuschung ist. Ganz im Gegenteil ist der Rechtsstaat die geschickte Legitimation des Unrechts, indem das Unrecht in einem ordentlichen Prozeß, das heißt nach allen lediglich formalen Regeln, legalisiert wird. Der Rechtsstaat schafft bloß prozedurale Regeln und hilft dadurch, die Illusion rechtmäßigen Handelns zu befördern und das Unrecht im Staatshandeln zu verschleiern. Jedes Unrecht, jede Verletzung der Person, der Freiheit oder der Ehre, ist legal, solange die Fristen und der Dienstweg eingehalten werden und ein Richter im Zweifelsfalle die Legalität feststellt.

Wer, von außen wie von innen, wiederholt die anschauliche Bekanntschaft mit dem Wesen des Staates gemacht hat, also mit seinen leibhaftigen Dienern, der könnte allenfalls noch in Frage stellen, ob denn der Staat, wenn er nicht so ist, wie er sein soll, überhaupt ein Staat ist. Doch das hieße nur, die Unmöglichkeit eines Staates überhaupt zu postulieren, entgegen der Erkenntnis seiner ubiquitären Existenz, und so müssen die Staaten dieser Erde wohl wenigstens an dem Anspruch sich messen lassen, den ihre Apologeten an sie legen.

In Hinsicht auf die Lebensumstände jedes Einzelnen, auch der herausragenden Köpfe, ist die Regierungsform nachrangig bei der Beurteilung der Bedingungen ihres Lebens. Da kommt es einzig darauf an, ob ihre Existenz gewährleistet ist und ob sie frei sind von allen Einschränkungen, die Resultate ihrer Produktion zu verbreiten und zu erhalten. Solange diese Kriterien erfüllt sind, ist die Staatsform ganz unerheblich wie das Etikett auf einer Verpackung. Mit dem, was gewöhnlich Demokratie genannt wird, hat dies nichts zu tun. Im Gegenteil: Eine echte demokratische Mehrheit von 90 Prozent könnte die grausamsten Gesetze gegen die anderen 10 Prozent beschließen, und ebenso mag im umgekehrten Fall eine Diktatur die Subsistenz jedes Individuums und seine Freiheit von allen Zwängen gewährleisten.

Der Schwachpunkt jeder Staatslehre, die einen guten, gerechten Staat einfordert oder behauptet, sind die Diener des Staates, sein Organismus. Den Kopf kann man abschlagen und durch einen neuen ersetzen; da ließe sich wohl mal ein Herrscher finden, der aufrichtig Gutes im Schilde führt, gütig und gerecht ist, der niemandem seiner Untertanen schaden und jedem, so gut es geht, Hilfe zukommen lassen möchte, der bloß die Bürger voreinander und vor Angriffen von außen schützen möchte. Doch es bleibt der Organismus und die Notwendigkeit, daß der Staat seine Diener braucht, ohne die er seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Allein die große Zahl schließt es aus, daß ihre Plätze einst nur von Menschen eingenommen werden, die bei der Ausübung ihrer Ämter auf keine Weise eigene, egoistische individuelle Interessen verfolgen oder ihren Neigungen zur Demütigung und Grausamkeit nachgehen.

Der Schwachpunkt jeder Staatslehre, die einen guten, gerechten Staat einfordert oder behauptet, sind die Diener des Staates, sein Organismus. Den Kopf kann man abschlagen und durch einen neuen ersetzen; da ließe sich wohl mal ein Herrscher finden, der aufrichtig Gutes im Schilde führt, gütig und gerecht ist, der niemandem seiner Untertanen schaden und jedem, so gut es geht, Hilfe zukommen lassen möchte, der bloß die Bürger voreinander und vor Angriffen von außen schützen möchte. Doch es bleibt der Organismus und die Notwendigkeit, daß der Staat seine Diener braucht, ohne die er seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Allein die große Zahl schließt es aus, daß ihre Plätze einst nur von Menschen eingenommen werden, die bei der Ausübung ihrer Ämter auf keine Weise eigene, egoistische individuelle Interessen verfolgen oder ihren Neigungen zur Demütigung und Grausamkeit nachgehen.

So wäre denn die Forderung nach einem guten Staat noch lange nicht mit einer entsprechenden Besetzung des Kopfes erfüllt, etwa wie in Schopenhauers Lösung durch „die Despotie der Weisen und Edelen einer ächten Aristokratie“ (a.a.O.). Dies allein ist bereits eine Utopie, also der Wortbedeutung nach ein unmögliches Nirgendwo, weil es die Abgabe der Macht von Interessierten an Interessenlose verlangen würde. Doch wären bei einem solchen Akt nur wenige Plätze neu zu besetzen, wofür sich geeignete Kandidaten finden ließen. Darunter allerdings wären Säle von Stühlen neu zu besetzen, für die mangels Masse kein Personal zu rekrutieren wäre, wenn die gerechte Anforderung an die Diener des Staates wäre, daß auch sie kein eigenes Interesse zu bedienen hätten und bloß für die Durchsetzung des Rechts und die Verhinderung des Unrechts zu arbeiten hätten. Da dieses mit dem überwiegenden Menschentypus undenkbar wäre, braucht ein guter Staat nicht allein gute Gesetze, die ausschließlich Recht und nicht Unrecht sind, und gute, das heißt weise, edle Herrscher, auch auf den unterschiedlichen hierarchischen und territorialen Stufen der Staatsgliederung; sondern vor allem brauchen diese Herrscher strenge Zwangsmittel gegen ihre Staatsdiener, welche sie konsequent anzuwenden hätten in jedem Fall von Korruption, Willkür und Selbstgerechtigkeit, Opportunismus, eigennütziger Klüngelei, Machtmißbrauch, Demütigung von Schwächeren und Abhängigen, wogegen jeder Ermessensspielraum der Beamten ohne jede Ausnahme und ohne Hintertür abzuschaffen wäre.

Ein weiteres Mittel zur Eindämmung der Willkür, Boshaftigkeit und des Egoismus der Staatsdiener wäre, daß ihre Amtszeit ohne Ausnahme begrenzt wird, auf fünf Jahre beispielsweise, und daß sie davor und danach außerhalb des Staatsapparates ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, wie auch die Begrenzung der Anzahl dieser Amtszeiten auf höchstens zwei pro Leben; ebenso die Regel, daß jeder Bürger wenigstens einmal im Leben eine Amtszeit als Diener des Staates zu verbringen hat. Dies nun hätte zur Folge, daß jeder Staatsdiener in Ausübung seiner Amtstätigkeit nicht nur von Gesetzes wegen auf die Einhaltung von Gerechtigkeit und den Verzicht auf Willkür bedacht sein müßte, sondern auch im eigenen egoistischen Interesse, da er Gerechtigkeit nicht bloß ausüben soll, sondern sie auch zu erfahren wünscht, wenn er nach seiner Amtszeit wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches in einer Amtsstube Platz nimmt; daß er also jederzeit von jedem Bürger, über den er urteilt oder entscheidet, befürchten muß, daß dieser einst über ihn entscheiden oder urteilen wird, weshalb auch dieser später während seiner Zeit im Amt genau diesen Überlegungen folgen wird. Dies hätte allerdings die Vereinfachung von Vorschriften, Abläufen und Formularen zur Voraussetzung, was ein Verdammnis lediglich für die vielen überflüssigen Advokaten wäre, die sich dann eine nützliche Beschäftigung suchen müßten.

(...)

1. Arthur Schopenhauer, 1855. Künstler: Jules Lunteschütz (1822–1893). Quelle: Wikimedia Commons. Der Urheber dieses Werks ist 1893 gestorben; es ist daher gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist.

2. Arthur Schopenhauer, Erste Daguerreotypie vom 22.8.1845, Fotograf: Johann Jacob Seib, Maße: 10.8 x 8.1 cm, Eigentümer: Frankfurter Schopenhauer-Archiv, Quelle - weiter (mit freundl. Genehmigung durch Stephen Röper)

3. Arthur Schopenhauer, Daguerreotypie vom 4.6.1853 : Orginal im Rahmen. Maße: 10.5 x 7.9, Eigentümer: Frankfurter Schopenhauer-Archiv, Quelle - weiter (mit freundl. Genehmigung durch Stephen Röper)

4. Arthur Schopenhauer, Dritte Daguerreotypie vom 18.5.1855: nach einer alten photografischen Reproduktion. Fotograf: Johann Jacob Seib, Maße: 9.2 x 7,1 cm, Eigentümer: Frankfurter Schopenhauer-Archiv, Quelle - weiter (mit freundl. Genehmigung durch Stephen Röper)

aus: Eine kleine Philosophie der Insel. Ein Essay (im Anhang des Buches)

Im Schritt-Tempo fortschreiten: Zeit

Nach der Ankunft bleibt keine Zeit, die Langsamkeit langsam zu entdecken. Sie ist schon da und holt mich am Hafen ab, kein Taxi und kein anderes Auto, und den Gästen bleibt nichts übrig als zu laufen. Die Füße tragen mich ins Dorf und weiter über die zahlreichen Wege durch die Insel. Hier wird der Fortschritt beim Wort genommen, und während ich fortschreite, tauche ich im Schritt-Tempo ein in eine andere Zeitkultur. Alles erreichen kann hier nur, wer langsam ist. Wer zu schnell ist, läuft daran vorbei, und es gibt viel zu verpassen. Nur der Krankenwagen und das Feuerwehr-Auto haben Motoren – manchmal muß man eben schnell sein, sogar auf der Insel, doch das bleibt die Ausnahme. Dazu kommen einige Transportkarren mit Elektromotor, die, leise schnurrend, kaum zu hören sind. Selbst Fahrräder sind nicht erwünscht, in der Dorfmitte verboten und nur außerhalb gelegentlich zu sehen.

Nach der Ankunft bleibt keine Zeit, die Langsamkeit langsam zu entdecken. Sie ist schon da und holt mich am Hafen ab, kein Taxi und kein anderes Auto, und den Gästen bleibt nichts übrig als zu laufen. Die Füße tragen mich ins Dorf und weiter über die zahlreichen Wege durch die Insel. Hier wird der Fortschritt beim Wort genommen, und während ich fortschreite, tauche ich im Schritt-Tempo ein in eine andere Zeitkultur. Alles erreichen kann hier nur, wer langsam ist. Wer zu schnell ist, läuft daran vorbei, und es gibt viel zu verpassen. Nur der Krankenwagen und das Feuerwehr-Auto haben Motoren – manchmal muß man eben schnell sein, sogar auf der Insel, doch das bleibt die Ausnahme. Dazu kommen einige Transportkarren mit Elektromotor, die, leise schnurrend, kaum zu hören sind. Selbst Fahrräder sind nicht erwünscht, in der Dorfmitte verboten und nur außerhalb gelegentlich zu sehen.

Als erste Frucht der Langsamkeit genieße ich das Zutrauen der Tiere: Amseln, Dohlen und Fasane flüchten nicht, wenn Menschen vorbeigehen; man kann sich ihnen auf wenige Meter nähern. Sie haben keinen Grund zu fliehen: Langsamkeit ist friedlich. Die Gewalt der Schnelligkeit fehlt ebenso wie die Drohungen des Lärms. Gäbe es einen Wettbewerb in Langsamkeit, dann lebten die Favoriten auf der Insel. Doch Langsamkeit kennt keine Verlierer, also auch keine Sieger, deshalb wird darum nicht gestritten. Kriege muß man schnell gewinnen, der Frieden ist immer langsam. Im Guinness-Buch der Rekorde treffen sich die Schnellen. Wer langsam ist, wird überholt. Und in einer modernen Gesellschaft will niemand der Letzte sein.

In der Hektik vergessen die meisten: Nicht immer haben sich Menschen von 5-Minuten-Terrinen ernährt, die Nase mit Tempo-Taschentüchern geschnäuzt und in Geschwindigkeitsbeschränkungen den größten Feind gesehen. Wie es Menschen in unserer Gesellschaft gewohnt sind, ständig zu überholen, lebt eine Mehrheit der Weltbevölkerung auf dem Standstreifen, um im Bild zu bleiben. Unsere Zeitkultur ist die Kultur einer Minderheit auf der Welt, nicht das Maß aller Dinge. Die Insel ist eine Erinnerung an alte Zeiten, als auch auf dem Festland die Zeit noch nicht mit Uhren gemessen wurde. Heute gehört Deutschland zu den schnellsten Ländern. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, in der die Geschwindigkeiten in 31 Ländern verglichen wurden: wie schnell sich die Menschen über eine vergleichbare Strecke bewegen, wie schnell ein Postbeamter eine Briefmarke verkauft und wie genau öffentliche Uhren gehen (Robert Levine: Eine Landkarte der Zeit, München 1998).

Auf den letzten Platz kam Mexiko, die Schweiz auf Platz 1, und auf Platz 3: Deutschland – wobei deutsche Postbeamte die schnellsten der Welt waren. Die Untersuchung war beschränkt auf große Städte in den Ländern. Auf der Insel war kein Forscher, und käme einer, dann müßte er feststellen, daß es nicht nur Unterschiede zwischen Ländern gibt. Abseits der Hektik großer Städte gibt es eine andere Zeit auch in Ländern, deren Städte laut und deren Straßen schnell sind – wenn sie eine Insel haben wie die, über die ich wandere. Ohne Stoppuhr erkenne ich durch bloße Anschauung: Auf dieser Insel geht alles und jeder langsam. Die Marschmusik fehlt, niemand versucht den Gleichschritt. Jeder schlendert, bummelt, bleibt stehen, wandert oder flaniert, in jedem Fall bewegt er sich im Durchschnitt langsamer als in Berlin, Hamburg oder Frankfurt, obwohl mancher aus Berlin, Hamburg oder Frankfurt kommt, oder eben deshalb.

Das Angebot für die Augen und Ohren ist überschaubar, und damit gewinne ich Zeit, Zeit zum Anschauen oder Verweilen. Hier kann man viel verpassen, wenn man eilt, weil man nichts verpassen kann, solange man gemächlich schreitet. Deshalb lohnt es oft nicht, sich zu beeilen. Aber mit Langsamkeit kann man viel gewinnen: Die Gassen und die Felder, die Dünen und der Strand laden ein zu Umwegen und zu Pausen. Schon die gebremste Überfahrt zur Insel hatte das Tempo verringert, hatte daran erinnert, daß es interessanter ist, eine Landschaft aufmerksam zu durchqueren, statt nur durchzufahren. Die Insel wäre keine Insel, wenn ich mit der S-Bahn durch einen Tunnel in fünf Minuten hinüber fahren könnte.

Das Angebot für die Augen und Ohren ist überschaubar, und damit gewinne ich Zeit, Zeit zum Anschauen oder Verweilen. Hier kann man viel verpassen, wenn man eilt, weil man nichts verpassen kann, solange man gemächlich schreitet. Deshalb lohnt es oft nicht, sich zu beeilen. Aber mit Langsamkeit kann man viel gewinnen: Die Gassen und die Felder, die Dünen und der Strand laden ein zu Umwegen und zu Pausen. Schon die gebremste Überfahrt zur Insel hatte das Tempo verringert, hatte daran erinnert, daß es interessanter ist, eine Landschaft aufmerksam zu durchqueren, statt nur durchzufahren. Die Insel wäre keine Insel, wenn ich mit der S-Bahn durch einen Tunnel in fünf Minuten hinüber fahren könnte.

Wobei Langsamkeit ihren Preis hat. Erstaunlich ist, daß Menschen aus Städten hierher kommen und viel Geld bezahlen, um langsam sein zu müssen. Meist geben sie ihr Geld für andere Dinge aus: Haus, Cabrio, oder Schmuck – die Sinnbilder des Wohlstands versprechen Stolz und Anerkennung. Doch den wenigsten Menschen werden diese Dinge in die Wiege gelegt, und auch nicht das Geld dafür. Also müssen sie sich beeilen, um viel zu verdienen, damit sie sich alles kaufen können. Doch die Zufriedenheit hat keine Zeit für Menschen, die sich keine Zeit für sie nehmen.

Die Zeit ist eben nicht nur ein Mittel zum beliebigen Zweck. Zeit ist auch ein Maß für Wohlstand, ein anderes, aber ebenso wichtiges Maß. Das merkt man spätestens dann, wenn sie fehlt, wenn immer mehr Menschen darüber klagen, daß sie zu wenig Zeit haben. Im Gegensatz zu Häusern, Autos oder Schmuck kostet Zeit nicht einmal. Man muß sie sich nur nehmen. Wer langsam ist, hat Zeit; wer Zeit hat, ist wohlhabend.

Innerhalb von sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen? Das macht ihm keiner nach. Aber viele Menschen wollen noch schneller sein. Sie müssen die Zeit nutzen, sagen sie. Zeit ist Geld, Stillstand ist Rückschritt, bei der Arbeit und in der Freizeit, im Büro und zuhause, im Auto und im Garten. Man kann immer etwas verpassen. Um das zu verhindern, müssen sie sich beeilen. Nur manchmal müssen sie warten. Sie dürfen nicht, sie müssen warten: wenn Kollegen, Kunden oder Züge zu spät sind. Ärgerlich, dann müssen sie langsam sein. Sie sollen aber möglichst wenig warten und viel erreichen. So beeilen sie sich, beschleunigen ihre Pausen mit Fertiggerichten und einer 10-Minuten-Andacht für die kleine Besinnung zwischendurch.

Carpe diem! Das Sprichwort kann man verstehen als Forderung, Bedeutungsvolles zu tun: Nutze den Tag! Doch heute bedeutet es: Nutze den Tag, egal wie oder wofür. Nutze die Zeit, möglichst schnell und schneller, denn schneller ist besser. Dalli-Dalli ist das Motto bei der Arbeit, beim Sport, unter der Turbo-Sonnenbank oder in der Zeit zwischen den Terminen. Mit Turbo-Lesen schaffen Meister des Informationsfraßes die Bibel in zwei Stunden, Goethe in einer Viertelstunde und Liebesbriefe in fünf Sekunden. Wer zu spät kommt, wird bestraft. Aber wer zu schnell ist, ist schneller tot als Langsame. Ein Plakat, das für angemessene Geschwindigkeiten wirbt, zeigt ein Holzkreuz am Straßenrand mit der Bildunterschrift: "Jetzt überholen ihn die anderen." Der Tempowahn hat Schattenseiten, nicht nur am Straßenrand. Streß, Unruhe und Erkrankungen zwingen viele Menschen zur Auszeit. Im Würgegriff der Zeit wird Zeitnot zur Belastung. Wenn Gott die Welt wirklich in sechs Tagen erschaffen hat, dann hätte er sich vielleicht mehr Zeit lassen sollen.

Auf der Insel kann man sich Zeit lassen, muß man sich sogar Zeit lassen: für die Ruhe, den Blick über die Dünen und das Meer, für das Pfeifen des Windes und das Rauschen der Brandung. Wer eilt, sieht nicht, hört nichts und hat am Ende nichts zu sagen. Dagegen ist die Langsamkeit der Insel ein Vorteil im Wettbewerb, nicht um Geld und Erfolg, aber um Zufriedenheit und Gesundheit. Hier wird selbstverständlich, was sonst ungewohnt ist, und ungewohnt, was jeder als selbstverständlich kennt: daß wir fremde Menschen siezen, uns zur Begrüßung die Hände schütteln und mit Messer und Gabel essen. Niemand würde das in Frage stellen. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit planen viele ihr Leben mit dem Terminplan. Erfolg ist Geld, und Geld kostet Zeit. Sie eilen von Termin zu Termin und sehen häufig auf die Uhr, um zu wissen, wie spät es ist. Wenn der Chef ruft, stehen sie zur Verfügung. Einen Auftrag erledigen sie so schnell wie möglich, auch wenn sie ihr eigener Chef sind.

Wenn sie fünf Minuten Zeit haben, schauen sie nicht aus dem Fenster. Das wäre ja Zeitverschwendung! Nein, sie lesen noch eine Akte, entwerfen einen Brief, klären eine Frage am Telefon. Wenn ihnen nichts mehr einfällt, haben sie ein schlechtes Gewissen. Denn Zeit ist Geld, kann Geld werden, wenn sie arbeiten. Das versteht sich von selbst. Von selbst? Fast nichts versteht sich von selbst. Was Menschen tun, haben sie gelernt. Es ist das Ergebnis einer langen Lebensgeschichte von Lernen und Erfahrung, Strafen und Belohnung. Sofort heißt jetzt! Du sollst nicht trödeln! Sei pünktlich! Auch die Eltern, Lehrer und Vorgesetzten haben die Lektionen gelernt von Eltern, Lehrern und Vorgesetzten, die es ebenfalls gelernt haben.

Sie haben jedoch nicht nur gelernt, sondern mit jeder Lektion viel vergessen: wie unsere Zeitkultur entstanden ist und wie es vorher war. Im Mittelalter haben Menschen nicht mit Terminkalendern geplant und im alten Griechenland nicht auf die Uhr geschaut. Früher waren Begriffe fremd, mit denen Zeit und ihre Einheiten heute bezeichnet werden. Es dauerte Jahrhunderte, bis sich Stück für Stück die Vorstellung entwickelte, daß Arbeit und Ereignisse zeitlich meßbar sind. Erst um 1300 wurden Uhren erfunden, und die gingen sehr ungenau. Vorher konnte sich niemand vorstellen, daß etwas eine Stunde dauert, um 12 Uhr 15 beginnt und daß 12 Uhr 26 zu spät ist.

Um Zeit zu planen, versuchen viele, sie mit Uhren und Kalendern zu fassen. Nur eines verpassen sie: die Zeit, die sie erleben. Je eifriger Zeitplaner ihre Minuten und Stunden managen, desto größer wird der Verdacht: Es gibt nicht viel, das lohnt, erlebt zu werden. Am Strand versagt diese Logik. Hier gibt es viel zu verpassen, aber nichts zu planen. Wer am Strand steht und auf das Meer blickt, der wird eingeladen, sein Auge ruhen zu lassen, zu beobachten, zu lauschen, zu riechen, kurz: Zeit zu erleben. Am Rande der Republik, am Strand der Insel mit dem Meer zu den Füßen, ist das Land zu Ende, aber kein Ende, keine Grenze in Sicht, und das Auge sucht vergeblich einen festen Halt am Horizont. Während das Auge noch sucht, habe ich längst gefunden, was über eine andere Zeitkultur hinausreicht: ein Ausblick auf die Ewigkeit. Hier geht es nicht weiter, auch wenn ich mich noch so beeile. Wer diesen Blick, diesen Geruch des offenen, unendlich scheinenden Meeres aufsaugt, verliert seine Maßstäbe für alles, was bisher wichtig und was unwichtig war. Hier hat kein Termin eine Bedeutung, keine Frist mahnt zur Eile. Belohnt wird nur, wer seine Zeit großzügig verschwendet.

Wem die Insel Alltag und der Alltag der großen Welt fremd ist, kann hier keine Philosophie entdecken, keine Erkenntnisse und keine Alternativen. Wer unsere Insel als Gast betritt, hat damit einen Vorteil – und einen Nachteil. Nach der Auszeit vom Terminplan, nach dem Ausflug in die andere Zeit der Insel, wartet wieder der fremd gewordene, vertraute Alltag und mit ihm die Zeitprobleme, die nur vergessen, aber nicht verschwunden sind. Das weiß, wer am Strand steht, und ich meide deshalb, die Tage bis zur Rückfahrt zu zählen, während das Mißtrauen wächst gegen die Rezepte der Vergangenheit. Rezepte gibt es genug. Die moderne Zeitkultur hat nicht nur Zeitprobleme geschaffen, sondern gleich das Heilmittel dagegen mitgeliefert. Wie Hautcreme gegen Falten verspricht Zeitmanagement den Kampf gegen Zeitdiebe. Und wie Hautcreme verliert auch Zeitmanagement den aussichtslosen Kampf.

Das ändert trotzdem nichts an der Illusion für die Menschen, die wichtig sind, wichtig sein wollen oder müssen, nur sich selber nicht. Die Illusion herrscht: Wichtige Menschen stehen ständig unter Termindruck, sind geschäftig und haben keine Zeit. Ihr Lebensmotto: Ich bin beschäftigt, also bin ich. Zeitnot ist ein Statussymbol; wer seine Zeit managen muß, hat Zeitnot, und wer Zeitnot hat, muß wichtig sein. Deshalb wird Zeitmanagement nie sein Ziel erreichen. Was wäre, wenn wichtige Menschen plötzlich sagen könnten: "Ich habe Zeit"? Eine Katastrophe: Sie wären nicht mehr wichtig. Zeitmanager predigen trotzdem für viel Geld, wie wir Zeit organisieren sollen. Zeit ist nicht Geld, aber sie machen Zeitnot zu Geld. Mit Erfolg: Die Klagen über Zeitnot sind nicht leiser, sondern lauter geworden. In dieser Sackgasse herrschen die Scharlatane. Wer ihnen glaubt, sucht die Schuld für Zeitprobleme bei sich, und fühlt sich als Versager, wenn er seine Zeit nicht in den Griff kriegt.

Das ändert trotzdem nichts an der Illusion für die Menschen, die wichtig sind, wichtig sein wollen oder müssen, nur sich selber nicht. Die Illusion herrscht: Wichtige Menschen stehen ständig unter Termindruck, sind geschäftig und haben keine Zeit. Ihr Lebensmotto: Ich bin beschäftigt, also bin ich. Zeitnot ist ein Statussymbol; wer seine Zeit managen muß, hat Zeitnot, und wer Zeitnot hat, muß wichtig sein. Deshalb wird Zeitmanagement nie sein Ziel erreichen. Was wäre, wenn wichtige Menschen plötzlich sagen könnten: "Ich habe Zeit"? Eine Katastrophe: Sie wären nicht mehr wichtig. Zeitmanager predigen trotzdem für viel Geld, wie wir Zeit organisieren sollen. Zeit ist nicht Geld, aber sie machen Zeitnot zu Geld. Mit Erfolg: Die Klagen über Zeitnot sind nicht leiser, sondern lauter geworden. In dieser Sackgasse herrschen die Scharlatane. Wer ihnen glaubt, sucht die Schuld für Zeitprobleme bei sich, und fühlt sich als Versager, wenn er seine Zeit nicht in den Griff kriegt.

Ein Irrtum, der angefangen hatte, bevor Menschen ihre Zeit organisierten. Wer seine Zeit beherrschen will, sieht in ihr den Feind, den es zu besiegen gilt. Die Maske des Feindes haben sie der Zeit aufgesetzt; sie erkennen dahinter nicht mehr sich selbst, denn es ist ihre Zeit. Mit Zeitplanung sind sie sich selbst zum Feind geworden, hart und unerbittlich. Mit Kanonen schießen sie auf Zeitdiebe, die sie hinter der Maske nicht erkennen wollen: Lust nach Ablenkung, Neugierde, Interesse an Gesprächen, das Bedürfnis nach Pausen und Langsamkeit, Mitgefühl und Stimmungen. Wenn es gelingt, sind sie wichtig, zumindest das, was sie für sich halten. Nur wundern sollten sie sich nicht, wenn sie umso weniger Zeit haben, je mehr sie die Zeit managen.

Am Hauptstrand, am Rand der Düne, thront wie ein Wächter der Moderne eine große Uhr über den Strandläufern. Nach einigen hundert Metern sind nur noch ihre Umrisse in der Ferne zu erkennen. Wie eine kaputte Uhr, die nicht richtig tickt, stapfe ich am Strand durch den Sand. Sekunden, Minuten, selbst Stunden zählen hier nicht. Hier kann ich Zeit gewinnen, Zeit für mich, indem ich sie verschwende, erlebe. Das ist ein Erfolg, bei dem keine Beförderung mithalten kann. Ein erster greifbarer Erfolg der Zeitverschwendung blinkt mir beim gedankenverlorenen Streifzug aus den Wattrillen entgegen: ein kleiner, orangefarbener Klumpen. Leicht wie eine Feder, ein Bernstein, das Gold der Meere, wie die Steine genannt werden, mehrere Millionen Jahre alte Zeugen der Weltgeschichte. Es ist versteinerter Baumharz, an den Strand gespült und gefunden bei einer Suche, die nicht sucht, sondern sich in der Zeit verliert.

Jünger als Bernstein, fast wie neu, liegt unter meinen Füßen die Insel. Entstanden aus einem Sandkorn und Millionen weiteren, die ihm folgten, gewachsen aus einer Sandbank, die sich aus dem Meer erhob, als der Wasserspiegel langsam absank, blickt die Insel auf rund 2000 Jahre zurück. Vor ihrer Geschichte verblaßt das Leben eines Menschen zu einem langen Atemzug. Und wenn es mehr ist, ist es eine Folge weniger Augenblicke. Es ist eine Auszeichnung, daß ich diesen Augenblick auf der Insel erleben darf. Sie verkörpert Wandel und Kontinuität, Unendlichkeit und Erinnerung. Und sie gibt mir, womit sie mich empfangen hat, die Langsamkeit, mich selbst einzuholen und die Ruhe, mich selbst hören zu können.

Inselfotos und Zeichnung: © Gina Schlote

► Autoreninformation:

Axel Schlote wurde 1968 geboren. Nach dem Studium der Sozialwissenschaften wurde er 1996 an der Universität Osnabrück zum Dr. phil. promoviert. Anschließend hat er beim Südwestfunk in Baden-Baden das Handwerk eines Redakteurs erlernt. Von 1998 bis 2001 hat er in Bonn und Berlin als Redenschreiber für die Bundesregierung gearbeitet. Danach war er Pressereferent und Redakteur bei einer Bundesbehörde. Seit 2010 ist er frei.

Axel Schlote wurde 1968 geboren. Nach dem Studium der Sozialwissenschaften wurde er 1996 an der Universität Osnabrück zum Dr. phil. promoviert. Anschließend hat er beim Südwestfunk in Baden-Baden das Handwerk eines Redakteurs erlernt. Von 1998 bis 2001 hat er in Bonn und Berlin als Redenschreiber für die Bundesregierung gearbeitet. Danach war er Pressereferent und Redakteur bei einer Bundesbehörde. Seit 2010 ist er frei.

Axel Schlote hat verschiedene Bücher veröffentlicht, unter anderem:

1996: Widersprüche sozialer Zeit, Leske und Budrich: Opladen.

2001: Tidemann sucht den Augenblick, Herder: Freiburg.

2002: Du liebe Zeit!, Beltz: Weinheim.

2004: Treffsicher texten, Beltz: Weinheim.

2010: Käpt'n Jokas, Edition Petersen: Esens.

Philosophieren als originäres menschliches Bedürfnis

Dr. Axel Schlote hat mit seinem Buch „Die universale Urkraft und das moralische Genie“ ein überaus interessantes Werk vorgelegt, das zur Lektüre empfohlen werden kann. Es begibt sich unter die Oberfläche der Belanglosigkeiten und ist einer verständlichen Form geschrieben, die nicht nur von akademischen Experten verstanden wird. Auch wenn ich das Buch (bisher!) nur in den hier vorgestellten Auszügen gelesen habe, bietet es bereits eine Fülle von Anregungen, über die es sich vor dem von mir beabsichtigten Kauf nachzudenken und zu schreiben lohnt. Ein kluges Buch!

Anm. zur Vorrede

Philosophie nicht als Nachplappern von Weisheiten renommierter Philosophen zu verstehen, sondern als kreatives Eigenfabrikat zu gestalten, ist das einzig Sinnvolle. Allerdings sollte man dabei nicht so überheblich werden zu glauben, daß man in der Philosophie das Rad neu erfinden könnte. Alles, zumindest als Thematik, ist schon einmal gedacht oder niedergeschrieben worden. Insofern kommt man als Autor natürlich an den Erkenntnissen der Altvorderen nicht vorbei, sofern sie sinnvoll und erhaltenswert erscheinen. Darauf aufzubauen und den eigenen Intuitionen keine Grenzen zu setzen, ist das wirklich Reizvolle am Philosophieren. Der Rahmen gibt dabei die endliche Zeitspanne des eigenen Lebens, die Suche nach dem Sinne dieses Existierens, das Rätseln über das Davor und Danach sowie die damit verbundenen übersinnlichen Geheimnisse ab.

Axel Schlote liegt völlig richtig, wenn er annimmt, daß ergiebige und befriedigende philosophische Gedankengänge nur gelingen können, wenn man nicht auf eine Vermarktung schielt. Nur die Kraft des Eigenantriebs und die Lust auf Gedankengänge, die der inneren Welt entwachsen oder manchmal impulsiv als spontane Erkenntnisse entstehen, führen zu einem Ergebnis, das vielleicht auch für andere eine lohnende Quelle darstellt. Auf das Resultat eines solchen Prozesses kann man dann auch getrost stolz sein.

Im Grunde genommen ist es völlig unerheblich, darüber zu sinnieren, was sich ein früherer Philosoph bei seinem Schaffen gedacht hat. Es kommt nur darauf an, was man selbst davon für das eigene Leben und Verhalten verwerten kann bzw. das, was für die heutige Gesellschaft und deren Gedeihen relevant ist. Die persönlichen Schlußfolgerungen, die man aus den Schriften und Ideen anderer Autoren ziehen kann, die man dann mit eigenen Eingebungen verwebt, um daraus wieder etwas Neues wachsen zu lassen, das ist das wirklich Faszinierende am Philosophieren. Diese Aussagen gelten für mich übrigens für die gesamte Kunstszene. Wenn ich z. B. Leute vor den Gemälden bekannter oder unbekannter Maler stehen sehe, die darüber rätselraten, was sich der Künstler wohl dabei gedacht hat, dann muß ich stets lächeln. Sie sollten sich stattdessen lieber überlegen, was sie sie selbst beim Betrachten der Werke empfinden und ihrer eigenen Imagination freien Lauf lassen, wenn sie die Bilder auf sich wirken lassen. Schlotes Definition von Philosophie lautet folgendermaßen:

"Philosophie ist Einsicht; diese stellt sich nicht als geschlossene Abhandlung ein. Eher kommt sie daher wie eine auf das Leben verteilte Folge gelegentlicher Gewitter."

Eine treffende Interpretation von Philosophie! Schlotes Aussage „Selbst zu denken, gebiert Zweifel“ ist derartig grundlegend, daß diese nicht abzuwandeln brauche. Das Risiko einzugehen, selbst zu denken, ist daher für Menschen und deren eingefahrene Gewohnheiten sowie die Aufrechterhalter der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Macht gefährlich. Wie heißt doch das bekannte Volkslied: „Die Gedanken sind frei“. Aber nur, wenn man sie auch zuläßt. Die sich daraus ergebenden Zweifel sind unbequem, weil sie am Selbstverständnis und inhalierten Ideologien rütteln. Das ist der Hauptgrund, warum sich viele um das Selbstdenken herumdrücken und sich die Meinung lieber vorkauen oder von anderen servieren lassen.

Wenn ich in meinen Kommentaren auf Schlotes Ausformulierungen eingehe, dann nicht, um sie als Abklatsch wiederzukäuen. Ich vertraue darauf, daß mir dank seiner Anregungen und der von ihm zitierten Autoren originäre Inspirationen einfallen, die die Thematik abrunden und ihr neue Richtungen verleihen.

Anm. zu § 10: Ursprüngliche Akkumulation und menschliche Natur

Es ist müßig, sich den Kopf darüber zerbrechen zu wollen, ob die gesellschaftlichen Bedingungen das Bewußtsein des Individuum prägen oder ob der Einzelmensch in der Summe die Gesellschaft formt. Die Realität ist wohl, daß das eine das andere bedingt, denn die gegenseitigen Rückkoppelungen bestimmen das Gesamtergebnis, das die Normen, Regeln und das Verhalten einer Kultur und Gesellschaft ausmacht. In diesem Zusammenhang erinnere ich an Erich Fromm, der als Sozialpsychologe diese Zusammenhänge vortrefflich analysiert und beschrieben hat.