Ergebnis der neoliberalen Weltordnung:

Die globale soziale Katastrophe

von Sonja Schmid / isw (Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.)

Beim Alternativgipfel führte das isw den Workshop 1 zum Thema durch: G7 und geopolitische Veränderungen – Konsequenzen und Herausforderungen. Im Folgenden der Text des Impuls-Statements von Sonja Schmid.

In den Plena wurde bereits angesprochen, wie die Zurichtung der Welt durch die – vor allem G7 – Staaten – aussieht. OXFAM hat in seiner diesjährigen Studie die Ungleichheit in der Welt untersucht und stellt fest:

„Weltweit hat die soziale Ungleichheit extrem zugenommen. 70 % der Weltbevölkerung leben in Ländern, in denen die Lücke zwischen Arm und Reich in den vergangenen 30 Jahren gewachsen ist. In vielen Staaten eignet sich eine wohlhabende Minderheit einen immer größer werdenden Anteil am Nationaleinkommen an. Mittlerweile besitzen die weltweit 80 reichsten Personen genauso viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – das sind rund 3,5 Milliarden Menschen! Und die Schere klafft immer weiter auseinander.“

In der aktuellen OECD-Sozialstudie heißt es:

„Wir haben einen Wendepunkt erreicht. Noch nie in der Geschichte der OECD war die Ungleichheit so groß wie heute“. Und zwar insbesondere in den reichen Ländern USA und Deutschland.

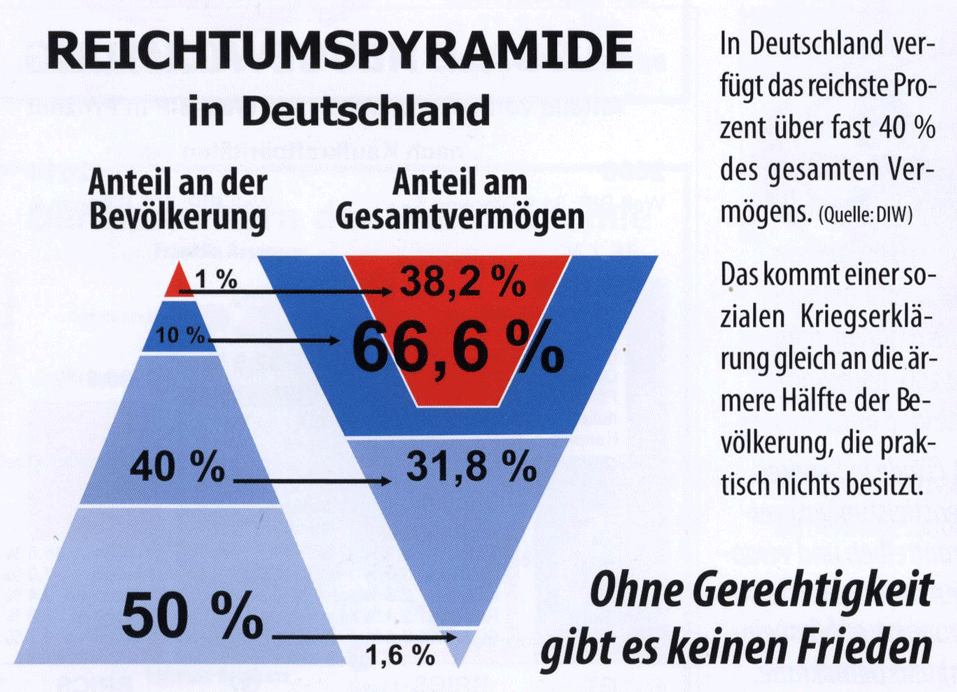

Die soziale Spaltung geht durch die Welt ebenso wie durch die einzelnen Länder – auch die westlichen Industrienationen. Die reichsten zehn Prozent der Welt-Bevölkerung besitzen 50 Prozent der Nettohaushaltsvermögen. Die reichsten zehn Prozent der Deutschen besitzen sogar 60 Prozent der Vermögen. Es hat sich ein privater Reichtum von 53 Billionen US $ in wenigen Händen – knapp 2 Promille der Menschheit angehäuft. Dies ist in verschiedenen Publikationen des isw im Einzelnen nachzulesen. Eine Grafik zum Verdeutlichen am Beispiel unseres Landes:

Der Gegenpol zu diesem enormen Reichtum ist die extreme Armut. Wenn der Papst davon spricht, dass diese Wirtschaft tötet, oder Jean Ziegler sagt: jedes Kind, das verhungert, wird ermordet – dann wird damit das System gut charakterisiert, für das die G7 steht! Im September 2000 – zum Milleniumswechsel – hat die UN in 8 Punkten Entwicklungsziele festgelegt. Sieht man sich die Ergebnisse an, dann kann man nur sagen: total versagt.

- und wichtigstes Ziel: Extreme Armut und Hunger beseitigen. Das konkrete Ziel: Bis 2015 soll die Zahl der Menschen die hungern auf die Hälfte reduziert werden.

- Grundschulausbildung für alle

- Gleichstellung der Geschlechter und politische, wirtschaftliche und soziale Beteilung von Frauen fördern.

- Kindersterblichkeit um zwei Drittel verringern

- Gesundheit von Müttern verbessern

- HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen

- Nachhaltigen Umweltschutz sichern

- Globale Partnerschaft für Entwicklung

Was ist aus diesen Zielen geworden – zu den wichtigsten:

► Zu 1: Extreme Armut und Hunger ausmerzen:

- Eine von 5 Personen in Entwicklungsländern lebt von weniger als 1,25 $/Tag

- 56 % aller Beschäftigten in Entwicklungsländern sind prekär beschäftigt

- Eins von vier Kindern unter 5 Jahren weltweit ist unterentwickelt

- 842 Millionen Menschen, einer von acht, leiden chronischen Hunger

- rund 3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser

► Ziel 2: Universale Grundschulausbildung

- 781 Millionen Erwachsenen und 126 Millionen Jugendlichen fehlt es an Schreibfähigkeiten, davon sind 60 % weiblich.

- Mehr als ein Viertel aller Kinder in Entwicklungsländern schließen die Schule nicht ab.

- Die Hälfte der 58 Millionen Kinder, die keine Schule besuchen, leben in Konflikt-Zonen.

► Zu 3: Gleichheit der Geschlechter:

- Frauen sind durchgängig gegenüber Männern unterbeschäftigt – in Industrieländern ist ihre Unterbeschäftigung doppelt so groß wie die der Männer!

► Zu 7: Nachhaltige Umwelt sichern

Angeblich sind die G 7 für Umweltschutz – auch das eine Lüge.

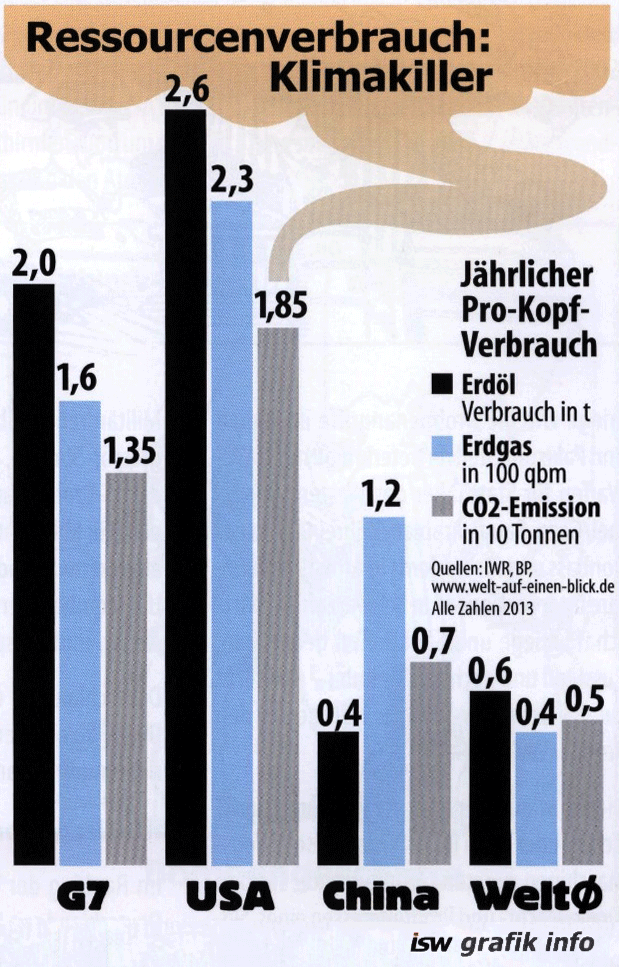

- Seit 1990 sind die globalen CO2-Emissionen um 50 % gestiegen. Das Tempo der Verschmutzung nimmt zu: — von 2000 bis 2011 um 35 %..

► Und das letzte Ziel – Globale Partnerschaft für Entwicklung:

- Die Höhe der Entwicklungshilfe der Industrieländer sollte auf 0,7 % des jeweiligen BIP steigen. Stattdessen ist sie im Durchschnitt auf rund 0,3 % gesunken. Und Deutschland ist dabei ein Musterbeispiel: es bringt es gerade mal auf 0,38 in 2013, während Norwegen bei 1,07 % liegt. Mit 0,19 liegen die USA am unteren Rand der Skala.

Insgesamt würde die Umsetzung der acht Millenniumsziele jährlich zwischen 40 und 60 Milliarden Dollar kosten. Allein die NATO-Staaten geben jährlich 961 Mrd. Dollar für Rüstung aus, also fast zwanzigmal so viel.

Armut hat viele Gesichter, als Beispiel:

Griechenland – hier, zeigt sich das ganze Ausmaß der Unmenschlichkeit des kapitalistischen Systems, wie es von den G7 repräsentiert wird: die totale Verarmung der griechischen Bevölkerung:

- Arbeitslosigkeit von 30 %,

- Jugendarbeitslosigkeit über 60 %

- Senkung der Mindestlöhne, der Renten, des sowieso schon knappen Arbeitslosengeldes.

- Die Gesundheitsversorgung ist praktisch zusammengebrochen.

Jetzt will man auf keinen Fall zulassen, dass sich alternative Regierungen wie Syriza behaupten können. Sie wollen zeigen: Ein Ausbrechen aus der Zwangsjacke „Austerität“ der neoliberalen Vorgaben wird nicht zugelassen!

Eines der dramatischsten Themen ist Armut und Flüchtlinge:

Allein in den ersten Monaten des Jahres 2015 ertranken bisher über 1600 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Toten mehr als verzehnfacht. Die Seegrenze zwischen Nordafrika und Europa ist die mit Abstand tödlichste Grenze der Welt. Von allen weltweiten Todesopfern unter Migrant_innen starben 75 Prozent an der Mittelmeergrenze.

Die Kosten:

der ehemalige Haushalt von Mare Nostrum wird mit etwa 110 Millionen Euro jährlich gerechnet. Nimmt man die Kosten des G7-Gipfels in Elmau [siehe Artikel hier und hier] – die bisher auf rund 350 Mio. geschätzt werden – dann könnte man von diesem Geld mindestens 3 Jahre das Mare-Nostrum-Programm fortführen. Notwendig ist allerdings eine andere Flüchtlingspolitik. Es zeigt sich in allen Regionen der Welt: Das neoliberale kapitalistische System ist für die große Mehrheit der Menschen unbrauchbar – dieses System tötet!

- Warum ist es so schwer, dieses System in Frage zu stellen?

- Was muss passieren, um diese Missstände zu beseitigen – geht das im Rahmen des Kapitalismus?

Über diese Fragen sollten wir diskutieren.

Sonja Schmid

► Mehr Informationen und Fragen zur isw:

isw – Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.

Johann-von-Werth-Straße 3

80639 München

Fon 089 – 13 00 41

Fax 089 – 16 89 415

isw_muenchen@t-online.de

► Infos über Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. :

Im Juni 1990 haben kritische Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen zusammen mit GewerkschafterInnen in München das isw – Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. gegründet. Seitdem haben wir fast zweihundert Studien und Berichte veröffentlicht.

Das isw versteht sich als Wirtschaftsforschungs-Institut, das alternativ zum neoliberalen Mainstream Analysen, Argumente und Fakten für die wissenschaftliche und soziale Auseinandersetzung anbietet. Unsere Themen und Forschungen beziehen sich deshalb in besonderem Maß auf die "Bedürfnisse" von Gewerkschaften und von sozialen, ökologischen und Friedensbewegungen. Unser Anspruch ist, Wissenschaft in verständlicher Form darzustellen und anschaulich aufzubereiten. Deshalb sind isw-Ausarbeitungen auch besonders geeignet für Unterricht und Schulungsarbeit und als Grundlage für Referate und Diskussionen. Die Mehrheit unserer LeserInnen, AbonnentInnen und Förder-Mitglieder sind Menschen, die sich in Bewegungen und Gewerkschaften engagieren.

- Im Zentrum unserer wissenschaftlichen Analysen und Forschungsarbeit stehen Fragen und Probleme der Globalisierung, der Bewegung des transnationalen Kapitals, der Rolle und Wirkungen der Multis und transnationalen Institutionen (IWF, WTO, OECD, G7, etc).

- Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden Verteilungsfragen: Einkommens- und Vermögensverteilung, Interdependenz von privatem / gesellschaftlichem Reichtum und Armut.

- Im Rahmen der Friedensforschung befassen wir uns mit Aspekten der Rüstungsökonomie (z.B. Konzentration in der Rüstungsindustrie), der Militärstrategie und Auswirkungen von Rüstung und Krieg.

- Im ökologischen Bereich konzentrieren wir uns auf Fragen der Energiewirtschaft und -konzerne.

- Schließlich beschäftigen wir uns kontinuierlich mit Untersuchungen zur Entwicklung der Sozialsysteme, der Konjunktur- und zyklischen Entwicklung der Weltwirtschaft.

Auf Veranstaltungen und jährlich stattfindenden isw-Foren werden Erfahrungen ausgetauscht, Gegenstrategien diskutiert und Alternativen erarbeitet. Wir freuen uns über Vorschläge und Anregungen, aber auch über solidarische Kritik.

► Unterstützung

isw braucht Fördermitglieder, Spenden und AbonnentInnen

Das isw kann inzwischen auf 25 Jahre intensiver Publikations-, Vortrags- und Seminararbeit zurückblicken. Ohne die Unterstützung unserer Fördermitglieder, ohne zusätzliche Spenden und ohne AbonnentInnen hätten wir dies nicht schaffen können.

Ein alternatives Projekt wie das isw ist auf aktive Mitarbeit und auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Die materielle Grundlage unserer Arbeit schaffen unsere Leserinnen und Leser. Weder Parteien noch Verbände noch Stiftungen alimentieren uns. Unsere Publikationen finanzieren wir, neben der Selbstausbeutung der Autorinnen und Autoren und der zahlreichen Aktiven im Institut, aus den Beiträgen der rund 1.500 FörderInnen und AbonnentInnen. Jeder Euro, jedes zusätzliche Fördermitglied, jedes zusätzliche Abonnement ist von Bedeutung.

► Bild- u. Grafikquellen:

1. Armenviertel in Bangladesch, die Meschen leben z.T. neben den Eisenbahnschienen. Bangladesch in Südasien grenzt im Süden an den Golf von Bengalen, im Südosten an Myanmar und wird sonst von den indischen Bundesstaaten Meghalaya, Tripura, Westbengalen, Mizoram und Assam umschlossen. Derzeit leben in Bangladesch ca. 158.000 Menschen, viele davon in bitterster Armut. Foto: Abir Abdullah / Asian Development Bank (ADB). Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).

2. "REICHTUMSPYRAMIDE in DEUTSCHLAND". Grafik: isw München.

3. Burundi ist laut Welthunger-Index zur Lage in den letzten 25 Jahren das ärmste Land der Welt. fast 50 % der Bevölkerung hungern. In einem Welthungerindex der Welthungerhilfe steht Burundi an letzter Stelle unter 119 Entwicklungsländern und osteuropäischen Transformationsstaaten. Foto: Feed My Starving Children (FMSC). Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung 2.0 Generic (CC BY 2.0)

4. Oxfam water delivery in Gaza, 31 July 2014. Oxfam teams and local partners are working around the clock to supply water to 70,000 people, but the massive destruction of infrastructure and the ongoing Israeli bombardment means aid workers are increasingly overwhelmed and struggling to meet even basic needs. Foto: Iyad Al Baba/Oxfam. Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

5. Armut auf den Philippinen. Vor der Ankunft der Spanier bestanden die Philippinen aus Barangays (Gemeinden) verschiedener Völker und Stämme, die vielfältig untereinander vernetzt waren. Spanien kolonisierte den größten Teil des Archipels und in 300 Jahren entstand eine Philippinische Mehrheitsidentität. In einigen Gebieten, wie in den Philippinischen Kordilleren mit den Stämmen der Igorot im Norden und den Gebieten der Moro und Lumad im Süden, wurden die Menschen kaum beeinflusst.

Die spanische Kolonialzeit prägte die unter ihrer Kontrolle stehenden Menschen: die erlittene Ausbeutung, das feudale Wirtschaftssystem, später das halbfeudale Hazienda-System, die zentralisierte Regierung, die christlichen und spanischen Einflüsse. Und sie schaffte die Minderheiten: die Menschen, die an der Peripherie der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Veränderungen lebten und ihre indigenen Traditionen bewahrten.

Foto: Feed My Starving Children (FMSC). Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung 2.0 Generic (CC BY 2.0),

6. Ressourcenverbrauch: Klimakiller. Grafik: isw München.

7. NATO - 66 Jahre sind 66 zuviel. Grafikbearbeitung: Wilfried Kahrs / QPress.de

8. Flüchtingssituation: 1.400.000 Vertriebene überquerten internationale Grenzen. Davon erreichten nur 77.000 Asylsuchende Deutschland. Grafik: isw München.

9. Bangladesch in Südasien grenzt im Süden an den Golf von Bengalen, im Südosten an Myanmar und wird sonst von den indischen Bundesstaaten Meghalaya, Tripura, Westbengalen, Mizoram und Assam umschlossen. Derzeit leben in Bangladesch ca. 158.000 Menschen, viele davon in bitterster Armut. Foto: Abir Abdullah / Asian Development Bank (ADB). Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).