Dem Konsumismus trotzen!

Das Abseits als wirtlicher Ort

von Prof. Dr. Marianne Gronemeyer

Die Überschrift, die dieser Vortrag nach einigen Vorüberlegungen gefunden hat, ist womöglich zu kämpferisch geraten für das, was ich sagen will. Das ›trotzige‹ Aufbegehren, zu dem in der ersten Zeile aufgerufen wird, passt nicht recht zu dem ›Abseits‹, das sich in der zweiten als ›wirtlicher Ort‹ empfiehlt. Sie scheinen einander sogar auszuschließen. Ich aber will für das Abseits plädieren. Vielleicht sollte also an der Stelle des Ausrufungszeichens besser ein Fragezeichen stehen.

In seinem Vorwort zu der Aufsatzsammlung „Schulen helfen nicht“ („Celebration of Awareness“), die Ivan Illich 1969 erstmalig publizierte, schreibt der deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm: „Weder diese Aufsätze, noch ihr Verfasser bedürfen einer Einleitung. Wenn trotzdem Ivan Illich mir die Ehre erwiesen hat, mich um eine Einleitung zu bitten, und wenn ich das gern übernommen habe, so scheinen wir dabei beide gedacht zu haben, eine solche Einleitung sei eine Gelegenheit, einer gemeinsamen Haltung und Überzeugung Ausdruck zu geben, obwohl einige unserer Ansichten beträchtlich auseinandergehen. Auch die Auffassung des Verfassers ist heute nicht mehr immer die gleiche wie zu der Zeit, als er im Laufe der Jahre bei verschiedenen Anlässen diese Aufsätze schrieb. Im Kern seiner Einstellung ist er sich jedoch treu geblieben, und in diesem Kern stimmen wir überein.“

Warum beziehe ich mich auf dieses eher entlegene Textstück Erich Fromms und nicht auf eines seiner zentralen großen Werke? Weil sich hier die beiden bedeutendsten Lehrer, denen ich in den siebziger Jahren begegnet bin, gemeinsam zu Wort melden. Ihnen beiden verdanke ich die wichtigsten Anstöße, die mich veranlassten, mich über den Konsumismus zu entsetzen, als über ein Unheil, das in den 70er Jahren nicht erst heraufzog, sondern bereits in vollem Gange war, ohne dass ihm bis dahin viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde.

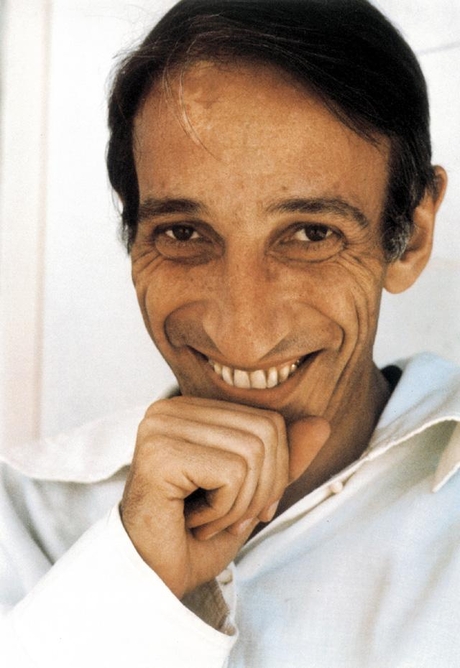

Der Dritte, der sich schon damals in radikaler Konsumkritik übte und sich traute, den Konsumismus als neuen Faschismus zu brandmarken und ihn sogar ›Völkermord‹ zu nennen, war Pier Paolo Pasolini. Er betrauerte das ›Verschwinden der Glühwürmchen‹ und geriet in Zorn über das Verschwinden des selbstbewussten Lächelns des armen Bauernjungen aus dem Friaul. Die verschwundenen Glühwürmchen und das verschwundene Lächeln wurden mir bis heute zu eindringlichen Metaphern für die verwüstende, gleichmacherische Wirkung des Konsumismus. Diese drei Konsumkritiker gingen weit über die damals aufsehenerregenden Warnungen des Club of Rome hinaus. Sie prangerten nicht nur die Maßlosigkeit eines ebenso entfesselten wie völlig beliebigen Konsums an. Ihre Kritik richtete sich vielmehr gegen eine industrielle Gesellschaft, in der sich Produktion und Konsumtion von Waren als einzige Form der Daseinssicherung durchgesetzt hatten und behaupteten.

Der Dritte, der sich schon damals in radikaler Konsumkritik übte und sich traute, den Konsumismus als neuen Faschismus zu brandmarken und ihn sogar ›Völkermord‹ zu nennen, war Pier Paolo Pasolini. Er betrauerte das ›Verschwinden der Glühwürmchen‹ und geriet in Zorn über das Verschwinden des selbstbewussten Lächelns des armen Bauernjungen aus dem Friaul. Die verschwundenen Glühwürmchen und das verschwundene Lächeln wurden mir bis heute zu eindringlichen Metaphern für die verwüstende, gleichmacherische Wirkung des Konsumismus. Diese drei Konsumkritiker gingen weit über die damals aufsehenerregenden Warnungen des Club of Rome hinaus. Sie prangerten nicht nur die Maßlosigkeit eines ebenso entfesselten wie völlig beliebigen Konsums an. Ihre Kritik richtete sich vielmehr gegen eine industrielle Gesellschaft, in der sich Produktion und Konsumtion von Waren als einzige Form der Daseinssicherung durchgesetzt hatten und behaupteten.

Darüber hinaus hat mich aber auch das Eingeständnis „beträchtlicher“ Differenzen, das Erich Fromm macht, beeindruckt. In Abwandlung eines gewichtigen Satzes von Adorno, der in den „Minima moralia“ bekannte, dass die Möglichkeit des Besseren nur durch die Verzweiflung hindurch festgehalten werden könne, könnte man sagen: Nur durch die Anerkenntnis der Differenz und des Nicht-Verstehens hindurch kann die Möglichkeit der Übereinstimmung, des Respekts – den Fromm dem Jüngeren ganz uneingeschränkt zollt – ja, der Freundschaft bestehen.

Sie, lieber Herr Funk, [Erg. Anm. ADMIN H.S: Dr. Rainer Funk ist Psychoanalytiker und der Nachlassverwalter von Erich Fromm.) haben mir vor ein paar Jahren eine Serie von Fotoabzügen geschenkt, auf denen die beiden großen Denker kurz vor Erich Fromms 80. Geburtstag die Köpfe zusammenstecken. Und da zeigt sich, wie viele Nuancen der Übereinstimmung sie trotz des Dissenses, auf den Fromm anspielt, zu intonieren verstanden und wieviel Freude sie an- und miteinander hatten.

Was nun den Dissens angeht, der für die Freundschaft beider sicher ebenso unverzichtbar war wie die „Übereinstimmung im Kern“, so bleibt er in dem Vorwort unausgesprochen. Fromm beschränkt sich darauf, das Einverständnis zu benennen, das er in einem „radikalen Humanismus“ findet. Dabei geht es letztlich um die brennende Frage, wie in einer vom Konsumismus durchherrschten Welt und trotz der unentrinnbaren Verstrickung in sie, eine Haltung gefunden werden kann, die es erlaubt, Nicht-Einverstandenheit aufrecht zu erhalten und zu bekunden, also inmitten des Konsumismus Distanz zu ihm zu wahren.

Nun will ich aber doch den Dissens, den Fromm so nobel beschweigt, nicht auf sich beruhen lassen. Nicht aus Neugier oder Indiskretion, sondern weil ich glaube, dass gerade an der Unterschiedenheit der Ansichten beider das Weiterdenken Nahrung findet. Verstehen Sie mich richtig: Wenn ich vom Weiterdenken spreche, dann meine ich nicht einen Denkfortschritt, der die Vordenker überbietet, sondern ein Nach-Sinnen, eine Legierung des von ihnen Ererbten mit den eigenen Erfahrungen, die zugleich das Erbe bewahrt und durch Aneignung verwandelt.

Nun will ich aber doch den Dissens, den Fromm so nobel beschweigt, nicht auf sich beruhen lassen. Nicht aus Neugier oder Indiskretion, sondern weil ich glaube, dass gerade an der Unterschiedenheit der Ansichten beider das Weiterdenken Nahrung findet. Verstehen Sie mich richtig: Wenn ich vom Weiterdenken spreche, dann meine ich nicht einen Denkfortschritt, der die Vordenker überbietet, sondern ein Nach-Sinnen, eine Legierung des von ihnen Ererbten mit den eigenen Erfahrungen, die zugleich das Erbe bewahrt und durch Aneignung verwandelt.

Der wundeste Punkt in ihrem Dissens wird vielleicht berührt durch Ivan Illichs (s. Foto) dezidiertes Misstrauen gegenüber der Psychoanalyse. Er sagt: „Die psychoanalytische Annahme, dass ich Dir helfen kann, Dich selber viel besser zu verstehen, als du es im Moment tust, färbt unweigerlich (...) ab auf die meisten unserer Beziehungen. Eine der Neuerungen, die von IHM kommen, der sagt, ich komme, um alles neu zu machen, ist es gerade, in der Begegnung mit dem anderen willens zu sein, ihn für das zu nehmen, was er mir über sich selbst erzählt, da ich nur auf diese Weise durch ihn überrascht werden kann...“

Es geht also darum, sich dem Anderen gegenüber jedes Vorwegwissen oder Bescheidwissen zu versagen, und das, was mir der Andere von sich offenbart, als sein Geschenk an mich anzunehmen, ohne mich ihm mit meinem Verstehen zu nähern und ohne ihn zu seinem Besten beeinflussen zu wollen. Wir hätten uns „von der pädagogischen (und psychologischen) Hybris zu befreien – von unserem Glauben, wir könnten tun, was Gott nicht kann, nämlich andere zu ihrem Heil zu manipulieren.“ Und David Caley, der die letzten veröffentlichten Gespräche mit Ivan Illich führte, kommentiert: „Die Fähigkeit, sich überraschen zu lassen, die spontane und nicht vorauswissende Hinwendung zum anderen ist die Essenz der Freiheit, die Illich im Neuen Testament findet.“

Erich Fromm beschreitet einen anderen Weg. Er geht davon aus, dass nur ein fundamentaler Wandel der menschlichen Charakterstruktur, das heißt ein Zurückdrängen der Haben- zugunsten der Seinsorientierung, (uns) vor einer psychologischen und ökonomischen Katastrophe retten kann. Er fragt, ob tiefgreifende charakterologische Veränderungen möglich sind, bejaht diese Frage und nennt folgende Bedingungen:

- „Wir leiden und sind uns dessen bewußt.

- Wir haben die Ursache unseres Unbehagens erkannt.

- Wir sehen eine Möglichkeit unser Unbehagen zu überwinden.

- Wir sehen ein, dass wir uns bestimmte Verhaltensnormen zu eigen machen und unsere gegenwärtige Lebenspraxis ändern müssen, um unser Unbehagen zu überwinden.“

Die Differenz ist, wie Fromm selbst sagt, „beträchtlich“. Folgerichtig schreibt Fromm sein Buch „Haben oder Sein“ über „Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft“, während Ivan Illich seine Aufmerksamkeit nicht den seelischen Befindlichkeiten der Menschen, sondern der Art und Beschaffenheit und Wirksamkeit ihrer Werkzeuge zuwendet. „Tools for conviviality“ lautet der Originaltitel des Buches, das ungefähr zeitgleich mit „Haben oder Sein“ erscheint, im Deutschen viel weniger prägnant: „Selbstbegrenzung“.

Die Differenz ist, wie Fromm selbst sagt, „beträchtlich“. Folgerichtig schreibt Fromm sein Buch „Haben oder Sein“ über „Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft“, während Ivan Illich seine Aufmerksamkeit nicht den seelischen Befindlichkeiten der Menschen, sondern der Art und Beschaffenheit und Wirksamkeit ihrer Werkzeuge zuwendet. „Tools for conviviality“ lautet der Originaltitel des Buches, das ungefähr zeitgleich mit „Haben oder Sein“ erscheint, im Deutschen viel weniger prägnant: „Selbstbegrenzung“.  Pointiert könnte man sagen, Fromm erklärt den Konsumismus aus fehlgeleiteten Bedürfnissen, während Illich die Bedürfnisse, genauer die Bedürftigkeit aus dem Konsumismus erklärt. Folgt man Illich, so ist die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Bedürfnissen mindestens unzureichend. Wahre Bedürfnisse gibt es nicht. Wer bedürftig ist, steht immer unter der Knute dessen, der die Befriedigungsmittel verwaltet und anderen vorzuenthalten vermag. Bedürfnisse schaffen ein Gewährungsverhältnis und machen aus daseinsmächtigen kriegende Menschen, die alles, was sie zum Leben brauchen, kriegen müssen und deshalb einander bekriegen müssen, um von den knapp gehaltenen Ressourcen etwas abzukriegen. Bedürftige können darüber hinaus nur wollen, was sie wollen sollen. Es steckt unüberhörbar das Wort ›dürfen‹ im Bedürfnis.

Pointiert könnte man sagen, Fromm erklärt den Konsumismus aus fehlgeleiteten Bedürfnissen, während Illich die Bedürfnisse, genauer die Bedürftigkeit aus dem Konsumismus erklärt. Folgt man Illich, so ist die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Bedürfnissen mindestens unzureichend. Wahre Bedürfnisse gibt es nicht. Wer bedürftig ist, steht immer unter der Knute dessen, der die Befriedigungsmittel verwaltet und anderen vorzuenthalten vermag. Bedürfnisse schaffen ein Gewährungsverhältnis und machen aus daseinsmächtigen kriegende Menschen, die alles, was sie zum Leben brauchen, kriegen müssen und deshalb einander bekriegen müssen, um von den knapp gehaltenen Ressourcen etwas abzukriegen. Bedürftige können darüber hinaus nur wollen, was sie wollen sollen. Es steckt unüberhörbar das Wort ›dürfen‹ im Bedürfnis. In späteren Jahren hat er sich jedoch grundlegend korrigiert. Er erkannte, dass das Zeitalter der Werkzeuge längst von Zeitalter der Systeme abgelöst worden war, dass nicht mehr wir die Werkzeuge, die wir geschaffen haben, hantieren und dirigieren, sondern dass wir als Verfahrens- und Programmkomponenten im System fungieren und funktionieren. Und entsprechend kommt er zu dem Schluss, dass es gar nicht mehr darum geht, die Bedürfnisse zu bekämpfen, denn längst werden die gesellschaftlichen Realitäten nicht mehr an industriell hergestellten Bedürfnissen orientiert, sondern an Systemerfordernissen. Verglichen damit repräsentiert das Zeitalter der Bedürfnisse, in dem ja immerhin die Person als Träger der Bedürfnisse noch eine Rolle spielte, einen geradezu harmlosen Grad der Entfremdung.

Globalisierung sei vor allem „Monokultur im Denken“, sagt Vandana Shiva. Fast ist es noch zu freundlich diesem Denken überhaupt den Begriff der ›Kultur‹ zu gönnen, und sei es den der Monokultur, von der wir nichts Gutes erwarten.

Globalisierung sei vor allem „Monokultur im Denken“, sagt Vandana Shiva. Fast ist es noch zu freundlich diesem Denken überhaupt den Begriff der ›Kultur‹ zu gönnen, und sei es den der Monokultur, von der wir nichts Gutes erwarten.Tatsächlich haben wir es dabei mit schierer Unkultur zu tun: Das monokulturelle Denken kreist um nichts als Müll. Es ist vom Müll wie behext und besessen. Wer heute den modernen Konsumismus analysieren will, muss vom Müll reden und zwar nicht von dem in die geordneten Bahnen der Müll›entsorgung‹ und Müllverwertung gelenkten, gewinnträchtigen Müll. Auch nicht von den schwimmenden Inseln aus Plastikunrat, die, immer mächtiger werdend, auf den Ozeanen treiben; nicht von dem nach Millionen Tonnen rechnenden Kohlendioxid- Ausstoß, der das Klima kollabieren lässt, nicht von den Giftstoffen, die im Boden lagern und das Wasser verseuchen, und nicht von dem gänzlich unverwüstlichen atomaren Müll, der gar nicht zum Verschwinden gebracht werden kann. All das ist äußerst besorgniserregend, aber hier nicht mein Gegenstand.

Der Müll, über den ich sprechen will, ist nicht die in Kauf genommene schädliche Nebenwirkung industrieller Produktion, sondern deren Hauptzweck.

Man kann von nahezu allen Industrieprodukten, die fabriziert werden unter der Vorgabe, dass Ware und Wachstum sein müssen, sagen, dass ihr eigentlicher Daseinszweck darin besteht, Müll zu sein. Sie werden hergestellt, so fordert es die Wachstumslogik, nicht um ihrer Brauchbarkeit u. Tauglichkeit willen, sondern um ihrer möglichst schnellen Unbrauchbarkeit und Untauglichkeit willen.

Wenn der Wert eines beliebigen Gegenstands darin besteht, brandneu zu sein, der letzte Schrei, die Überbietung alles bisher Dagewesenen, dann ist er in demselben Moment, in dem er auf den Plan tritt, bereits im freien Wertverfall begriffen, denn er ist ja nur die Vorstufe des neueren Neuesten, das ihm folgt. Er trägt den Makel des Überholten und Defizienten bereits in sich, bevor er zum Zuge kommen kann. Wir leben also in einer Gesellschaft, die sich der Produktion von Müll verschrieben hat, die ihre bis zum Rasen gesteigerte Dynamik dem Müll verdankt, die ihre besten Kräfte dem Müll widmet und für die die Vermüllung konstitutiv ist. In unseren allergeordnetsten Verhältnissen sind wir Müllbewohner, denn wir wohnen inmitten von Dingen, Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die kaum, dass das Licht der Welt sie gesehen hat, schon zum alten Eisen gehören.

Wenn der Wert eines beliebigen Gegenstands darin besteht, brandneu zu sein, der letzte Schrei, die Überbietung alles bisher Dagewesenen, dann ist er in demselben Moment, in dem er auf den Plan tritt, bereits im freien Wertverfall begriffen, denn er ist ja nur die Vorstufe des neueren Neuesten, das ihm folgt. Er trägt den Makel des Überholten und Defizienten bereits in sich, bevor er zum Zuge kommen kann. Wir leben also in einer Gesellschaft, die sich der Produktion von Müll verschrieben hat, die ihre bis zum Rasen gesteigerte Dynamik dem Müll verdankt, die ihre besten Kräfte dem Müll widmet und für die die Vermüllung konstitutiv ist. In unseren allergeordnetsten Verhältnissen sind wir Müllbewohner, denn wir wohnen inmitten von Dingen, Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die kaum, dass das Licht der Welt sie gesehen hat, schon zum alten Eisen gehören.

Der modernste Müll ist demnach nicht der, der auf Deponien lagert, sondern der, der in den Regalen der Kaufhäuser und in den Werbebroschüren der Dienstleistungsindustrie feilgeboten wird, als Müll unkenntlich und deshalb durchaus Objekt der Begierde.

„Abfall ist das finstere, schändliche Geheimnis jeglicher Produktion. Es soll vorzugsweise ein Geheimnis bleiben“, schreibt Zygmunt Bauman. [Foto unten] Selbstverständlich ist der real existierende Müll kein Geheimnis; er macht sich sogar drastisch bemerkbar: er stinkt, ist hässlich, ekelerregend, er stört. Er muss weg.

Und so ist man dann auf das ›ressourcenschonende‹ Verfahren des Recycling verfallen. Aber in Wahrheit dient das Recycling dazu, das „finstere, schändliche Geheimnis der Produktion“ zu hüten. Damit etwas recycelt werden kann, muss es ja zuvor aus einem Zyklus herausgeschleudert worden oder daraus ausgebrochen sein. Es trägt die Spuren der Verwüstung bereits in sich. Mehr noch: Recycling ist seinerseits nur eine Etappe in der Produktion weiteren industriellen Mülls, die denselben Gesetzen folgt wie die Produktion selbst: den Gesetzen der Überproduktion und des zerstörerischen Wachstums, der Ersetzung aller Tätigkeit durch Waren, der Verwandlung der Welt in eine globale Deponie im Kampf gegen Langlebigkeit, Brauchbarkeit und Konvivialität.

Und so ist man dann auf das ›ressourcenschonende‹ Verfahren des Recycling verfallen. Aber in Wahrheit dient das Recycling dazu, das „finstere, schändliche Geheimnis der Produktion“ zu hüten. Damit etwas recycelt werden kann, muss es ja zuvor aus einem Zyklus herausgeschleudert worden oder daraus ausgebrochen sein. Es trägt die Spuren der Verwüstung bereits in sich. Mehr noch: Recycling ist seinerseits nur eine Etappe in der Produktion weiteren industriellen Mülls, die denselben Gesetzen folgt wie die Produktion selbst: den Gesetzen der Überproduktion und des zerstörerischen Wachstums, der Ersetzung aller Tätigkeit durch Waren, der Verwandlung der Welt in eine globale Deponie im Kampf gegen Langlebigkeit, Brauchbarkeit und Konvivialität.Ist es nicht unsinnig, meine Entscheidung auf ein Wissen zu gründen, das morgen überholt sein wird. Ist es nicht verrückt, Zeit und Kraft in eine Bildung zu investieren, die morgen karrierehinderlich ist? Ist es nicht unverantwortlich, heute an etwas zu glauben, das morgen als schierer Aberglaube entlarvt sein wird. Jede ergriffene Chance ist eine Niederlage, jede getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung für Müll. Sie verwandelt eine Verheißung in eine Verfehlung und Enttäuschung.

Es gibt immer mehr Dinge, die nicht vergehen können. Müll ist ›unverweslich‹. Aber noch beharrlicher als der Müll selbst ist die Monokultur der Müllgesinnung.

Monokulturen und Monopole bedingen sich gegenseitig. Es sind mächtige Monopole, die dafür Sorge tragen, dass das schändliche Geheimnis der Wachstumsgesellschaft – dass sie nämlich Müll produziert und konsumiert – nicht ruchbar wird und dass das „Weiter-So“ seinen ungehinderten Lauf nimmt. Es sind jene treibenden Kräfte, die den Fortschritt garantieren: die Naturwissenschaft, die Ökonomie, die Technik und die Bürokratie.

Monokulturen und Monopole bedingen sich gegenseitig. Es sind mächtige Monopole, die dafür Sorge tragen, dass das schändliche Geheimnis der Wachstumsgesellschaft – dass sie nämlich Müll produziert und konsumiert – nicht ruchbar wird und dass das „Weiter-So“ seinen ungehinderten Lauf nimmt. Es sind jene treibenden Kräfte, die den Fortschritt garantieren: die Naturwissenschaft, die Ökonomie, die Technik und die Bürokratie.Es ist im Gegenteil doch aller Mühen wert, die Natur zu erforschen, die Vorräte zu bewirtschaften, die Arbeit zu erleichtern und das Gemeinwesen zu ordnen. Und dennoch bilden die glorreichen Vier eine unheilige Allianz, die wie einst ihre archaischen Vorgänger einen großen Teil der heute lebenden Menschen mit Hunger, Krieg, Krankheit und Tod bedrohen. Ihre zerstörerischen Kräfte entfalten sie erst dadurch, dass sie in ihrem jeweiligen Geltungsbereich eine Monopolstellung behaupten. Die Naturwissenschaft beansprucht das Monopol der Weltdeutung, die Ökonomie das der Weltverteilung, die Technik das der Weltgestaltung und schließlich die Bürokratie das Monopol, die Welt zu regeln. Zusammengeschlossen und miteinander vernetzt bilden sie eine Supermacht, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft weitgehend durchgesetzt hat. Sie tendiert dazu, sich alles anzuverwandeln und alles in sich einzuschließen. Sie duldet keine anderen Götter neben sich.

Erst dadurch allerdings, dass die Monopole zu einem umfassenden System zusammenwachsen, werden ihre Forderungen zu Diktaten, deren Logik so zwingend ist, dass sie gegen nahezu jeden Widerstand immun sind; ja mehr noch: dass sie den Widerstand im Keim ersticken; oder noch genauer: dass der Gedanke, man könnte ihnen widerstehen sollen, verrückt, abwegig oder närrisch erscheint: Sobald sich die Naturwissenschaft mit der Technik liiert, gibt sie jede Zurückhaltung und Selbstbeschränkung auf. Sie begnügt sich nun nicht mehr damit, alleingültig über die Welt Bescheid zu wissen, sondern will maßgeblich daran mitwirken, die Welt zu verändern.

Erst dadurch allerdings, dass die Monopole zu einem umfassenden System zusammenwachsen, werden ihre Forderungen zu Diktaten, deren Logik so zwingend ist, dass sie gegen nahezu jeden Widerstand immun sind; ja mehr noch: dass sie den Widerstand im Keim ersticken; oder noch genauer: dass der Gedanke, man könnte ihnen widerstehen sollen, verrückt, abwegig oder närrisch erscheint: Sobald sich die Naturwissenschaft mit der Technik liiert, gibt sie jede Zurückhaltung und Selbstbeschränkung auf. Sie begnügt sich nun nicht mehr damit, alleingültig über die Welt Bescheid zu wissen, sondern will maßgeblich daran mitwirken, die Welt zu verändern.Die Ökonomie, die das Duo komplettiert, steuert den Gesichtspunkt der Profitabilität bei. Sie will die Welt verwerten und macht aus der wissenschaftlich-technischen Maschine eine Geldmaschine. Die bürokratische Gleichschaltung aller Machenschaften schließlich erzeugt jene unwiderstehlichen Sachzwänge, gegen die aufzubegehren so nutzlos ist, wie den Mond anzubellen.

Die Betreiber des laufenden Irrsinns sind übermächtig. Woher könnten angesichts dieser Übermacht Impulse zum Aufhören kommen?

Mit dem ›Aufhören‹ hat es in der deutschen Sprache eine eigentümliche Bewandtnis. Dasselbe Wort steht für zwei scheinbar ganz verschiedene Tätigkeiten. Gewöhnlich benutzen wir das Verb ›aufhören‹ in der Bedeutung von beenden, Schluss machen, finire. Aber auf-hören meint auch ›auf etwas hören‹, aufhorchen, audire. Das mag uns verwirren. Das ›Aufhören‹ (finire) scheint kraftvollere, entschlossenere, aktivere Maßnahmen zu erfordern, als unsere Ohren sie zuwege bringen, die nur etwas empfangen, aber nichts machen können.

Die Ohren erscheinen uns vielleicht als die schwächsten Sinnesorgane und doch haben unsere sprachschöpferischen Ahnen gerade ihnen das Aufhören-Können anvertraut. Wenn wir uns aber die Gebärde des Auf-Hörens, des Lauschens vergegenwärtigen, dann erfordert sie tatsächlich ein Innehalten. Wer lauscht, bleibt wie angewurzelt stehen, ist wie vom Blitz getroffen. Er ist, alle Geschäftigkeit unterbrechend, ganz Ohr. In der deutschen Sprache können wir also, ohne tautologisch zu sein, sagen: Um aufhören zu können, muss man auf-hören. Wenn wir diesem Satz trauen, dann käme es nicht darauf an, es besser zu machen, sondern darauf, es besser zu lassen, es bleiben zu lassen.

Um aufhören zu können, ist nicht die Kunst des Bewirkens immer weiter zu raffinieren, sondern die Kunst des Unterlassens zu üben, denn das Auf-Hören ist an sich bereits eine Unterbrechung der Gewalt.

Worauf müssten wir also hören, um aufhören zu können? Auf das, womit aufzuhören wäre. In unserem Fall: auf Müll. Und was würden wir zu hören kriegen, wenn wir auf den Müll hören? Wir würden hören, dass Müll nicht sättigt, nicht nährt und nicht zufriedenstellt. Auf diese deprimierende Botschaft gibt es zwei mögliche Reaktionen. Die eine ist die sattsam bekannte. Wenn das, was die Industriegesellschaft als ihren Reichtum hervorbringt, ein Fehlschlag ist, dann muss man eben die Produkte verbessern, optimieren und raffinieren, also Besseres vom Gleichen produzieren, nach dem Grundsatz: „Wir irren uns empor“. Die andere ist radikal: Wenn das, was die Industriegesellschaft produziert, Müll ist, dann ist es der Mühe nicht wert; dann kann man es nicht brauchen, man braucht es aber dann auch nicht mehr. Der Müll wird entzaubert und diese Entzauberung entlässt uns in eine unerhörte Freiheit, die Freiheit, etwas nicht zu gebrauchen.

2. der Erkenntnis stellen, dass das Kartell der großen Vier jeden Versuch, ihm etwas entgegenzusetzen, das nicht aus seinem Geist ist, mit unerbittlicher Strenge und freundlichem Gesicht durch Integration unschädlich macht. Die heute korrekte politische Forderung in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen lautet ›Integration‹, im soziologischen Uniquak: Inklusion. Was für eine willfährige Zuarbeit für ein alles verschlingendes, gefräßiges System! Ich plädiere für eine andere Bewegungsrichtung: Desintegration oder genauer noch Desertion.

2. der Erkenntnis stellen, dass das Kartell der großen Vier jeden Versuch, ihm etwas entgegenzusetzen, das nicht aus seinem Geist ist, mit unerbittlicher Strenge und freundlichem Gesicht durch Integration unschädlich macht. Die heute korrekte politische Forderung in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen lautet ›Integration‹, im soziologischen Uniquak: Inklusion. Was für eine willfährige Zuarbeit für ein alles verschlingendes, gefräßiges System! Ich plädiere für eine andere Bewegungsrichtung: Desintegration oder genauer noch Desertion.Fürsorge ist wichtiger als Vorsorge. Kooperation und Teilen sind existenznotwendig, ebenso wie das Zusammenspiel verschiedenster Könnerschaften und Talente.

Das, was das Abseits aus dem Blickwinkel derer, die um Integration kämpfen, bedrohlich macht, erscheint den Systemdeserteuren gerade als das Rettende. Ihre Nicht- Zugehörigkeit verheißt ihnen ein Stück Freiheit, Ohn-Macht – jene Haltung, die nichts begehrt von dem, was die Macht verwaltet, am allerwenigsten die Macht selbst – gilt ihnen als radikale Form des Widerstandes. Sie fordern ein Recht auf Armut inmitten einer vom Immer-Mehr gepeitschten Gesellschaft. Zeit ist im Abseits nicht Geld, sondern Zeit. Und Arbeit ist nicht Lohnknechtschaft sondern Eigenarbeit.

- Man muss – erstens – strikt darauf achten, nicht zu „vertrotteln“. Das ist gar nicht so einfach, denn „du wirst sehen, in zwanzig Jahren haben sie uns alle so weit verblödet, dass wir nur noch Knöpfe drücken können (…) und zu blöd zum Kartoffelschälen wären und nicht einmal mehr einen Knopf würden annähen können.“

- Man muss – zweitens – eine Art Sperrmüllgesinnung ausbilden, gute Dinge, solche die brauchbar, haltbar, nicht elektronisch verseucht und keine Energiefresser sind, bewahren und sich in ihrem Gebrauch üben: „Er konnte an keinem Sperrmüll vorbei, ohne nachzusehen, ob etwas drin wäre, ein Werkzeug, ein Hobel, ein Ersatzteil, eine angebrochene Rolle doppelseitiges Klebeband (...) irgendwann würde er es bestimmt brauchen können.“

- Man muss – drittens – den Kindern behilflich sein, nicht zu verblöden, indem man sie am Ernst des Lebens teilhaben lässt, statt sie in den Schonraum einer verschulten Kindheit abzuschieben.

- Und – viertens – muss man sich von Menschen in dem, was man kann, beanspruchen lassen und sie im Gegenzug seinerseits beanspruchen: Verschiedene Vermögen verschiedener Menschen sind zu gegenseitigem und gemeinschaftlichen Nutzen in Umlauf zu bringen. Lauter Attitüden, die nicht sehr populär sind in modernen Lebenszuschnitten und eben deshalb konstitutiv für die Kultur des Abseits. Und für diese Kultur des Abseits lässt sich wiederum viel lernen von dem, was Erich Fromm die „Orientierung am Sein“ genannt hat.

Marianne Gronemeyer

Quelle: Vortrag anläßlich der Herbsttagung 2012 der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft in Hofgeismar. Vortrag dem Printmagazin Fromm-Forum 17/2013 der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft entnommen.

► Bild- und Grafikquellen:

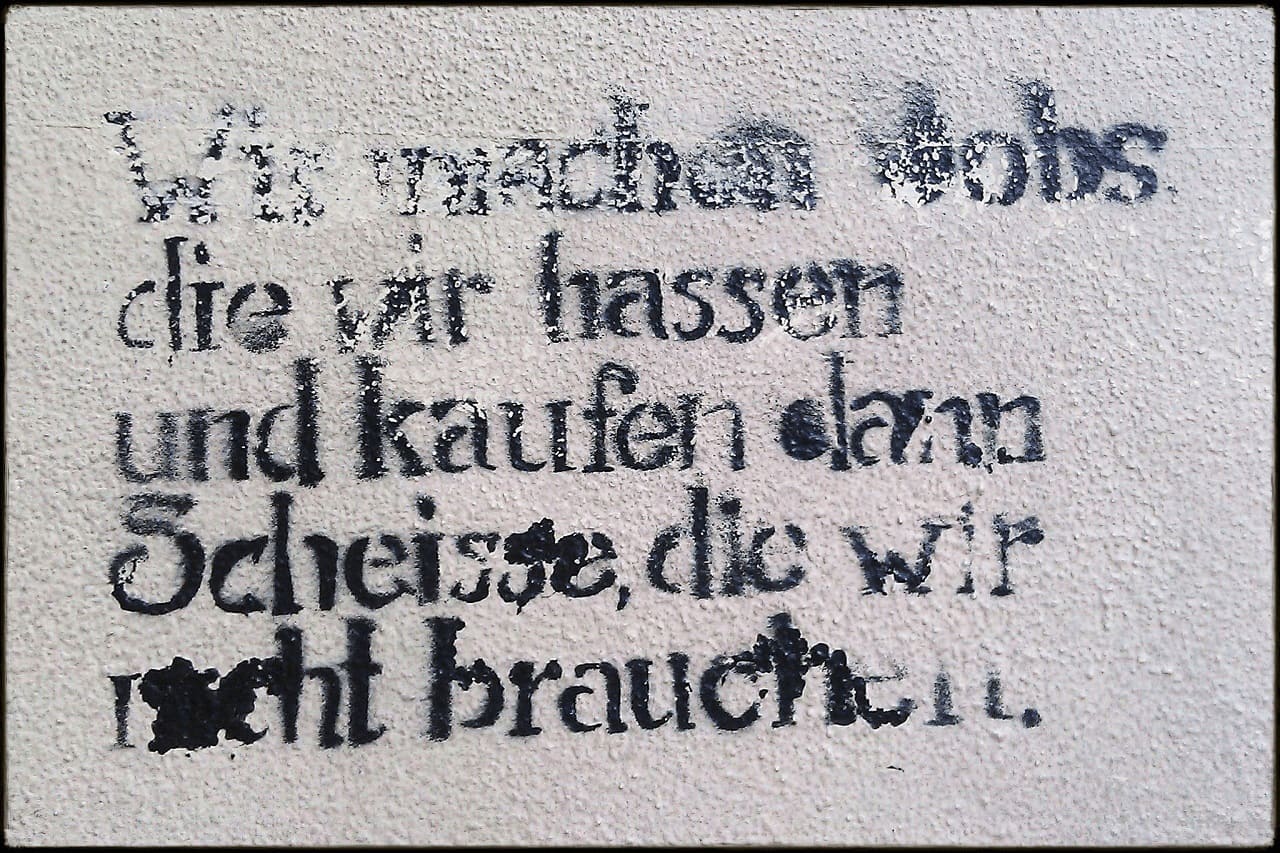

1. Wandgraffito: "Wir machen Jobs die wir hassen und kaufen dann Scheisse, die wir nicht brauchen." Foto: Flickr-user redhope. Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0).

2. Pier Paolo Pasolini (* 5. März 1922 in Bologna; † 2. November 1975 in Ostia) war ein italienischer Filmregisseur, Dichter und Publizist. In seinem umfangreichen publizistischen Werk analysierte und problematisierte Pier Paolo Pasolini den Niedergang der sozialen und politischen Strukturen und Institutionen, wie er ihn in der italienischen Gesellschaft der sechziger und siebziger Jahre beobachten konnte. Hauptmerkmal dieses Verfallsprozesses sei das Verschwinden der Kultur des Volkes als Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts und das davon induzierte Fehlen von Werten und Inhalten des menschlichen Zusammenlebens.

Auslöser und tragende Kraft dieses Prozesses sei eine neue Form von Faschismus, die – anders als der Faschismus der Vorkriegszeit – von den Individuen verinnerlicht werde und in der Auslöschung des Andersseins und der kulturellen Differenzen seinen Sinn finde. Seine Erscheinungsformen sind für ihn die konformistische Anpassung an das Entwicklungsmodell des neuen Kapitalismus und das Auftreten des entsprechenden kleinbürgerlichen Menschentypus als einziges nachahmenswertes Modell. Dieser Faschismus sei ein Phänomen, das alle Teile der Gesellschaft durchdringe: davon ausgespart bleibe weder die 68er-Generation noch das Subproletariat des Landes und der Großstädte. Am 2. November 1975 wurde Pasolini in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen ermordet. Mehr Infos b. Wikipedia.

Foto: Flickr-user small oranges. Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung 2.0 Generic (CC BY 2.0).

3. Ivan Illich. Foto/Quelle: Braulio Miguel Eduardo > http://www.ivanillich.org.mx/ .

4. Buchcover "Selbstbegrenzung - Eine politische Kritik der Technik" von Ivan Illich. In seinem erstmalig 1975 erschienen und jetzt um zwei Beiträge erweiterten Buch fordert Ivan Illich eine Begrenzung des Wachstums nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern vor allem mit dem Ziel, den Menschen wieder zu einem autonomen Wesen werden zu lassen. Illich formulierte hier nicht nur erste Elemente einer allgemeinen Theorie der Industrialisierung, sondern legte zudem eine radikale Kritik der Institutionen und der Expertenzünfte vor.

Verlag C.H.Beck. 2. Auflage 2012. 175 S.: Paperback. ISBN 978-3-406-63172-6.

5. Buchcover "Haben oder Sein: Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft" von Erich Fromm. Überarbeitet von Rainer Funk. Verlag dtv. 42. Auflage 2015, 272 Seiten, ISBN 978-3-423-34234-6. Klappentext: 1976, vier Jahre vor seinem Tod, erschien mit ›Haben oder Sein‹ das neben der ›Kunst des Liebens‹ berühmteste und bedeutendste Buch Erich Fromms, in dem er Gedankengänge früherer Werke bewusst anschaulich und prägnant resümiert. In seiner Darstellung steht die Existenzweise des Habens für die Übel der gegenwärtigen Zivilisation, die des Seins aber für die Möglichkeit eines erfüllten, nicht entfremdeten Lebens. Der Mensch, der nicht mehr vom Haben, sondern vom Sein bestimmt wird, kommt zu sich selbst, entfaltet eine innere Aktivität, die nicht mit purer Geschäftigkeit zu verwechseln ist, und kann seine menschlichen Fähigkeiten produktiv einsetzen. > zur Buchvorstellung.

6. Vandana Shiva, aufg. 2014 während des Special hearing "Russell Tribunal of Palestine" in Brüssel. Shiva (* 5. November 1952 in Dehradun) ist eine indische Wissenschaftlerin und soziale Aktivistin. Für ihr Engagement in den Bereichen Umweltschutz, biologische Vielfalt, Frauenrechte und Nachhaltigkeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ihr wurde 1993 der Right Livelihood Award – inoffiziell auch alternativer Nobelpreis genannt – verliehen, weil sie die Themen Frauen und Ökologie in den Mittelpunkt des Diskurses um moderne Entwicklungspolitik gestellt hat. Sie ist unter anderem Mitglied des Club of Rome und der Internationalen Organisation für eine Partizipatorische Gesellschaft (IOPS). Mehr Infos bei Wikipedia.

Foto: GUE/NGL. Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).

7. Erich Fromm 1974. Erich Fromm (* 23. März 1900 in Frankfurt / M.- † 18. März 1980 in Muralto, Tessin) ist als einer der bedeutendsten Humanisten und Analytiker des 20. Jahrhunderts bekannt. Als Psychoanalytiker, Sozialpsychologe und Gesellschaftskritiker schrieb er mit großer Leidenschaft beeindruckende Werke, welche bis heute absolut nichts an Aktualität eingebüßt haben – ganz im Gegenteil!

Fromm war ein weiser Vordenker und Visionär mit geradezu verblüffenden Fähigkeiten, die Entwicklung der Gesellschaft so genau vorhersagen zu können, daß man sich heute – Jahrzehnte nach den Veröffentlichungen – geradezu ertappt fühlt und in einen vorgehaltenen Spiegel blickt.

Photograph: Müller-May. © Deutsche Verlags-Anstalt. Dank an Dr. Rainer Funk für die Freigabe zur VÖ im KN.

8. Zygmunt Bauman beim Forumlitfest 2013. Bauman (geboren am 19. November 1925 in Posen, Polen) ist ein polnisch-britischer Soziologe und Philosoph. Urheber: Forumlitfest. Quelle: Wikimedia Commons (Bildausschnitt). Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ lizenziert.

9. MonsantoD-Grafik: Wilfried Kahrs / QPress.de. Monsanto - Die subversiven Machenschaften der Gentechniker > weiterlesen.

10. Transparent "Gentec-Konzerne + Wissenschaft + Politik u. Verwaltung = organisierte Unverantwortlichkeit." Foto: Marie-Luise Volk, Gamlen > esgehtanders.de .

11. Buchcover "Leben als Konsum" von Zygmunt Bauman, Verlag Hamburger Edition, ISBN 978-3-86854-211-0. Erschienen September 2009

»Ich shoppe, also bin ich …« – so fasst Zygmunt Bauman den Wandel unserer Gesellschaft zusammen, die sich von einer Gesellschaft der Produzenten in eine Gesellschaft der Konsumenten transformiert. In dieser neuen Verbrauchergesellschaft werden die Individuen selbst zur Ware, sie müssen sich auf dem Markt als Konsumgut bewerben und verkaufen. Sie sind zugleich Konsument, aber auch Handelsartikel und Vermarkter, Ware und Verkäufer. Der Wandel, den Zygmunt Bauman im Blick hat, beruht auf der Verschiebung der Dominanz von der Produktion zur Konsumtion und einer daraus folgenden Neudefinition der Menschen.

Zygmunt Bauman untersucht die Auswirkungen der vom Konsum bestimmten Haltungen und Verhaltensmuster auf verschiedene, scheinbar nicht miteinander verbundene Aspekte des sozialen Lebens: auf Politik und Demokratie, soziale Spaltungen und Schichtungen, auf Gemeinschaften und Partnerschaften, Identitätsbildung und die Produktion sowie den Gebrauch von Wissen und Wertorientierungen.

Mit dem Schwinden der moralischen Integration in Gruppen und Familien mindert sich auch die Bereitschaft, im Kleinen Verantwortung für andere zu übernehmen und im Großen einen Sozialstaat einzufordern. Und die Armen erscheinen nicht mehr als (potentielle) Arbeitskräfte oder Objekte des Sozialstaates, sondern als gescheiterte Verbraucher, als nicht brauchbare Güter. Da sie in einer solchen Gesellschaft völlig nutzlos sind, sind sie menschlicher »Abfall«, für den – im Zeichen der Deregulierung – niemand Verantwortung zu übernehmen hat.

Die Invasion und Kolonisierung des Geflechts menschlicher Beziehungen durch marktinspirierte und -geformte Weltanschauungen und Verhaltensmuster sind – neben den Quellen des Unmuts, des Dissens und des gelegentlichen Widerstands gegen diese »Besatzungsmächte« – die zentralen Themen dieses neuen Buches von einem sozialwissenschaftlichen Denker, der zu den originellsten und weitsichtigsten unserer Zeit zählt. (Verlagstext)

12. Buchcover "Überdruss im Überfluss: Vom Ende der Konsumgesellschaft" von Peter Marwitz. UNRAST Verlag, Münster. ISBN 978-3-89771-125-9. broschiert, 76 Seiten, 7,80€

Unser gesamtes Wirtschaftssystem fußt darauf, dass wir als Konsument_innen kaufen und verbrauchen, koste es, was es wolle. Unterstützt von Marketing, Reklame und medialer Berieselung wird ein Kreislauf in Gang gehalten, der inzwischen längst an seine Grenzen gekommen ist und droht, unsere Lebensgrundlagen zu vernichten. Ressourcenverschwendung, Umweltzerstörung und Müllberge sind nur einige der Probleme, die mit dem Konsumismus einhergehen.

Peter Marwitz beschreibt die Mechanismen, mit denen Unternehmen den Konsum ankurbeln, darunter Reklame und schleichende Unterwanderung journalistischer Inhalte durch Public Relations, Advertorials und Product Placement. Auch die Rolle der Medien bei der Aufrechterhaltung des schönen Scheins der glitzernden Warenwelt wird näher durchleuchtet und hinterfragt.

Außerdem werden Auswege aus dem Konsumenten-Hamsterrad gezeigt – alternative Konsumformen und nachhaltiges Verhalten, von Reparaturcafés und Tauschringen bis hin zu Transition Towns und Widerstand gegen die Reklamebeschallung durch Adbusting und Culture Jamming. Denn die Zeit ist reif für ein Umdenken.

Der Autor Peter Marwitz dürfte allen Lesern unserer Seite als Freund, gelegentlicher Beitragsschreiber und Kooperationspartner des Kritischen Netzwerks bekannt sein. Peter Marwitz, Jahrgang 1968, studierte Informatik und Betriebswirtschaft und arbeitet als selbständiger Webdesigner und Buchlayouter in Kiel.

13. "EMANZIPATE YOURSELF FROM MENTAL SLAVERY" - "Befreie dich von geistiger Sklaverei". Foto: Christian Mayrhofer. Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).

14. Finanzkapitalismus: Wir leben in einem totalitären System des Finanzkapitalismus. Dieses regiert nicht mittels offener Gewalt, sondern raffinierter Disziplinierungstechniken. Ständig wird uns eingeredet, wir hätten von irgendwas zu wenig - dabei ersticken wir in blindem Konsum! ABER: WIR SIND NICHT DAS WAS WIR HABEN, SONDERN WAS WIR TUN! Foto: Flickr-user "kellerabteil". Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0).