Rapide sprachlicher Niveau- und Kulturverlust

Niedergang der deutschen Sprache: Von „Ansprüchen“ und „Sprechen“

Norm der Vollsprache zur Funktionssprache

von Thomas Hartung | ANSAGE.org

Man kann an der Anspruchshaltung einer Gesellschaft ablesen, in welcher Verfassung sie ist. Ansprüche sind nichts anderes als verdichtete Selbstbilder: der stillschweigende Vertrag, was man voneinander erwartet – in Schule, Betrieb, Amt, Öffentlichkeit.

Wenn nun die Leiterin des "Forschungsinstituts für Flucht- und Migrationsforschung und Management" (FORM) an der WU Wien, PD Dr. Phil. Judith Kohlenberger, in ihrem Ratgeber „Refugee Talents“ den Unternehmen empfiehlt, ihre Ansprüche an Deutschkenntnisse zu senken, weil die Wirtschaft künftig „stärker auf Geflüchtete angewiesen“ sein werde, dann geht es nicht um eine technische Anpassung. Es geht um das Niveau, um die symbolische Ordnung – und damit um das, was eine Nation im Innersten zusammenhält: die gemeinsame Sprache als Funktions-, Kultur- und Rechtsmedium.

Der Vorschlag klingt vordergründig pragmatisch: Der Fachkräftemangel heiligt alle Mittel – also: Standards runter! Sprache wird neuerdings nicht mehr zur Grundqualifikation, sondern zur Einstellungshürde erklärt, die man flachschleifen müsse, um so „Inklusion“ zu ermöglichen: eine „starke Fetischisierung der Landessprache“ will Kohlenberger erkannt haben. Doch diese Verschiebung ersetzt die probate und pragmatische Frage „Wer ist für die Aufgabe geeignet?“ durch „Wen bekommen wir überhaupt?“. So wird aus Qualifikation bloße Verfügbarkeit, aus bisheriger Präzision Toleranz bis zur Lässlichkeit.

► Nicht neutral, sondern schädlich

Das ist nicht mehr neutral, nicht mehr effizient, sondern schädlich. Es verlagert die Kosten der Verständigung von der Vorleistung des Bewerbers auf die Dauerbelastung der Organisation. Wo Sprachansprüche sinken, steigen Transaktionskosten: Missverständnisse, doppelte Kontrollen, Sicherheits- und Haftungsrisiken, interne Übersetzungsarbeit. Kurzfristig spart man vielleicht am Eingangstor, langfristig zahlt man im Maschinenraum – und zwar alle: Kollegen, Kunden, Patienten, Bürger.

Wer jetzt sogar die Landessprache zur entbehrlichen Zutat erklärt, verwechselt Recruiting [Personalbeschaffung] mit Betriebsführung. Denn in modernen Gesellschaften ist Sprache keine Zierde, sondern Infrastruktur. Sie trägt Rechtsklarheit, medizinische Sicherheit, technische Präzision, pädagogische Verlässlichkeit. Man kann Straßen breiter machen oder Umleitungen legen – doch wenn man die Beschilderung relativiert, produziert man Unfälle. Die Standardsprache ist die Beschilderung unseres Zusammenlebens.

Die Behauptung, man könne die Ansprüche an Deutschkenntnisse „im Betrieb“ kompensieren, verkennt die emergente Intelligenz sprachlich gut geölter Organisationen. Teams, die dieselben sprachlichen Nuancen teilen, arbeiten nicht „elitär“, sondern effizient und gerecht: Aufgaben sind eindeutig, Verfahren überprüfbar, Verantwortungen nachvollziehbar.

Wo die gemeinsame Sprache fragmentiert, entstehen Schattenhierarchien: Wer übersetzen kann, bekommt informelle Macht; wer nicht, bleibt abhängig. Ausgerechnet im Namen der „Teilhabe“ schafft man so eine Zweiklassengesellschaft der Verständigung. – Hybridisierung, Pidginisierung und der Verlust an Differenz.

► Verschiebungen der Norm

Die aktuelle Migrationsdynamik erzeugt nicht nur die blumig gefeierten “mehrsprachigen Lebenswelten”, sondern katastrophale und alarmierende strukturelle Vereinfachungstendenzen im Deutschen selbst, die die Sprache an den Rande der Auflösung zu bringen droht. In der Kontaktzone unterschiedlicher Erstsprachen entstehen Varianten, die zwischen Code-Switching, alltagssprachlicher Entdifferenzierung und Ansätzen einer Pidginisierung/Kreolisierung [beschreibt die Entstehung neuer Sprachen und Kulturen durch die Kontaktaufnahme und Vermischung verschiedener Ausgangskulturen; ergänzt von H.S.] schwanken: reduzierte Morphologie (Kasus-/Artikelwegfall), syntaktische Ersatzbildungen („mehr aufgeregt“ statt Steigerungsflexion) oder klammerauflösende Satzmuster („weil er hat keine Zeit“).

Die didaktisch bequem erscheinende Maxime „Was wir nicht zwingend brauchen, lassen wir irgendwann weg“ klingt modern, ist aber kulturell kostspielig: Sie verschiebt die Norm von der Vollsprache zur Funktionssprache und trainiert genau jene Fehler ein, die später als „gelebte Regel“ durchrutschen. Dass bereits Kiezdeutsch als Kontaktidiom dokumentiert wurde, bestätigt diese Tendenz. Der Journalist Dirk Schümer prognostizierte schon 2016 in der “Welt”: „Was uns also erwartet, ist keine Sprachenvielfalt, sondern weniger Schriftlichkeit, geringerer Wortschatz – und mehr linguistische Einfalt für alle“.

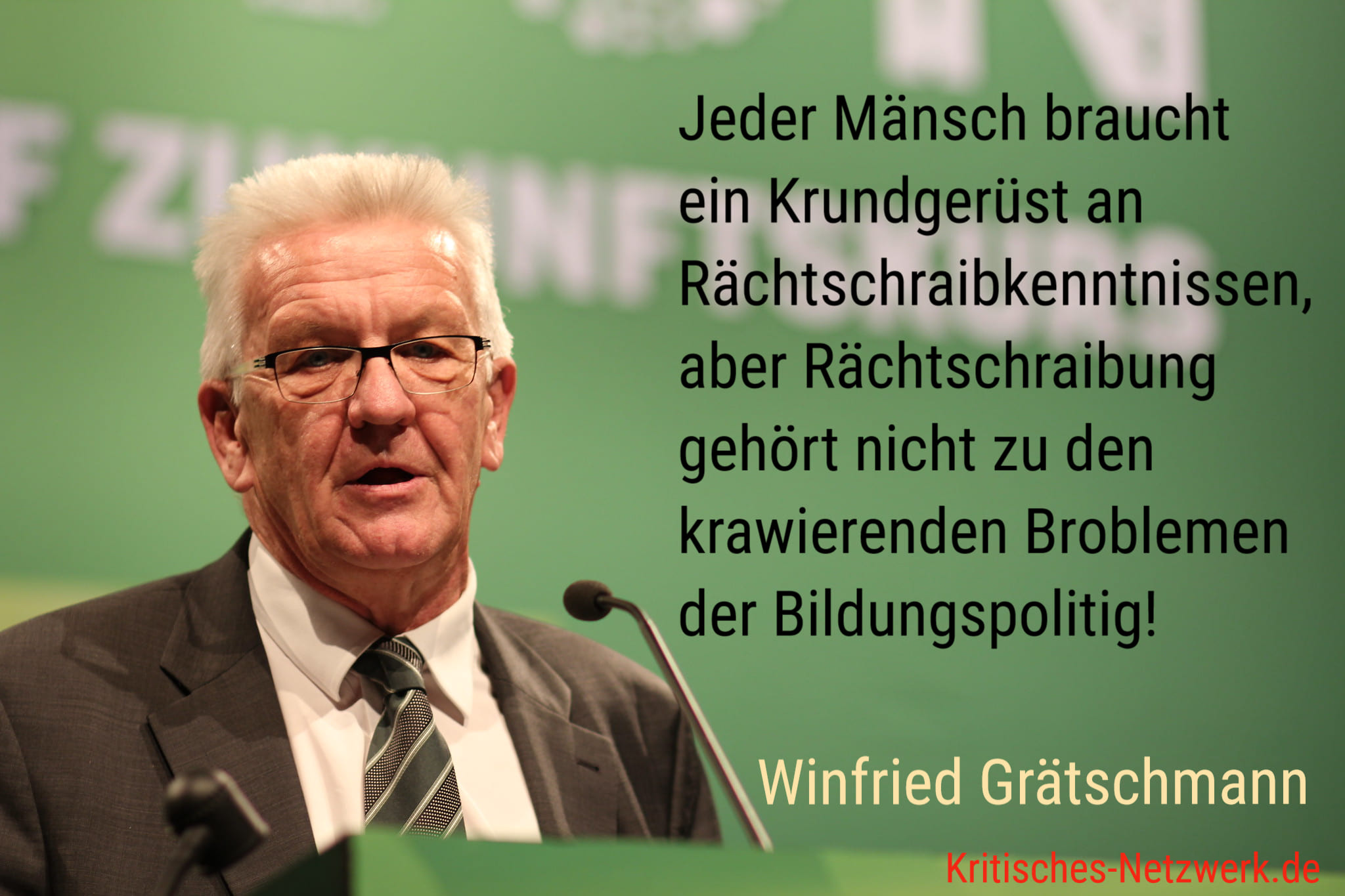

W. Kretschmann hat die Digitalisierung seit 2014 zur Chefsache gemacht. Er hatte früher

als Chemie- und Biolehrer gearbeitet und sagte 2020, es gebe ja „kluge Geräte“, die

Grammatik u. Fehler korrigierten. Rechtschreibunterricht sei nicht mehr so wichtig wie früher.

♦ ♦ ♦

Das gilt auch außerhalb des Wirtschaftslebens, im Alltag. Formate wie “Tagesschau in einfacher Sprache”, aber auch die türkisch-arabisch beeinflussten Soziolekte der migrantischen Subkultur, die bereits die Jugendsprache dominieren (“Wallah” [Ich schwöre bei Gott], “Alter”, “Amına koyim” [fuck it], “Inschallah” [wenn Allah will], “Yalla”, “Brudah ischwör” “hast du Problem”, nebst Schimpfvokabeln) und, mit dem Geusenwort “Kanaksprak” belegt, Eingang in ÖRR-Serien, Theaterstücke und staatliche geförderte Filme finden, tragen zu diesem rapiden sprachlichen Niveau- und Kulturverlust weiter bei.

► Voranschreitender Sprachverfall

Wer diese Entwicklung bagatellisiert, überträgt folgerichtig die Logik auf die Arbeitswelt: Es entstehen „Arbeitsdeutsch“ – Listen von 300–400 Vokabeln für „schnellen Einsatz“, die zwar kurzfristig Türen öffnen, langfristig aber Transaktionskosten und Sicherheitsrisiken erhöhen. Die Badische Zeitung berichtete schon 2015 über Yamina Mansouri, die aus Algerien nach Deutschland floh, in einem Kurs „Arbeitsdeutsch“ lernte und in einer Bäckerei in Ettenheim-Altdorf einen Job als Spülerin gefunden hat. Parallel wächst in Firmen ein „Bad Simple English“ (EFL/BSE): ein vermeintlich inklusives, tatsächlich fehlerträchtiges Betriebsglobalisch, das die Illusion internationaler Reibungslosigkeit erzeugt und präzise Sachverhalte verschleift.

„Sprachverfall“ ist kein griesgrämiges Kulturpessimistenwort. Es beschreibt die politisch herbeigeführte Erosion wechselseitiger Erwartungen. In Schulen wird die Forderung nach Fehlerfreiheit zur „Diskriminierung“, weshalb Abschaffung von Diktaten, Schreiben nach Gehör und Verzicht auf Noten immer öfter zum neuen Normal werden – auch wenn selbst Abiturienten und Studienanfänger katastrophale Defizite in Schreib- und Artikulationskompetenz aufweisen.

In Behörden wird “Leichte Sprache” zum Ersatz statt zur Brücke, im Medienmilieu wird die Hochsprache als versnobte Attitüde „privilegierter Milieus“ verächtlich gemacht. Ergebnis: Die Norm verliert ihren magnetischen Zug. Nicht mehr die Lernenden bewegen sich auf den Standard zu – der Standard bewegt sich auf die Lernenden zu. Das klingt human, ist aber pädagogisch zynisch: Man nimmt den Menschen die Ehre und Würde, selbst noch etwas Herausforderndes, geschweige denn Schwieriges zu meistern.

► Fünf Treiber der Entdifferenzierung

Die deutsche Geschichte kann anderes erzählen: Arbeiter-, Vertriebenen-, Gastarbeiter- und Spätaussiedlergenerationen haben sich die Sprache in Abendkursen, Betrieben, Vereinen erobert – und wurden dadurch gesellschafts- und handlungsfähig. Sprache war nicht entbehrliches Beiwerk, sondern Voraussetzung für jeden echten Integrationsprozess. Heute dreht man das Prinzip um: Statt Wege hinauf zu bauen, verlegt man die Treppe hinunter. So entsteht kein Humaneffekt, sondern ein Daueralibi. Die Notwendigkeit für “Ankommende“, überhaupt noch Deutsch zu sprechen, im öffentlichen Raum und erst recht zuhause, entfällt so völlig.

Zur Verfallspolitik gehören fünf miteinander verkettete Trends:

• Erstens die Anglisierung: Wenn Wissenschaft, Politik und Unternehmen systematisch ins Englische ausweichen, wird das Deutsche genau dort geschwächt, wo es Innovation präzise benennen müsste; Eliten fördern diesen Export der Fachsprache aktiv.

• Zweitens das „Imponierdeutsch“: Manager- und Hochschuljargon („Mission“, „Potenzial“, „Investmentphilosophie“) fungiert als Fetisch, der Rationalität behauptet, aber Verständlichkeit verdrängt.

• Drittens die Instrumentalisierung: Ein normierendes Gerechtigkeits- und Moraldeutsch mit Gender- und Regelmorphologien erzeugt eine Kunstsprache, in der Dissens semantisch entwertet wird.

• Viertens: die Hedonisierung: Die Hallo-Gesellschaft überträgt private Register (siehe die kreolisierte Alltagssprache) in die Öffentlichkeit; „Lockerdeutsch“ und Schlagzeilenjargon verkürzen Komplexität zu Taktstrichen der Aufmerksamkeit (auch das als “cool“ empfundene Denglisch gehört fällt hierunter).

• Fünftens: die Semantifizierung/das Reframing: Politisches und ökonomisches Nebelsprech („Nahrungsmittelsicherheit“ statt Hungervermeidung, „Inklusion“ als Allzweckwaffe) verschieben Bedeutungslinien, bis Kontrolle über Begriffe Kontrolle über Realitäten wird.

► Redundante Abstimmungen und Unschärfe

Zusammen senken diese Trends die Reibungsschwelle für Sprachniveausenkung – und normalisieren sie. Ökonomisch betrachtet produziert gesenkte Sprachanspruchspolitik eine dreifache Verzerrung.

• Erstens führt sie in eine Produktivitätsfalle: Was man an der Pforte spart, verteuert sich im Prozess durch Missverständnisse, zusätzliche Kontrollen, Konfliktmoderation und redundante Abstimmungen; Unschärfe skaliert mit jedem Arbeitsschritt.

• Zweitens zerstört sie Signale: Zertifikate, Meisterbriefe und anerkanntes Berufsdeutsch verlieren ihren Informationsgehalt, wenn die sprachliche Schwelle als Qualitätsmerkmal entwertet wird.

• Drittens externalisiert sie Kosten: Die Kompensation mangelnder Verständigung wird zur Last der Allgemeinheit – sichtbar in Verwaltung, Gesundheitssystem und Justiz, wo Fehler, Rechtsstreitigkeiten und Folgeleistungen zunehmen.

Der eigentliche Skandal bleibt dabei moralischer Natur: Aus dem Anspruch der Gemeinschaft an Zuwanderer wird ein Anspruch des Einzelnen an die Gemeinschaft, ihre Standards zu senken; eine Verantwortung wird politisch umgedreht.

Dazu passt die internationale Unternehmenspraxis: Erklärt ein Konzern Englisch zur alleinigen Verkehrssprache, entthront er die Stammhaussprache – mit asymmetrischen Effekten über die Ebenen hinweg. Bemerkenswert sind Gegenstimmen aus der Industrie, die für komplexe Entwicklungsabteilungen die Muttersprache als Ideen- und Sicherheitsanker verteidigen: In der Präzision technischer Detailabsprachen ist das Plus an Verständnis messbar. Auch deshalb sind „Betriebsglobalisch“ und „Arbeitsdeutsch“ schlechte Ratgeber: Sie verschieben Kosten in Qualitätssicherung, Haftung und Governance.

► „Ansprüche“ als Kulturtechnik

Gerade dort, wo Sprache selbst wertschöpfend ist, lassen sich die Standards nicht ohne Funktionsverlust senken:

• Pressesprecher, die von der Anzeige bis zum Geschäftsbericht in einer Stimme liefern;

• technische Dokumentare, die Vor-, Bei- und Nachkaufkommunikation kohärent führen;

• PR-Verantwortliche, die mündliche wie schriftliche Botschaften synchronisieren;

• Producer, die über Mediengattungen hinweg stringente Dramaturgie sichern;

• Mediengestalter, die ein Design-Narrativ von der Tüte bis zum 18/1-Plakat tragen.

All diese Rollen belegen: Sprachpräzision ist Prozessstabilität.

Der eigentliche Skandal ist jedoch moralischer Natur: Aus dem Anspruch der Gesellschaft an Zuwanderer wird ein Anspruch an die Gesellschaft umgedreht – die Mehrheit möge bitte ihre Normen senken. Das ist die Politisierung des Privaten: Nicht mehr der Einzelne schuldet der Gemeinschaft Anpassungsarbeit, sondern die Gemeinschaft schuldet dem Einzelnen Anpassungsabstinenz. Aber „Anspruch“ ist keine herabsetzende Härte, sondern Achtung. Wer an Sprache Ansprüche stellt, traut dem Gegenüber Wachstum zu. Wer sie absenkt, erklärt den anderen insgeheim für überfordert – und nennt es „Empathie“.

Der eigentliche Skandal ist jedoch moralischer Natur: Aus dem Anspruch der Gesellschaft an Zuwanderer wird ein Anspruch an die Gesellschaft umgedreht – die Mehrheit möge bitte ihre Normen senken. Das ist die Politisierung des Privaten: Nicht mehr der Einzelne schuldet der Gemeinschaft Anpassungsarbeit, sondern die Gemeinschaft schuldet dem Einzelnen Anpassungsabstinenz. Aber „Anspruch“ ist keine herabsetzende Härte, sondern Achtung. Wer an Sprache Ansprüche stellt, traut dem Gegenüber Wachstum zu. Wer sie absenkt, erklärt den anderen insgeheim für überfordert – und nennt es „Empathie“.

In Wahrheit ist es Bequemlichkeit: Standards zu halten erfordert Geduld, Lehrfähigkeit, Kursangebote, Konsequenz. Standards zu senken erfordert nur ein Memo.

► Dringlichkeit rechtfertigt nicht Dauerhaftigkeit

Die deutsche Berufskultur wusste einst, warum sie Standards liebte: Sie schützte die Schwachen, weil sie die Starken band. Der Meisterbrief diszipliniert nicht bloß, er hebt. Gleiches gilt für Sprachstandards: Sie ermächtigen jeden, der sie erreicht, und sie zivilisieren jene, die über andere Macht ausüben. Eine Gesellschaft, die ihre Ansprüche pflegt, ist sozialer als eine, die ihre Ansprüche verwechselt.

„Aber wir brauchen doch Leute, sofort!“ Wirklich? Dringlichkeit rechtfertigt nicht Dauerhaftigkeit. Man kann Übergänge organisieren, ohne Standards zu opfern: sprachlich gestufte Tätigkeitsprofile, Mentorenmodelle, arbeitsbegleitende Intensivkurse mit echter Abschlussprüfung, Sprachprämien im Tarif, Qualifikationsleitern, die deutlich signalisieren: Wer Deutsch auf Niveau X erreicht, steigt auf Stufe Y, mit Verantwortung Z. Das beschleunigt Integration – und hält die Norm sichtbar. „Englisch reicht doch in vielen Branchen“? Im Export vielleicht. Aber der öffentliche Raum Deutschlands spricht Deutsch: Recht, Verwaltung, Pflege, Bildung, Innere Sicherheit. Wer dort Standards verflüssigt, privatisiert die Verständigung und verstaatlicht die Folgen.

Die notwendige Kurskorrektur lässt sich in Leitsätzen formulieren:

• Deutsch ist als Infrastrukturgut zu behandeln;

• Übergangshilfen – Leichte Sprache, Übersetzungen, Dolmetschen – haben Brückenfunktion und dürfen den Weg zur Standardsprache nicht ersetzen.

• In der Schule sind Rechtschreibung und Grammatik wieder Leistungsfächer, nicht Zonen der Enthaltung aus Angst vor Stigmatisierung.

• Berufsdeutsch braucht ein eigenes, bundesweit anerkanntes Zertifikat als Karrierehebel, ergänzt durch Sprachprämien in Tarif- und Betriebsvereinbarungen, die Kompetenz sichtbar vergüten und mit Verantwortung verknüpfen.

• In sicherheitsrelevanten Bereichen – Medizin, Bau, Verkehr, Polizei, Justiz – sind die Sprachschwellen nicht verhandelbar. Dass von den 240 Nachwuchskräften der Berliner Polizei, die im Frühjahr 2025 ihre Ausbildung begonnen haben, 132 Deutsch-Förderunterricht benötigen, ist da schon ein Skandal.

► Für eine Sprache der Ansprüche!

Kommunale Integrationspfade verbinden Sprache und Beruf von Beginn an:

• Vormittags Unterricht, nachmittags Betrieb, unterlegt mit harten Zwischentests.

• Der Trend zur Verantwortungsverkehrung ist zu beenden.

• Ein Rechtsanspruch auf Leistungen begründet keinen Anspruch gegen Standards.

• Öffentlich-rechtliche Medien tragen Verantwortung für die Pflege der Hochsprache; sie ist Auftrag, kein Milieumerkmal.

• Schließlich braucht es eine veränderte Erzählung: Sprache ist kein Torwächter, sondern ein Schlüsselbund – wer Standards hält, verschließt nicht, sondern öffnet geordnet; und genau deshalb sollen Standards sichtbar bleiben, erreichbar sein und belohnt werden.

Eine Gesellschaft, die ihre Sprache ernst nimmt, nimmt den Menschen ernst. Sie glaubt an Lernfähigkeit und Selbstzucht, an den Stolz des Erreichten. Wer hingegen den Sprachanspruch relativiert, erklärt die Bürger – Einheimische wie Zugewanderte – zu Klienten einer Schonpädagogik. Das Ergebnis ist weder inklusiv noch effizient, sondern regellos und unhöflich: ein Lautstrom ohne Verbindlichkeit.

„Ab einem Anteil von 35 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund

in einer Klasse nehmen die Leistungen überproportional ab.“

(– Heinz-Peter Meidinger, 2017-2023 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, am 05.01.2023)

Bildungskahlschlag auf dem Rücken unserer Kinder und Jugendlichen

Nein: Die Wirtschaft „muss“ ihre Ansprüche nicht senken. Sie muss sie erklären, begründen, belohnen – und sie muss Wege bauen, dass möglichst viele sie erreichen. Der Staat wiederum schuldet nicht die Herabsetzung des Allgemeinen, sondern die Erhöhung des Möglichen. „Ansprüche“ sind kein elitärer Reflex, sondern bürgerliche Selbstachtung. Wer sie verteidigt, verteidigt nicht Grammatik, sondern Gemeinsinn.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht: „Welche Standards sind noch zumutbar?“ – sondern: Welchen Standard sind wir uns selbst wert?

Thomas Hartung

Sprach-Begriffe, zusammengestellt von Helmut Schnug:

Sprach-Begriffe, zusammengestellt von Helmut Schnug:

Sprachabschottung, Sprachakrobatik, Sprachanspruch, Spracharmut, Sprachästhetik, Sprachauffälligkeiten, Sprachautorität, Sprachbagatellisierung, Sprachbarrieren, Sprachbegabung, Sprachbedeutung, Sprachbeherrschung, Sprachbelehrung, Sprachbewahrung, Sprachbewusstsein, Sprachdefizite, Sprachdeformation, Sprachdiarrhoe, Sprachduktus, Sprachdurchfall, Sprache, Spracheigenheit, Spracheigentümlichkeit, Spracheloquenz, Sprachentwicklung, Sprachencodes, Sprachenmischung, Sprachenmix, Sprachentwicklung, Sprachenvielfalt, Sprachenwirrwarr, Sprachentfremdung, Sprachentgleisung, Sprachentwertung, Sprachenerhaltung, Sprachexperimente, Sprachfacettenreichtum, Sprachfertigkeit, Sprachförderung, Sprachgebrauch, Sprachgedächtnisverlust, Sprachgefühl, Sprachgemeinschaft, Sprachgenuss, Sprachgewandtheit, Sprachgut, Sprachhüter, Sprachideologien, Sprachimperialismus, Sprachkenntnisse, Sprachkompetenz, Sprachkonfessionalisierung, Sprachkontrolle, Sprachkonstrukte, Sprachkreativität, Sprachkultur, Sprachkulturverwahrlosung, Sprachkunst, Sprachlupe, Sprachlust, Sprachmacht, Sprachmanipulation, Sprachmissbrauch, Sprachmoralisierung, Sprachmüll, Sprachniveau, Sprachniveausenkung, Sprachnorm, Sprachnormierung, Sprachnuancen, Sprachoverkill, Sprachparfüm, Sprachpflege, Sprachordnung, Sprachpolitik, Sprachpolizei, Sprachpfuscher, Sprachpfuscherei, Sprachpräzision, Sprachqualifikation, Sprachqualität, Sprachreduktion, Sprachregeln, Sprachsäuberung, Sprachschlamperei, Sprachschleifung, Sprachschwellen, Sprachschöpfung, Sprachspielereien, Sprachseuche, Sprachstandards, Sprachsteuerung, Sprachstil, Sprachtrick, Sprachunterricht, Sprachverarmung, Sprachveränderung, Sprachverballhornung, Sprachverbot, Sprachverbreitung, Sprachverfall, Sprachverfälschung, Sprachverflachung, Sprachverfremdung, Sprachvergewaltigung, Sprachvergiftung, Sprachverhunzung, Sprachvermischung, Sprachvermögen, Sprachverlotterung, Sprachversimplifizierung, Sprachverständnis, Sprachverständnisschwelle, Sprachverstärker, Sprachverunstaltung, Sprachverwendung, Sprachverwahrlosung, Sprachverzerrung, Sprachwandel, Sprachwillkür, Sprachwirkung, Sprachwitz, Sprachzerstörung, Sprachzwang, (124)

► Quelle: Der Artikel von Thomas Hartung wurde am 31. Oktober 2025 unter dem Titel »Niedergang der deutschen Sprache: Von „Ansprüchen“ und „Sprechen“« erstveröffentlicht auf ANSAGE.org >> Artikel. HINWEIS: Der Gründer dieser Seite, Daniel Matissek, gewährte auf Anfrage in einem Email vom 22. Juni 2022 sein Einverständnis und die Freigabe, gelegentlich auf ANSAGE.org veröffentlichte Artikel in Kritisches-Netzwerk.de übernehmen zu dürfen. Dafür herzlichen Dank. Das Urheberrecht (©️) an diesem und aller weiteren Artikel verbleibt selbstverständlich bei den jeweiligen Autoren und ANSAGE.org.

ACHTUNG: Die Bilder, Grafiken, Illustrationen und Karikaturen sind nicht Bestandteil der Originalveröffentlichung und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten folgende Kriterien oder Lizenzen, siehe weiter unten. Grünfärbung von Zitaten im Artikel und einige zusätzliche Verlinkungen wurden ebenfalls von H.S. als Anreicherung gesetzt, ebenso die Komposition der Haupt- und Unterüberschrift(en) geändert.

► Bild- und Grafikquellen:

1. Deutschland ist eine Kulturgemeinschaft / Kulturnation / ein Kulturvolk, das über reichhaltige kulturelle Errungenschaften verfügt. Doch wie lange noch? Man kann an der Anspruchshaltung einer Gesellschaft ablesen, in welcher Verfassung sie ist. Ansprüche sind nichts anderes als verdichtete Selbstbilder: der stillschweigende Vertrag, was man voneinander erwartet – in Schule, Betrieb, Amt, Öffentlichkeit.

Was eine Nation im Innersten zusammenhält, ist u.a. die gemeinsame Sprache als Funktions-, Kultur- und Rechtsmedium.

Sozialer Zusammenhalt beschreibt das Wir-Gefühl der Verbundenheit, Solidarität und Unterstützung innerhalb einer Gesellschaft. Wer sozialen Zusammenhalt verspürt, fühlt sich der Gesellschaft zugehörig und vertraut seinen Mitbürgern. Die Gemeinschaft triftet jedoch immer weiter auseinander bis hin zur seit Jahren deutlich spürbaren Gesellschaftszersetzung, Gesellschaftszersplitterung, Gesellschaftszerstörung und letztlich zum unvermeidlichen Gesellschaftszusammenbruch. Das ist unbestreitbar politisch gewollt, denn ein zerstrittenes und dem Selbstdenken entwöhntes "Volk" lässt sich einfach manipulieren, konditionieren und regieren – die Bürger sind mehrheitlich zu Erfüllungsgehilfen und obrigkeitshörigen Verfügungsmasse geworden.

Illustration (AI generiert: UrbanOrigami / Urban Origami / Addy Feuerstein (user_id:449689), specialize in AI generated graphics in Origami, miniature, and Diorama styles. More at https://urbanorigami.art/ . Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Illustration.

2. Winfried Kretschmann (* 17. Mai 1948 in Spaichingen) ist ein deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen). Seit dem 12. Mai 2011 ist er Ministerpräsident von Baden-Württemberg und damit als erster und bisher einziger Grüner Regierungschef eines deutschen Landes. Kretschmann hat die Digitalisierung seit 2014 zur Chefsache gemacht. "Jeder Mänsch braucht ein Krundgerüst an Rächtschraibkenntnissen", aber "Rächtschraibung gehört nicht zu den krawierenden Broblemen der Bildungspolitig" (Zitat W. Grätschmann, WeLT-Artikel vom 24. Jan. 2020). Foto (ohne Inlet): Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg. Quelle: Flickr. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0). Das Textinlet wurde von KN-ADMIN Helmut Schnug nachträglich implementiert, die Lizenz bleibt erhalten.

3. Karikatur: Die Misere der ideologisch kaputtreformierten deutschen Bildungslandschaft: Schülerleistung korrekt, da falsch. Bildunterschrift: „Hmmmh … fehlerfrei – Note: sehr gut!“ [Rechtschreibfehler, Rechtschreibschwäche, Rechtschreibstörung, Legastheniker infolge digitaler Verdummung.

3. Karikatur: Die Misere der ideologisch kaputtreformierten deutschen Bildungslandschaft: Schülerleistung korrekt, da falsch. Bildunterschrift: „Hmmmh … fehlerfrei – Note: sehr gut!“ [Rechtschreibfehler, Rechtschreibschwäche, Rechtschreibstörung, Legastheniker infolge digitaler Verdummung.

Karikatur: Copyright ©️ Götz Wiedenroth. Zur Person: Götz Wiedenroth wird 1965 in Bremen geboren, beginnt seine berufliche Laufbahn als Industrie- und Diplomkaufmann. Kaufmännische Ausbildung bei der Daimler-Benz AG, Niederlassung Hamburg. Es folgten ein Studium der Wirtschaftswissenschaften / Betriebswirtschaftslehre an der Nordischen Universität Flensburg und der Universität Kiel, Abschluß dortselbst 1995.

Beschäftigt sich während des Studiums als Kleinunternehmer mit der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kunst, organisiert Seminare, Ausstellungen und Kongresse zum Thema Kulturmanagement auf Schloß Glücksburg in Glücksburg. Arbeitet in Flensburg seit 1995 als freier Karikaturist, Cartoonist, Illustrator und Zeichner.

Seine ersten Karikaturveröffentlichungen erscheinen 1989 in der Flensburger Tagespresse. Von 1995 bis 2001 zeichnet er täglich für den Karikaturendienst von news aktuell, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg. Von 1996 bis 2016 erscheinen landes- und lokalpolitische Karikaturen aus seiner Feder in den Tageszeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags, Flensburg.

Der von Kindheit an passionierte Zeichner erhält 1997, 2001 und 2008 Auszeichnungsurkunden des "Deutschen Preises für die politische Karikatur", verliehen durch die Akademie für Kommunikation in Baden-Württemberg, Stuttgart. >> weiterlesen.

Herzlichen Dank für die Freigabe zur Veröffentlichung Ihrer Arbeiten im Kritischen Netzwerk. Quelle: Flickr und HIER.

⇒ Götz Wiedenroth (Karikaturist, Cartoonist, Illustrator und Zeichner): wiedenroth-karikatur.de/.

4. Ausrufezeichen. Illustration: Dark_lone_nature vormals: pramit_marattha / Pramit Marattha, Kathmandu/Nepal (user_id:3815284). Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Illustration.

5. Leerer Klassenraum: »Wegen Lehrermangel heute kein Unterricht. Bildung wird sowieso völlig überbewertet.« Foto: Wokandapix. Foto OHNE Textinlet: bluelightpictures / Mario Ohibsky, Webdesigner und Webagentur in Ulm, BW. >> https://www.maximusweb.org/. Quelle: Pixabay. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz. >> Foto. Der Text wurde von Helmut Schnug nachträglich in das Bild eingearbeitet.