Überwachungskapitalismus

Wie der Mensch zur Ressource wird

von Christian Jakob, freier Publizist aus Leichlingen (NRW).

Vorbemerkung: In diesem Artikel geht es weder um Kritik am Kapitalismus, noch um ein weiteres Ungetüm kreativer wie unsinniger, nicht zielführender Wortschöpfung (Raubtierkapitalismus, Turbokapitalismus etc.), der einer fehlgeleiteten, fehlinterpretierten oder missverständlich reißerischen Bezeichnung zugrunde liegt. Der Autor möchte auf eine Vorgehensweise aufmerksam machen, die sich innerhalb unseres kapitalistischen Systems diese zunutze macht und die Grenzen zwischen Ökonomie, liberaler Freiheit, Monopolstellung und Macht verschwinden lässt!

Vermutlich wird jeder schon mal via PC, Tablet oder Smartphone „gegoogelt“ haben. Mit dieser Aktion wurde jeder automatisch Teil von dem, was die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und emeritierte Professorin für Betriebswirtschaftslehre der Harvard Business School in Cambridge, Prof. Dr. Shoshana Zuboff [4] (>> ihre Webseite [5]), seit 2014 den 'Überwachungskapitalismus' (engl.: 'Surveillance capitalism') nennt. In ihrem 727 Seiten umfassenden Buch mit dem Titel „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“, erschienen im Okt. 2018 im Campus Verlag, (engl. „The Age of Surveillance Capitalism“) analysiert Zuboff das grundsätzliche System der Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley im Kapitalismus.

Vermutlich wird jeder schon mal via PC, Tablet oder Smartphone „gegoogelt“ haben. Mit dieser Aktion wurde jeder automatisch Teil von dem, was die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und emeritierte Professorin für Betriebswirtschaftslehre der Harvard Business School in Cambridge, Prof. Dr. Shoshana Zuboff [4] (>> ihre Webseite [5]), seit 2014 den 'Überwachungskapitalismus' (engl.: 'Surveillance capitalism') nennt. In ihrem 727 Seiten umfassenden Buch mit dem Titel „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“, erschienen im Okt. 2018 im Campus Verlag, (engl. „The Age of Surveillance Capitalism“) analysiert Zuboff das grundsätzliche System der Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley im Kapitalismus.

Als das Internet in den 1990er Jahren noch in den Kinderschuhen steckte, ahnten ein paar pfiffige IT-Spezialisten, welch riesiges Potential in dieser neuen Kommunikationstechnik steckte. Um die Datenflut zu beherrschen, die mit jedem Tag größer wurde, entwickelte man Suchmaschinen [6]. Eine Art digitales Nachschlagewerk, ein Tor in die digitale weite Welt, mit dem der Benutzer alle nur erdenklichen Fragen beantwortet bekommt und gleichzeitig als Konsument beworben werden konnte. Eine regelrechte Gelddruckmaschine, die unendlich scheinende Möglichkeiten bietet und gleichzeitig immer gefährlichere Vorgehensweisen ermöglicht.

► Die Datenkrake Google

Neben Lycos, Altavista, MetaGer [7], Yahoo und einigen weiteren Suchmaschinen, ging Google am 15. September 1997 online. Die beiden Informatiker Larry Page [8] und Sergey Brin [9] entwickelten und programmierten das unter dem Namen lautende Projekt BackRub an der 'Stanford University' in Kalifornien. Die Suchmaschine Google unterschied sich gegenüber den anderen darin, daß die Oberfläche weitestgehend leer, aufgeräumt und weiß, mit nur einem Suchfenster dargestellt wurde, während die Seiten der anderen Anbieter sich bunt und völlig von Werbung überflutet, unübersichtlich präsentierten. Auch wenn sich die Oberfläche von Google bis heute nicht sonderlich verändert hat, entwickelten die Macher die Suchmaschine immer weiter und ergänzten sie durch mehrere Dienstleitungsangebote, Apps und Gadgets.

Auch wenn die Suchmaschine bis heute zum Kerngeschäft zählt, hat sich die Google LLC (Limited Liability Company – zu deutsch: Unternehmen mit beschränkter Haftung) zu einem Tech-Riesen für Software- und Hardwarelösungen, sowie Onlinehandel und Online-Werbung entwickelt, die unter der Holding Alphabet an der Börse notiert ist. Laut Statista lag der Marktanteil von Google als Desktop-Suchmaschine weltweit bei 73%, in der mobilen Variante für Smartphones und Tablets sogar bei 94%. Im veröffentlichten Geschäftsbericht von Alphabet für das Jahr 2019 wird der Jahresumsatz mit 162 Mrd. Dollar beziffert. 92 Mrd. Dollar stammen aus der Werbung mit den durch Google verbundenen Suchanfragen, weitere 15 Mrd. Dollar stammen aus dem Umsatz durch YouTube Werbespots.

Wie aber konnte sich Google gegen die anderen Mitbewerber durchsetzen, das diese heute nur noch ein Nischendasein fristen? Die Startseite als Werbefläche zu vermieten, so wie es alle damaligen Suchmaschinen machten, war nicht sonderlich innovativ, denn plakative Werbung gab es auch schon 100 Jahre vorher. Daher auch die Entscheidung von Google, deren Startseite schlicht und frei von Werbung zu gestalten. Bei Google erkannte man, das in den Suchanfragen jede Menge Informationen enthalten waren, die mit der eigentlichen Suche nichts zu tun hatten.

Wie werden in der Suchanfrage Wörter richtig oder falsch geschrieben?

Wie werden verschiedene Begriffe miteinander kombiniert?

Wo und wann wird etwas gesucht?

Wie wird welches Suchergebnis ausgewählt und wie lange wird wo verweilt?

Dadurch entstanden „kollaterale Verhaltensdaten“, wie Shoshana Zuboff es nennt. Verhaltensmuster und Daten, die bei den Konkurrenten als Datenmüll links liegen gelassen wurden, saugte Google in sich auf und fütterte mit diesen Daten seine Algorithmen [10]. Anfänglich nur um Googles Nebenprodukte, Gadgets und Apps zu optimieren. Es entstand ein Geben und Nehmen zwischen der Suchmaschine und seinem Nutzer, von denen anfänglich beide Seiten profitierten. Der Nutzer erhielt optimierte und permanent weiterentwickelte Software die immer leichter und bedienungsfreundlicher wurde. Google erhielt im Gegensatz die Suchmuster und Daten, um zu erkennen, was der Kunde wollte, um somit seine Dienstleistungen permanent zu verbessern.

Dadurch entstanden „kollaterale Verhaltensdaten“, wie Shoshana Zuboff es nennt. Verhaltensmuster und Daten, die bei den Konkurrenten als Datenmüll links liegen gelassen wurden, saugte Google in sich auf und fütterte mit diesen Daten seine Algorithmen [10]. Anfänglich nur um Googles Nebenprodukte, Gadgets und Apps zu optimieren. Es entstand ein Geben und Nehmen zwischen der Suchmaschine und seinem Nutzer, von denen anfänglich beide Seiten profitierten. Der Nutzer erhielt optimierte und permanent weiterentwickelte Software die immer leichter und bedienungsfreundlicher wurde. Google erhielt im Gegensatz die Suchmuster und Daten, um zu erkennen, was der Kunde wollte, um somit seine Dienstleistungen permanent zu verbessern.

Dies merkt auch Frau Zuboff in ihrer Analyse an. Im Gegensatz zu allen anderen Suchmaschinen-Anbietern sammelte Google fleißig die Daten seiner Nutzer und leistete damit Pionierarbeit. Denn was Ford als Vorreiter der Massenanfertigung im Kapitalismus war (Fordismus [11]), ist Google als Vorreiter der Datenanalyse und Verarbeitung im Kapitalismus. Mit Google-Ads und Google-Adsens etablierte man zwei Dienstleistungsprogramme für werbende Kunden (Adwords). Der Nutzer erhielt gekennzeichnete Werbung die auf seine Suchanfrage spezialisiert war. Die Adwords hingegen entschieden selbst, wie hoch die Vergütung für Google sein sollte. Je höher die Vergütung, desto höher die Platzierung der Werbung im Ranking der Suchergebnisse.

Google erkannte einen Verhaltensüberschuß in den Suchanfragen, denn eines Tages gab es in der Google-Zentrale ein regelrechtes Heureka-Erlebnis. Die meistgesuchten Worte waren eine Kombination aus den Worten „Carol Brady Mädchenname“. Hier suchten offensichtlich jede Menge Nutzer einen Bezug aus der 1970er TV-Sendung „Die Brady Family [12]“. Wie konnte das sein? Wer interessiert sich Anfang 2000 für eine Fernsehserie aus den 70ern und warum so viele gleichzeitig? In der amerikanischen Ausgabe von „Wer wird Millionär“ war genau das jene Frage, die dem Kandidaten gestellt wurde. Die Zuschauer vor dem TV googelten danach. Genau aus dieser Beobachtung zog Google seine Rückschlüsse. Diese Nutzer schauen gerade alle die Sendung „Wer wird Millionär“. Ab diesem Zeitpunkt dienten die Datensammlungen nicht mehr primär zur Optimierung der Suchmaschine, sondern um das werberelevante Ausschlachten dieser Nutzerdaten.

„Ich denke tatsächlich, dass die meisten Menschen nicht wollen, das Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen das Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen“ (Eric Schmidt, Ex-CEO von Google, 14.10.2010 im Wall Street Journal > Artikel [13])

Diese paternalistische Aussage von Schmidt ist höchst illiberal. Denn die eigentliche liberale Grundidee ist, dass alle Menschen ihre Entscheidungen selbst treffen sollen, selbst wenn diese objektiv irrational sind oder sie sich eines positiven Effekts durch ihre Entscheidung berauben. Jeder soll für sich selbst die Möglichkeit besitzen, eigene Entscheidungen zu treffen. Schmidt hingegen sagt einfach „Nein“, Google bestimmt was die Menschen wollen und nimmt allen Menschen die Freiheit der Entscheidung ab. Eine solche Haltung ist die Quintessenz des Überwachungskapitalismus.

► Marx und das Internet

„Das übergeordnete Muster des Überwachungskapitalismus ist eines von Unterordnung und Hierarchie, wobei die ursprünglichen Wechselbeziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Nutzern dem abgeleiteten Projekt untergeordnet werden. Unseren Verhaltensüberschuss für die Ziele Dritter zu erfassen. Wir sind damit weder Subjekte der Wertrealisation, noch sind wir, wie man immer wieder behauptet, das von Google verkaufte Produkt.“ (Zitat: Shoshana Zuboff)

Das bedeutet, die Nutzer sind viel mehr die Objekte aus denen Google unrechtlich den Rohstoff für seine Vorhersagens-Fabriken bezieht. Und eben dieser Rohstoff dient zur Fertigung von Googles Produkten. Vorhersagen über unser Verhalten, die Google nicht an den Benutzer, sondern an Dritte, den Adwords, weiter verkauft. Der User ist das Mittel zu anderer Leute Zweck. Aber was ist hier das Produktionsmittel in diesem Überwachungskapitalismus?

Rückblickend konnte man bei der Industrialisierung vor 200 Jahren feststellen: da ist die Maschine, dort ist der Stoff und der wird gewebt. Im Fall Google ist das nicht mehr so einfach zu erkennen. Was ist hier das Produktionsmittel? Ist es die Webseite mit dem Suchschlitz, wo der User seine Suchbegriffe eingibt? Nein, das Produktionsmittel sind die künstlichen Intelligenzen, die Google und andere Konzerne wie Facebook und Amazon entwickeln. Je ausgefeilter und totaler diese Algorithmen gestaltet werden, desto mehr Rohstoffe, in diesem Fall Daten, lassen sich zur Weiterverarbeitung gewinnen und daraus Produkte formen. Es sind Vorhersageprodukte, mit denen Werbekunden eine große Gewissheit erhalten, das ihre Werbung gezielt beim richtigen Kunden ankommt.

Rückblickend konnte man bei der Industrialisierung vor 200 Jahren feststellen: da ist die Maschine, dort ist der Stoff und der wird gewebt. Im Fall Google ist das nicht mehr so einfach zu erkennen. Was ist hier das Produktionsmittel? Ist es die Webseite mit dem Suchschlitz, wo der User seine Suchbegriffe eingibt? Nein, das Produktionsmittel sind die künstlichen Intelligenzen, die Google und andere Konzerne wie Facebook und Amazon entwickeln. Je ausgefeilter und totaler diese Algorithmen gestaltet werden, desto mehr Rohstoffe, in diesem Fall Daten, lassen sich zur Weiterverarbeitung gewinnen und daraus Produkte formen. Es sind Vorhersageprodukte, mit denen Werbekunden eine große Gewissheit erhalten, das ihre Werbung gezielt beim richtigen Kunden ankommt.

Eine solche Möglichkeit der Vorhersage ist die Grundfrage der Werbeindustrie. Kommt meine Werbung überhaupt an? Wird meine Werbung in der Zeitung auf Seite 7 überhaupt wahrgenommen? Ist die Leserschaft der Zeitung überhaupt das Zielpublikum meines Produkts? Solche Überlegungen werfen große Fragen auf, da sich zwangsläufig eine Diffusion ergibt. Denn die Gefahr ist groß, dass sich ein überwiegender Anteil der Leser nicht zur Zielklientel des Werbenden zählt. Und so galt bisher in der Werbebranche „klotzen statt kleckern“, was einen wesentlich höheren und kostspieligeren Einsatz bedeutete.

Jetzt ist diese Erkenntnis nicht sonderlich neu, denn irgendwie hat der User es immer schon gewusst oder vermutet: Tech-Konzerne verdienen ein Schweinegeld mit unseren Daten. Umso mehr verdeutlicht es den Umstand, dass sich der Mensch längst daran gewöhnt hat, permanent auf Webseiten zu surfen, die als Werbeplattformen getarnt sind. Das war in den Anfängen des Internets noch ganz anders. Damals glaubte man, in der virtuellen Welt sei mehr Freiheit möglich. Man könne sich staatlicher und privatwirtschaftlicher Kontrolle entziehen. Die Entwicklung zum Überwachungskapitalismus zeigt jedoch auf, dass wir in der virtuellen Welt weitaus umfangreicher überwacht und analysiert werden als in der analogen.

► Amazon

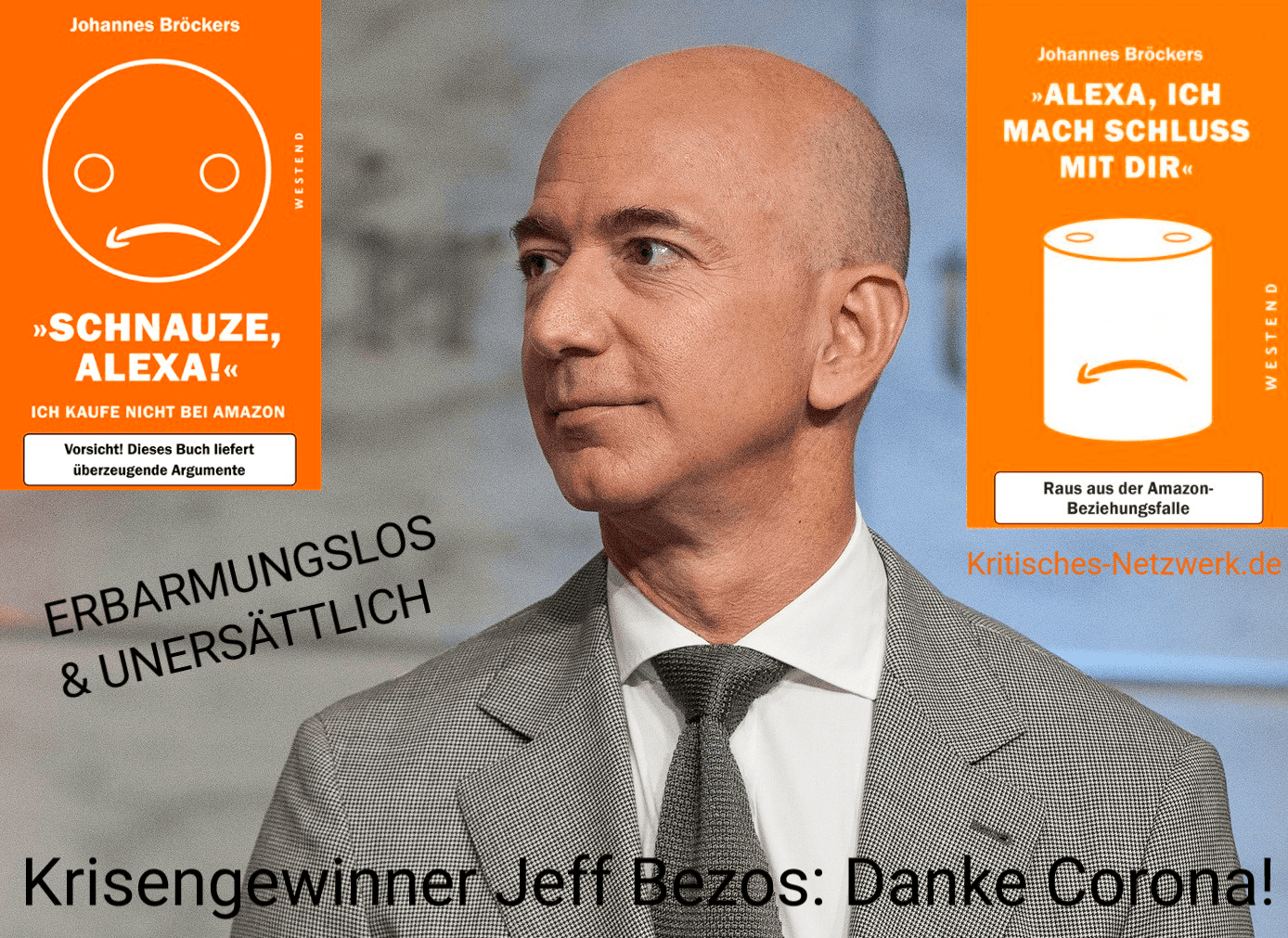

Der Online-Riese Amazon schlägt auf dieser Vorgehensweise die gleiche Richtung ein. Zählte der 1994 von Jeff Bezos [14] in Seattle (Washington) gegründete Versandhandel anfänglich noch als kleiner Dienstleister, wuchs dieser zu einem weltweit agierenden Mischkonzern an. Ebenso wie Google erkannten die Macher von Amazon das Potential von Onlinedienstleistungen und die darin abgeschöpften Nutzerdaten. Ein Unterschied zu Google ist jedoch, das Amazon sich nicht nur auf das Onlinegeschäft konzentrierte, sondern physisch seine Dienstleitungsangebote in der realen, analogen Welt etablierte.

Eigene Paketstationen, große Hochregallager in Form von nahezu vollautomatischen Versandzentren, eigene Shops in den Innenstädten. Allein in Deutschland verwaltet Amazon über 50 Logistikzentren mit ca. 20.000 Angestellten und ca. 5.000 Saisonarbeitern. All diese Erweiterungen, die sich mehr und mehr vom eigentlichen Kerngeschäft lösen, dienen allein nur dem einen Zweck: Amazon eine Monopolstellung zu ermöglichen und diese permanent auszubauen. Durch Preiskriege und Lohndumping hat es Amazon geschafft, diverse Mitstreiter aus dem on- und offline-Sektor zu vertreiben, aufzukaufen oder schlicht zu vernichten. Waren anfänglich der Buchhandel Ziel von Bezos, mischt Amazon mittlerweile in ganz unterschiedlichen Kategorien und Branchen mit.

Eigene Paketstationen, große Hochregallager in Form von nahezu vollautomatischen Versandzentren, eigene Shops in den Innenstädten. Allein in Deutschland verwaltet Amazon über 50 Logistikzentren mit ca. 20.000 Angestellten und ca. 5.000 Saisonarbeitern. All diese Erweiterungen, die sich mehr und mehr vom eigentlichen Kerngeschäft lösen, dienen allein nur dem einen Zweck: Amazon eine Monopolstellung zu ermöglichen und diese permanent auszubauen. Durch Preiskriege und Lohndumping hat es Amazon geschafft, diverse Mitstreiter aus dem on- und offline-Sektor zu vertreiben, aufzukaufen oder schlicht zu vernichten. Waren anfänglich der Buchhandel Ziel von Bezos, mischt Amazon mittlerweile in ganz unterschiedlichen Kategorien und Branchen mit.

Für jeden von Amazon geschaffenen Arbeitsplatz, der sich überwiegend im Niedriglohnsektor befindet, verlieren zwei gut qualifizierte Angestellte ihren Arbeitsplatz. Allein in den USA hat Amazon es geschafft, 85.000 Einzelhändler und 35.000 kleine bis mittelgroße Hersteller zu vernichten. Diese finden sich jetzt bei 'Amazon Mechanical Turk' (MTurk [15]) wieder, einer Crowdworking-Plattform, in denen Arbeitskräfte weltweit nicht vermittelt werden, sondern durch Angebotsabgabe den Zuschlag erhalten, ob sie den Job übernehmen dürfen. Amazon hat mit diesem Konzept eine On-demand Belegschaft geschaffen, die weltweit und rund um die Uhr abrufbar ist. Dabei ist nicht mal gewährleistet, ob beim Zuschlag die Arbeitskraft überhaupt bezahlt wird, denn dies geschieht erst, wenn der Auftraggeber mit der Ausführung auch zufrieden ist. Ist dies nicht der Fall, geschieht es nicht selten, dass der Auftraggeber die Zahlung zum Teil oder ganz verweigert.

An dieser Stelle sei als Leseempfehlung die beiden Büchlein „Schnauze, Alexa! [16] Ich kaufe nicht bei Amazon“, erschienen 2018 im Frankfurter WESTEND Verlag sowie „Alexa, ich mach Schluss mit dir! [17]“ von Johannes Bröckers erwähnt. Das am 5. Oktober 2020 ebenfalls im Westend Verlag [18] erschienene Taschenbuch gibt auf 96 Seiten überzeugend deutlich und schonungslos wieder, wie die Geschäftspraktiken von Amazon aussehen, mit welchen Vorgehensweisen dieser Konzern global agiert und welche Gefahren dabei entstehen, wenn man Jeff Bezos weiterhin machen lässt wie er will.

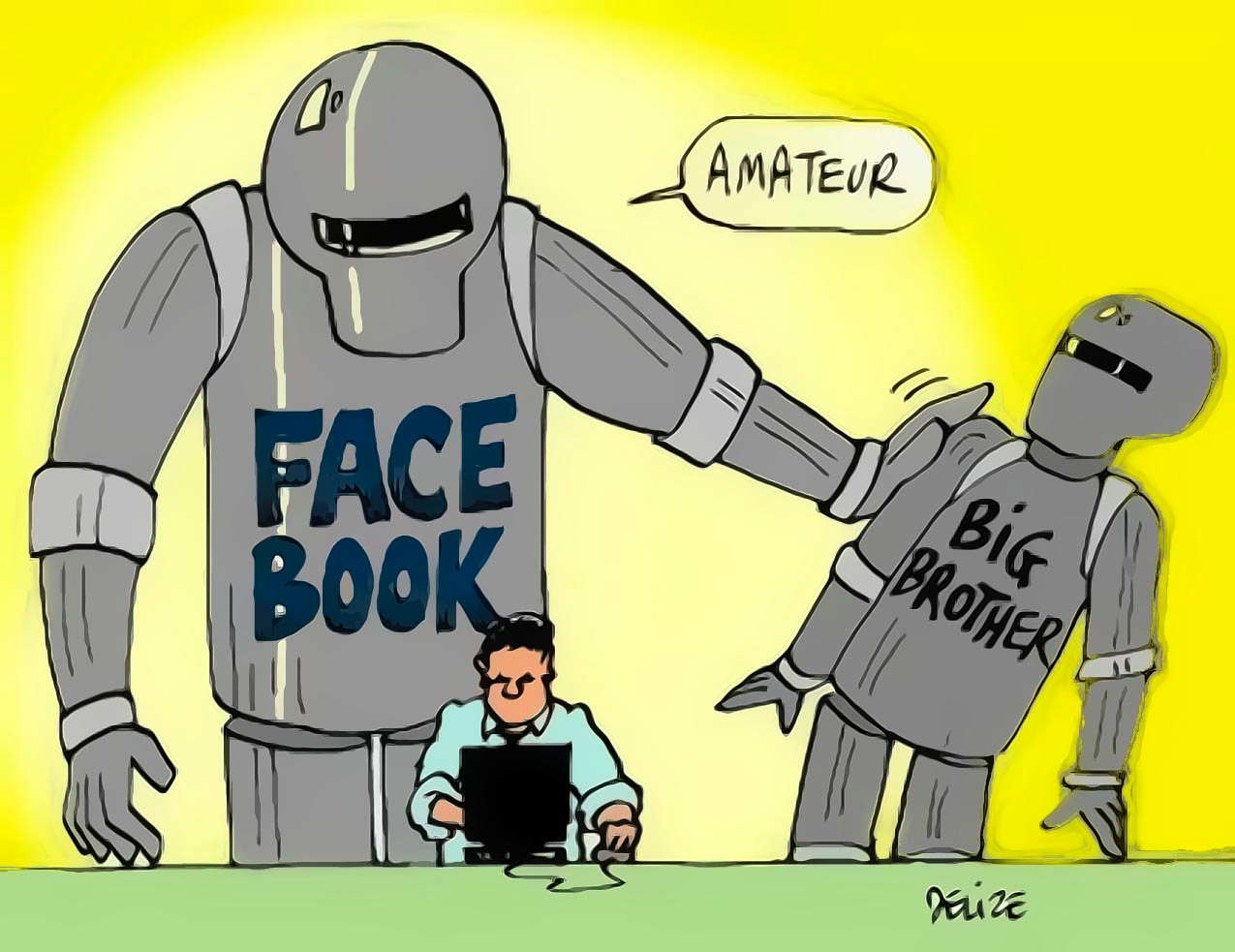

In diese Reihe von Datenanalyse und Ausnutzung reiht sich auch Mark Zuckerberg mit seiner Plattform Facebook ein. Das 2004 gegründete (a)soziale Netzwerk verwaltet weltweit 2,5 Mrd. Nutzer. Im Gegensatz zu Google, wo Verhaltensdaten analysiert werden, kann Facebook auf freiwillig angegebene Daten zugreifen und diese an Dritte weitervermitteln bzw. verkaufen. Klarnamen, Adressen, Telefonnummern und weitere Kontaktdaten müssen nicht erst durch findige Tricks ermittelt und aufbereitet werden. Der 'Facebooker von Welt' gibt all das bei der Anmeldung und Erstellung seines persönlichen Profils selbst an und wird so zum nützlichen Lieferant.

Auch aus Kommentaren, Uhrzeiten und Gruppenzugehörigkeiten der User werden verwertbare Erkenntnissse und Rückschlüsse gezogen und die Interessen, Hobbys, Gewohnheiten etc. der willfährigen Facebooker ermittelt. Der weltberühmte „Like-Button“ (Gefällt mir) sagt schon vieles über den Nutzer aus.

Auch aus Kommentaren, Uhrzeiten und Gruppenzugehörigkeiten der User werden verwertbare Erkenntnissse und Rückschlüsse gezogen und die Interessen, Hobbys, Gewohnheiten etc. der willfährigen Facebooker ermittelt. Der weltberühmte „Like-Button“ (Gefällt mir) sagt schon vieles über den Nutzer aus.

Facebook mag besonders, wenn die User Kommentare in endlosen Debatten und Diskussionen verfassen oder Nachrichten austauschen. In diesen Mehrzeilern kommen wahre Datenschätze zu Tage, die Facebook nur noch zu abzuernten und durch seine Algorithmen laufen lassen braucht.

► Datenschmutz statt Datenschutz

Der Schutz persönlicher, sensibler Daten sollte zwar jeden etwas angehen, doch die meisten Menschen sind desinteressiert, zu bequem oder schlicht und ergreifend zu faul. Viele können (oder wollen) sich nicht mal ansatzweise vorstellen, wie ihre Daten gesammelt und wofür diese zweckentfremdet und missbräulich eingesetzt werden.

Mit der Preisgabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist man noch etwas vorsichtiger, doch alle anderen Informationen über sich werden meist unbekümmert preisgegeben, frei nach dem Motto, man habe ja nichts zu verbergen. Genau diese Denkweise machen sich gierige Datenkraken zunutze und haben vor Jahren damit begonnen, Menschen wie selbstverständlich mit mobilen Versionen ihrer Datenfallen zu überschütten. Vom Smartphone bis zum Navi-Gerät wurden und werden alle alltäglichen Nutzgeräte mit einer App oder einem Gadget ausgestattet, die fleißig unsere privaten Daten und Postings anzapfen.

Kein Aufschrei, keine Entrüstung oder Zorn gegenüber den Spionagekonzernen. Öffentlicher Nahverkehr, Sehenswürdigkeiten, die Fahrt zum Arbeitsplatz oder zum Einkaufen, das aktuelle Urlaubsziel. Google, Facebook und Co. wissen immer wann und wo der User unterwegs ist, wen er trifft, wie er politisch denkt, was er sich ansieht, was er hört, isst, kauft - oder eben nicht. Würde auf einigen Apps der Name BND oder Finanzamt stehen – die Empörung darüber wäre groß.

Wenn man bedenkt, das besonders in Deutschland das Geschrei groß ist, wenn es um den staatlichen Eingriff in die Privatsphäre und die persönlichen Daten der Bevölkerung geht, gleicht es schon einem schlechten Treppenwitz, dass sich erwachsene Menschen sprachgesteuerte, internetbasierte intelligente persönliche Assistenten wie Alexa (Amazon), Siri (Apple), Cortana (Microsoft) oder den Google-Assistent freiwillig in ihr Zuhause geholt haben. Beim permanenten Stand-by der Geräte, um die Sprachbefehle seiner Konsumsklaven, auch nützliche Idioten genannt, erhaschen zu können, kommt es erwartungsgemäß zum vorsätzlichen Missbrauch dieser Technik. Die Abhörwanzen der Tech-Konzerne zeichnen alles auf und geben die Daten ungefiltert an ihre Hersteller weiter.

► Verschmelzung als Innovation

Die nächste Entwicklungsstufe ist gerade im vollen Gange: die Verschmelzung der analogen und digitalen Welt. Das Internet wird verschwinden. Es wird dadurch nicht weg, sondern überall sein! Die Menschen werden sich dynamisch in digitalen Räumen bewegen, ohne es noch bewußt zu merken. Intelligente Kühlschränke, selbstregulierende Thermostate, Sprach- und Verhaltenssteuerung beginnen sich jetzt schon unter dem Begriff „Smart Home Technologie“ zu etablieren. Oder denkt man an die sogenannten Variables, den Smartwatches [19] oder sogenannte Gesundheitsarmbänder. Wenn man auf diese Weise mit dem Internet verbunden ist, sind Heimgeräte ein wichtiger Bestandteil des 'Internets der Dinge' ('Internet of Things', kurz IoT).

Mit all dieser Verschmelzung von digitaler und analoger Welt kann noch viel mehr Verhaltensüberschuss generiert werden, als es jetzt schon der Fall ist, der sich dann wiederum ökonomisch nutzbar machen lässt!

Nachdem die Tech-Giganten es geschafft haben in unsere 'vier Wände' einzudringen, versuchen sie durch die eben genannten Variables in unser Innerstes zu kommen. Ständige Erhebung unserer Körperdaten sind sehr intime Einblicke, aber aus ökonomischer Sicht auch genauso wertvolle Daten. Es gibt bereits Versicherungen, die Boni an ihre Kunden auszahlen, wenn sie sich ein digitales Gesundheitsarmband oder eine Smartwatch zulegen.

Versicherungsunternehmen tüfteln sich mittlerweile die bizarrsten Möglichkeiten aus, um an unsere Daten zu gelangen. Elektrische Zahnbürsten zeichnen auf, wie oft wir unsere Zähne putzen. Die Einkaufs-App gibt die Daten weiter um zu erkennen, wie gesund wir uns ernähren. Und der 'Smart Driving Assistant' (Intelligenter Fahrassistent) im PKW gibt Daten preis, die über unser Fahrverhalten Rückschlüsse führen lassen.

► Digitaler Kolonialismus

Der Überwachungskapitalismus gleicht einer Landnahme, vergleichbar mit der Kolonialisierung indigener Völker durch die Europäer. Aus Bequemlichkeit, Unwissenheit oder einfach nur Dummheit lassen wir es zu, dass immer mehr dieser technischen Innovationen in unseren Alltag einfließen und uns Stück für Stück unserer eigenen Freiheit berauben (Stichw. Fremdbestimmung, Konditionierung).

Im Jahr 2010 kam Google auf die Idee, Fahrzeuge mit Kameras durch die Lande fahren zu lassen, und jeden Abschnitt, jedes Gebäude Stück für Stück zu fotografieren. Die dadurch entstandenen Daten verleibte sich Google ein und suggerierte eine praktische Nützlichkeit, die jedem User zugute kommen würde, indem man die Apps und Gadgets für den Nutzer noch besser machen könne. In Wahrheit wurde sich hier der öffentliche Raum angeeignet, um daraus weitere potenzielle Geldquellen zu generieren.

![]()

Die Kommerzialisierung und Kolonialisierung unseres Körpers nimmt immer größer werdende Dimensionen an. Dabei wird geltendes Recht in erster Linie ignoriert, um Fakten zu schaffen, die dann im Nachhinein nur noch schwer rückgängig zu machen sind. Solche 'Eroberungsmuster' lassen sich immer häufiger erkennen. Die Invasoren des 21. Jahrhunderts fragen nicht um Erlaubnis. Sie stoßen vor und pflastern die verbrannte Erde mit pseudo-legitimierenden Praktiken. Statt zynisch übermittelter königlicher Edikte bieten sie zynisch vermittelte Nutzungsvereinbarungen, deren drakonische Forderungen nicht weniger obskur und unverständlicher sind, als die der kolonialen Herrscher im 15. und 16. Jahrhundert.

Eine solche rigorose Vorgehensweise wurde auch mit 'Google Street View' in die Praxis umgesetzt. Es wurden Fakten geschaffen, indem die Kamerafahrzeuge von Gebäuden und den sich im Umfeld aufhaltenden Menschen Fotos machten. Ob die Eigentümer, Bewohner und alle erfassten Passanten damit überhaupt einverstanden waren oder ob Google gegen geltendes Recht (z.B. auf Schutz der Privatspäre) verstoßen hatte, war erstmal bedeutungslos. Erst im Nachhinein mussten Personen, Gebäude, Autokennzeichen etc. verpixelt (unkenntlich gemacht) werden, allerdings auch nur wenn gegen diese 'Zwangserfassung' schriftlich Einspruch erhoben wurde.

![]() Wie damals die indigenen Völker sich den für sie unverständlichen, repressiven Anordnungen der europäischen Kolonialmächte fügen mussten, akzeptieren die meisten Menschen heute die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IT-Giganten - völlig ahnungslos was sie da 'akzeptieren'. Mal ehrlich, wer hat sich bspw. die AGB´s von Facebook, immerhin schlappe 38 Seiten, intensiv durchgelesen? Hier schaffen Facebook, Google und Co. Fakten, denn wer sie nutzen will, akzeptiert durch Häkchensetzen.

Wie damals die indigenen Völker sich den für sie unverständlichen, repressiven Anordnungen der europäischen Kolonialmächte fügen mussten, akzeptieren die meisten Menschen heute die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IT-Giganten - völlig ahnungslos was sie da 'akzeptieren'. Mal ehrlich, wer hat sich bspw. die AGB´s von Facebook, immerhin schlappe 38 Seiten, intensiv durchgelesen? Hier schaffen Facebook, Google und Co. Fakten, denn wer sie nutzen will, akzeptiert durch Häkchensetzen.

► Fazit

Es stellt sich letzten Endes die Frage, was man diesem Überwachungskapitalismus entgegen setzen kann. In erster Linie natürlich der Verzicht auf das Ganze. Allerdings treten die Tech-Giganten auch über den digitalen Sektor hinaus in unsere analoge Welt. Selbst wer kein Smartphone, PC, Laptop, Tablet oder TV besitzt, kann den Tentakeln nicht komplett entfliehen. Spätestens im öffentlichen Raum oder am Arbeitsplatz erfassen uns Kameras, Mikrofone oder Sensoren und nutzen diese zur Erkennung und Analyse unserer Person.

Eine Möglichkeit zur Überwindung des Überwachungskapitalismus wäre die Enteignung und/oder Zerschlagung dieser Konzerne. Jetzt wird bestimmt bei einigen Lesern der Puls in die Höhe gehen, wenn das Gespenst vom Kommunismus, die Enteignung, hier genannt wird. Denen sollte allerdings eine Sache klar werden: Das Internet sollte ursprünglich uns allen gehören. Wir sind es die derzeit enteignet werden, in dem unsere persönlichen Daten der Werbebranche, den Versicherungen, Banken und anderen Wirtschaftszweigen verkauft werden, ohne das wir daran auch nur einen Cent verdienen. Wir geben - mehr oder weniger - freiwillig immer mehr von unserer Freiheit und Selbstbestimmung auf, machen uns gläsern und lassen uns von ein paar wenigen aber extrem mächtigen Konzernen manipulativ lenken, leiten und ausbeuten. Die Gefahr, die von solchen Tech-Riesen ausgeht, ist den meisten Menschen nicht mal bewusst - oder auch sch. . egal. Dabei ist sie eine akute Bedrohung für unsere Gesellschaft.

Christian Jakob, freier Publizist aus 42799 Leichlingen-Witzhelden (NRW).

_________

Schlussbemerkung von KN-ADMIN Helmut Schnug: Es steht den meisten Menschen in vielen Bereichen frei zu entscheiden, welcher Art Informationen er oder sie wann und wo preis gibt - und ob überhaupt Informationen preisgeben werden, die gegen uns und unsere Interessen erfasst und verwenden werden.

Schlussbemerkung von KN-ADMIN Helmut Schnug: Es steht den meisten Menschen in vielen Bereichen frei zu entscheiden, welcher Art Informationen er oder sie wann und wo preis gibt - und ob überhaupt Informationen preisgeben werden, die gegen uns und unsere Interessen erfasst und verwenden werden.

Kaufe ich bei Amazon oder Alexa? NEIN! Habe ich einen Account bei einem der (a)sozialen Netzwerke wie Facebook? NEIN!

Hab ich einen Account bei Google und nutze ich Google Chrome, G-Mail (früher Google Mail) oder andere Google-Produkte? NEIN!

Nutze ich Online-Banking oder Online-Bezahldienste? NEIN! Nutze ich Kreditkarten, Kunden- oder Payback-Karten? NEIN!

Nutze ich Instant-Messaging-Dienste wie Skype, ICQ, Snapchat, Telegram, WhatsApp oder Kurznachrichtendienste wie Twitter? NEIN!

Habe ich ein Smartphone? NEIN! Nutze ich Apps irgend welcher Art? NEIN! Nutze ich ein Navigationsgerät? NEIN!

[20]Muss ich mich auf jeder/m sich bietenden Seite/Forum registrieren, dort freizügig Informationen über mich preisgeben und dann zu allem auch noch meinen Senf dazu zu geben, nur um 'dazu zu gehören'? NEIN!

[20]Muss ich mich auf jeder/m sich bietenden Seite/Forum registrieren, dort freizügig Informationen über mich preisgeben und dann zu allem auch noch meinen Senf dazu zu geben, nur um 'dazu zu gehören'? NEIN!

Empfinde ich all das (und mehr!) denn nicht als Einschränkung so genannter Lebensqualität oder gar als Verzicht? NEIN!

Bin ich trotzdem erreichbar? Habe ich denn ein Leben mit Sozialkontakten (Netz- und reale Kontakte)? JA!

Kurz: Die Entscheidung zum gläsernen, auf perfide Weise manipulierte und durchkonditionierte Mensch (nützlicher Idiot) zu werden, liegt jedenfalls viel öfters bei den Menschen selbst, als sie es begreifen können - oder wollen. Der Mensch kann bequem, faul und naiv sein, auf jedweden psychologischen Werbetrick hereinfallen und dadurch die gewünschten Informationen preisgeben - oder der Mensch fällt nicht auf die psychologischen Spielchen herein, um sich weiterhin - zumindest 'einigermaßen' - in freier Wildbahn bewegen zu können. An Blödheit kaum noch zu überbieten sind Aussagen wie »Von mir aus kann jeder meine Daten greifen. Ist mir egal. Ich hab' ja nichts zu verbergen«.

Selbstdenken, Selbstbestimmung, Selbstbewußtsein, eine gesunde Skepsis mit einem Schuß radikaler Selbstdisziplin sind hilfreiche Attribute. Denkverbote, Duckmäuserei, Gruppendruck, Kadavergehorsam, Obrigkeitshörigkeit, Konformismus, . . . sind mit mir nicht zu machen - NO WAY! Es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten, sich im Web ohne nervige Werbung, Pop-ups, Cookies etc. zu bewegen, ebenso kann man . . . natürlich mache ich hier meine Gegenmaßnahmen nicht öffentlich.

Schlusswort von Hans A. Pestalozzi (* 7. Februar 1929 in Zürich; † 14. Juli 2004 in Wattwil):

»Du bist krank! Du bist unzufrieden! Du vernachlässigst deine Kinder! Du bist unfähig, deine Freizeit zu gestalten! Glaube nicht, du könntest einfach so gesund und zufrieden sein. Wir, die Wirtschaft, sagen dir, was du zu schlucken, zu schlürfen, anzuschaffen, den Kindern zu kaufen hast.«

Eine Gesellschaft, die ihren »Erfolg« einzig und allein daran mißt, wieviel Ware in einem Jahr hergestellt und wieviele Dienstleistungen erbracht wurden, ohne nach dem Sinn zu fragen, muß von einem negativen Lebensprinzip ausgehen. Zufrieden sein, glücklich sein, gesund sein sind in einer solchen Gesellschaft wertlos: Positive Zustände erhöhen das Bruttosozialprodukt nicht.

Unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft können in ihrer heutigen Konzeption nur überleben, wenn wir unglücklich, unzufrieden, krank, unfähig sind. Wenn Wirtschaft darin besteht, negative Zustände zu beseitigen, und wenn die gleiche Wirtschaft behauptet, ständig weiter wachsen zu müssen, dann kann sie nur ein Interesse haben: die negativen Zustände zu verstärken.

Und dies tut sie mit Erfolg. Gleichzeitig gibt sie uns aber vor, die Menschen glücklich zu machen. »Es geht euch ja so gut wie noch nie!« Damit hat sie uns bei der Angst: »Paßt auf! Wenn ihr euch nicht so verhaltet. wie wir es sagen, verliert ihr euren Wohlstand - das, was euer Glück ausmacht!« (-Auszug aus Pestalozzis AUFRUF ZUR REBELLION [21], verfasst im Jahre 1982!).

► Artikel-Lesetipps zu Amazon (Alexa), Facebook und Algorithmen:

»Dringender Appell: Raus aus der Amazon-Beziehungsfalle. Die Daten der Menschen sind unantastbar« (-Johannes Bröckers), von Marcus Klöckner | Verantwortlicher: Redaktion NachDenkSeiten >> weiter [22].

»Alexa, ich mach Schluss mit dir! Nichts wie raus aus der Amazon-Beziehungsfalle.« von Johannes Bröckers / Autor auf westendverlag >> weiter [17].

»Schnauze, Alexa! Ich kaufe nicht bei Amazon. Vorsicht! Dieses Buch liefert überzeugende Argumente.« von Johannes Bröckers / Autor auf westendverlag >> weiter [16].

»Niemand hat den Datenschutz-Negativpreis BigBrotherAward [23] so oft erhalten wie Amazon.«

»BGH-Urteil: Kartellrechtlicher Missbrauch durch Facebook. Umfassende Sammlung von Nutzerdaten müssen vorerst gestoppt werden.« von Markus Reuter / netzpolitik.org >> weiter [24].

»Bestseller-Algorithmen: Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben.« von Peter Samol / Aus Streifzüge 2019-77 >> weiter [10].

► ACHTUNG: Dieser Artikel ist eine Erstveröffentlichung. Die Bilder, Grafiken, Illustrationen und Karikaturen sind nicht Bestandteil der Originalveröffentlichung und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten folgende Kriterien oder Lizenzen, siehe weiter unten. Grünfärbung von Zitaten im Artikel und einige zusätzliche Verlinkungen wurden ebenfalls von H.S. als Anreicherung gesetzt, ebenso die Komposition der Haupt- und Unterüberschrift(en) geändert.

► Bild- und Grafikquellen:

1. Überwachungskapitalismus (engl.: Surveillance capitalism) ist ein im Jahr 2014 von der US-amerik. Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff [4] geprägter Begriff, unter dem sie ein marktwirtschaftliches, kapitalistisches System versteht, das die mit technischen Mitteln von Menschen abgeschöpften persönlichen Daten dazu benutzt, Informationen über Verhaltensweisen zu sammeln, diese zu analysieren und für marktökonomische Entscheidungsfindungen aufzubereiten, um daraus Verhaltensvorhersagen generieren zu können und über deren Nutzung Gewinne zu erwirtschaften. (>> Wikipedia [25]). Grafik: Wilfried Kahrs (WiKa).

1. Überwachungskapitalismus (engl.: Surveillance capitalism) ist ein im Jahr 2014 von der US-amerik. Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff [4] geprägter Begriff, unter dem sie ein marktwirtschaftliches, kapitalistisches System versteht, das die mit technischen Mitteln von Menschen abgeschöpften persönlichen Daten dazu benutzt, Informationen über Verhaltensweisen zu sammeln, diese zu analysieren und für marktökonomische Entscheidungsfindungen aufzubereiten, um daraus Verhaltensvorhersagen generieren zu können und über deren Nutzung Gewinne zu erwirtschaften. (>> Wikipedia [25]). Grafik: Wilfried Kahrs (WiKa).

2. Karikatur: "Google hat einfach eine zu große Marktmacht. Gibt's denn da keine Alternative?" - "Bestimmt. Muss ich kurz mal googeln . . ".

Karikatur von Kostas Koufogiorgos. Koufogiorgos wurde 1972 in Arta, Griechenland geboren, studierte nach dem Abitur 1989 Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Athen und begann zeitgleich als Karikaturist für verschiedene griechische Zeitungen und Magazine zu arbeiten.

Seit dem Umzug 2008 nach Deutschland veröffentlicht er seine Karikaturen in verschiedenen Tages-, Wochen- und Online-Zeitungen, z.B. im Handelsblatt, in den Ruhrnachrichten, im Hamburger Abendblatt, im Weser Kurier, der Fuldaer Zeitung, der Neuen Osnabrücker Zeitung, im Flensburger Tageblatt, den Lübecker Nachrichten, der Passauer Neuen Presse, der Ostsee-Zeitung, der Magdeburger Volksstimme, der Freien Presse, der Mainpost, dem Westfälischen Anzeiger, dem Tageblatt (Luxemburg), der Neuen Rheinischen Zeitung u.a. Des Weiteren findet man seine Arbeiten in Magazinen (z.B. „Nebelspalter“, „Der Spiegel“), Fachzeitungen (z. B. „vida“), Onlineportalen (z.B. „web.de“, „gmx.de“, "msn.com"), und zahlreichen Bildungsmedien.

2008 wurde sein Buch „Minima Politika“ (mit Wolfgang Bittner) veröffentlicht, 2011 folgte „Frau Schächtele will oben bleiben“ (mit Monika Spang) sowie 2016 "S(tuttgart) 21 - Karikaturen" und das "Jahr 2017 in bunten Bildern". 2012 erhielt er eine Auszeichnung beim Deutschen Preis für die politische Karikatur „Mit spitzer Feder“. 2016 folgten eine Auszeichnung beim Deutschen Preis für die politische Karikatur und ein 3. Preis des BJV zum Tag der Pressefreiheit. In Griechenland ist er der Karikaturist der Athener Tageszeitung „Eleftherotypia“.

Kostas Koufogiorgos lebt mit seiner Frau, einer Kunst-Restauratorin, in Stuttgart und hat in Haigerloch-Stetten ein Gemäldeatelier als Rückzugsort. >> www.koufogiorgos.de [26] >> www.facebook.com/koufogiorgos. >> Direktlink zur Karikatur [27]. Die Genehmigung zur Veröffentlichung einer Karikatur/Woche im Kritischen Netzwerk wurde von Herr Koufogiorgos via Mail am 15. September 2011 erteilt - vielen Dank dafür. Die Rechte bleiben beim Urheber Kostas Koufogiorgos.

3. Buchcover "Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus" von Shoshana Zuboff. Aus dem Englischen von Bernhard Schmid. Campus Verlag FFM, 727 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen, ISBN 978-3-593-50930-3, erschienen am 4.10.2018. Preis EUR 29,95 [D] - 30,80 [A] - 36,80 [sFrCH].

Das Buch ist auch im PDF-Format, EPUB-Format und MOBI/Kindle-Format erhältlich für 25,99 € [D], ISBN 978-3-593-43943-3.

Der Überwachungskapitalismus: (Zitat aus dem Vorspann des Buches!)

1. Neue Marktform, die menschliche Erfahrung als kostenlosen Rohstoff für ihre versteckten kommerziellen Operationen der Extraktion, Vorhersage und des Verkaufs reklamiert;

2. eine parasitäre ökonomische Logik, bei der die Produktion von Gütern und Dienstleistungen einer neuen globalen Architektur zur Verhaltensmodifikation untergeordnet ist;

3. eine aus der Art geschlagene Form des Kapitalismus, die sich durch eine Konzentration von Reichtum, Wissen und Macht auszeichnet, die in der Menschheitsgeschichte beispiellos ist;

4. Fundament und Rahmen einer Überwachungsökonomie;

5. so bedeutend für die menschliche Natur im 21. Jh. wie der Industriekapitalismus des 19. und 20. Jhs. für die Natur an sich;

6. der Ursprung einer neuen instrumentären Macht, die Anspruch auf die Herrschaft über die Gesellschaft erhebt und die Marktdemokratie vor bestürzende Herausforderungen stellt;

7. zielt auf eine neue kollektive Ordnung auf der Basis totaler Gewissheit ab;

8. eine Enteignung kritischer Menschenrechte, die am besten als Putsch von oben zu verstehen ist – als Sturz der Volkssouveränität.

4. FUCK GOOGLE - FACEBOOK - AMAZON: Protestplakat auf einer Demo. Quelle: privat.

5. ARM TROTZ ARBEIT - WORKING POOR dank der verfehlten zunehmend liberalisierten Lohn- und Arbeitsmarktpolitik (Niedriglohn, Leiharbeit, Zeitarbeit, Arbeit auf Abruf, lächerlich geringer Mindestlohn der nicht einmal die Inflation und die extrem gestiegenen Energiekosten ausgleicht sowie weiterer politischer Fehlentscheidungen). Wenige schaffen es, in 5 Jahren aus der Armut zu kommen. Besonders problematisch ist, dass sich parallel zu den Anstiegen sowohl die Einkommensarmut als auch der Einkommensreichtum verfestigt haben. Grafik: schuldnerhilfe - Horst Tinnes, Linz/Österreich. Quelle: Pixabay [28]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [29]. >> Bild [30] (ohne Textinlet). Das Textinlet wurde von Wilfried Kahrs (WiKa) eingearbeitet.

6. Krisengewinner Jeff Bezos: ERBARMUNGSLOS & UNERSÄTTLICH. Danke Corona! Foto (nur Bezos): National Museum of American History. Quelle: Flickr [31]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0 [32]). In das Foto wurden die beiden Buchcover und der Text eingearbeitet von KN-ADMIN Helmut Schnug.

7. Datenkrake FACEBOOK macht sich zunehmend zum Erfüllungsgehilfen staatlicher Repression. Cartoon: Jelice.

8. Hungrige Krokodile einer Kroko-Farm auf Kuba sind wie gefräßige Datenkraken. Boykottiert endlich die wirkmächtigsten US-amerikanischen Datenabgreifer und deren gierige Sammelwut: Amazon, Facebook, Instagram, PayPal, Google, Gmail, Twitter, Skype, WhatsApp, Android-Apps u.a.. Die NSA bedient sich dieser Daten. Boycott greedy US-data-grabbers! Fuck them! Foto: newgirl / Vicky. Quelle: Pixabay [28]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [29]. >> Foto [33]. Die farbigen Textinlets (Namen), das kleine Foto im Foto (es zeigt KN-ADMIN Helmut Schnug) und der Textbalken unter dem Foto wurden nachträglich ergänzt.

9. SMART HOME: Smart-Home-Geräte, smarte Assistenten, smarte Haushaltsgeräte, smarte Toaster, Smartphones, Smart Speaker, Multimedia . . - perfekt wie die perfide Ausweitung unseres rechtsbeugenden Schnüffelstaat und die zügellose Datenauswertung für Datenkraken wie Amazon, Facebook, Google, Geheimdienste und Co. Grafik: Pixaline / Sabine K. Quelle: Pixabay [28]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [29]. >> Grafik [34].

10. Kamerafahrzeuge von Google. Google Street View ist ein Online-Dienst des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC, der 360-Grad-Ansichten aus der Straßenperspektive darstellt. Er erweitert den unternehmenseigenen Kartendienst Google Maps und das Programm Google Earth. Insgesamt gab es allein in Deutschland 244.237 Anträge auf Unkenntlichmachung, die vor dem Start der Veröffentlichung bearbeitet werden mussten. Diese Gebäude erscheinen unwiderruflich verpixelt, da Google sich verpflichtet hat, das Rohdatenmaterial zu löschen >> weiter. Foto: Niall Kennedy, San Francisco, CA, USA. Quelle: Flickr [35]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung-Nicht kommerziell 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0 [32]).

11. FUCK facebook AND LIVE LIFE! Freie Nutzung.

12. OHNE Amazon. Niemand hat den Datenschutz-Negativpreis BigBrotherAward [23] so oft erhalten wie Amazon. Grafik: freie Verwendung. Herzlichen Dank an AG Küste - c/o Elisa Rodé > weiter [36].

13. NO - NEIN SAGEN - Boykott - Verweigerung - Widerstand - ziviler Ungehorsam. Ein einziges unbeugsames NEIN kann den Lauf der Dinge bereits ändern; nicht auszudenken, was jedes weitere an Kraft hinzufügt. Wir brauchen bei weitem nicht so viele NEINS wie wir glauben. Es ist die Qualität, die entscheidet, nicht die Quantität. Für das NEIN müssen wir weder auf die Straße, noch in sonst einer Weise „Widerstand“ leisten oder gar laut werden. Im Gegenteil. Illustration: jeftymatricio1 / Jefty Matricio, Philippines. Quelle: Pixabay [28]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [29]. >> Illustration [37].

14. NO! (Bild eines alten Stempels im Würfelformat). NEIN SAGEN! Aufstehen und bereit sein zur Rebellion! Foto: uello / Ulrike Leone, Deutschland / Sizilien. Quelle: Pixabay [28]. Alle Pixabay-Inhalte dürfen kostenlos für kommerzielle und nicht-kommerzielle Anwendungen, genutzt werden - gedruckt und digital. Eine Genehmigung muß weder vom Bildautor noch von Pixabay eingeholt werden. Auch eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. Pixabay-Inhalte dürfen verändert werden. Pixabay Lizenz [29]. >> Foto [38].

15. Textgrafik: "Glaubst du nicht, daß du dadurch, daß du dich diesem System verweigerst, letztlich auch das System veränderst, indem du es untergräbst?" -Hans A. Pestalozzi (* 7. Februar 1929 in Zürich; † 14. Juli 2004 in Wattwil). Diese Aussage ist auch das Leitmotto von KN-ADMIN Helmut Schnug. Pestalozzi bezeichnet das als "Positive Subversion".

Pestalozzi zeigt schonungslos die Widersprüche in unserer Gesellschaft auf, weswegen man ihm subversive Tätigkeit nachgesagt hat. Doch gerade gegen den Totalitätsanspruch der Wirtschaft, gegen ungehemmtes Wachstum, gegen maßlose Ausbeutung der natürlichen Reserven und Machtmissbrauch setzt der Agitator den Aufruf zur positiven Subversion, d. h. er zeigt Möglichkeiten für neue Lebensformen in einer nachindustriellen Zeit auf.

Zur Diskussion stehen moralische Prinzipien, Demokratie und Freiheitsrechte, Rechts- und Eigenstaatlichkeit, Arbeit und Freizeit. Das Konzept der positiven Subversion kann man als die subtile innere Umwandlung eines entropischen [39] Systems in das größere Wohl durch die Praxis des höheren Rechts definieren. Positive Subversion ist eine praktische Alternative zu herkömmlichen Methoden, einen positiven Wandel des maroden Gesellschaftssystems und eine gerechte, menschliche und nachhaltige Sozialreform herbeizuführen. Grafik: Wilfried Kahrs.

16. Buchcover "Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus" von Shoshana Zuboff. Aus dem Englischen von Bernhard Schmid. Campus Verlag FFM, 727 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen, ISBN 978-3-593-50930-3, erschienen am 4.10.2018. Preis EUR 29,95 [D] - 30,80 [A] - 36,80 [sFrCH]. Das Buch ist auch im PDF-Format, EPUB-Format und MOBI/Kindle-Format erhältlich für 25,99 € [D], ISBN 978-3-593-43943-3.