Luftmatratze vs. Hotel: Wie man Home Sharing reguliert

► von Patricia Klopf und Simon Schumich / A&W blog

Das Aufkommen von Unternehmen à la Airbnb oder Wimdu, die der Sharing Economy zugerechnet werden, sorgte für einigen Aufruhr. Beklagt wurden unfaires Verhalten, gesetzliche Graubereiche und eine Menge Unsicherheiten: Doch die Politik schaffte Ordnung, und klare Rahmenbedingungen regen nun Innovationen an.

Das Aufkommen von Unternehmen à la Airbnb oder Wimdu, die der Sharing Economy zugerechnet werden, sorgte für einigen Aufruhr. Beklagt wurden unfaires Verhalten, gesetzliche Graubereiche und eine Menge Unsicherheiten: Doch die Politik schaffte Ordnung, und klare Rahmenbedingungen regen nun Innovationen an.

► Die Wirtschafts- und Arbeitswelt hat sich verändert

Digitale Plattformunternehmen wie Google, Facebook und Amazon nahmen bereits im letzten Jahrzehnt eine prominente Rolle in der Liste der weltweit wertvollsten Unternehmen ein. Dazu gesellen sich vermehrt auch digitale Plattformen, die zur Sharing Economy zählen. Die Geschäftsmodelle dieser neuen Akteure basieren auf der Idee des Teilens: Sie koordinieren und/oder vermitteln die gemeinsame Nutzung von Gegenständen oder Dienstleistungen. Über digitale Marktplätze machen sie ihre Vermittlungsleistungen einfach, schnell und unkompliziert zugänglich.

Eines der bekanntesten Beispiele ist die Überlassung von Wohnraum, wobei es stark im Trend ist, dass Menschen ihren Wohnraum entweder teilen oder ihre privaten Wohnungen zeitlich begrenzt fremden Personen zur Verfügung stellen.

Die Sharing Economy bietet neue ressourcenschonende, orts- u. zeitunabhängige Nutzungsmöglichkeiten. Das zwischenmenschliche Vertrauen wird durch Bewertungsmechanismen gestärkt. Jedoch ist Home Sharing kontrovers und es fehlte zu Beginn an klaren rechtlichen Rahmenbedingungen.

Höhepunkt der Spannungen bildeten Trumps Forderungen nach höheren Militärausgaben seiner NATO-Verbündeten, die er in wie ein Mafia-Boss als „Delinquenten“ behandelte. Dessen ungeachtet bekräftigten alle Bündnispartner ihr Engagement für eine massive militärische Aufrüstung. Die Kosten wird überall die Arbeiterklasse tragen, in Form von Angriffen auf ihre soziale Stellung und weitreichenden Einschnitten in die öffentliche Infrastruktur.

Höhepunkt der Spannungen bildeten Trumps Forderungen nach höheren Militärausgaben seiner NATO-Verbündeten, die er in wie ein Mafia-Boss als „Delinquenten“ behandelte. Dessen ungeachtet bekräftigten alle Bündnispartner ihr Engagement für eine massive militärische Aufrüstung. Die Kosten wird überall die Arbeiterklasse tragen, in Form von Angriffen auf ihre soziale Stellung und weitreichenden Einschnitten in die öffentliche Infrastruktur.

In seiner Rede im Parlament am 5. Juli 2018 sagte der britische Innenminister Sajid Javid folgendes:

In seiner Rede im Parlament am 5. Juli 2018 sagte der britische Innenminister Sajid Javid folgendes:

Zu einer kategorialen Kritik wollte oder konnte sich die Linke nie aufschwingen. Kategorial meint, endlich zu fragen, in welchen Koordinaten wir uns bewegen und denken, ob bestimmte Formprinzipien nicht Ergebnisse vorwegnehmen, also nicht beliebig instrumentalisierbar sind, wie man es gerne hätte oder zumindest unterstellt. Sonst erschöpft sich Kritik am Ist-Zustand in der Gebetsmühle leerer Worthülsen:

Zu einer kategorialen Kritik wollte oder konnte sich die Linke nie aufschwingen. Kategorial meint, endlich zu fragen, in welchen Koordinaten wir uns bewegen und denken, ob bestimmte Formprinzipien nicht Ergebnisse vorwegnehmen, also nicht beliebig instrumentalisierbar sind, wie man es gerne hätte oder zumindest unterstellt. Sonst erschöpft sich Kritik am Ist-Zustand in der Gebetsmühle leerer Worthülsen:

Lange blieb es still um das Förderprogramm des Bundes, das für zeitgemäße Internetanschlüsse in ganz Deutschland sorgen soll. Die heute vorgestellte Überarbeitung war notwendig geworden, weil

Lange blieb es still um das Förderprogramm des Bundes, das für zeitgemäße Internetanschlüsse in ganz Deutschland sorgen soll. Die heute vorgestellte Überarbeitung war notwendig geworden, weil

Künftig sollen je Woche 20 Überstunden möglich sein und damit Wochenarbeitszeiten von 60 Stunden ermöglicht werden. Derart lange Arbeitszeiten waren bislang im Einzelfall zur Verhinderung unverhältnismäßiger wirtschaftl. Nachteile möglich. Sie mussten jeweils mit der Vertretung der ArbeitnehmerInnen, dem Betriebsrat, in Betriebsvereinbarungen vereinbart werden.

Künftig sollen je Woche 20 Überstunden möglich sein und damit Wochenarbeitszeiten von 60 Stunden ermöglicht werden. Derart lange Arbeitszeiten waren bislang im Einzelfall zur Verhinderung unverhältnismäßiger wirtschaftl. Nachteile möglich. Sie mussten jeweils mit der Vertretung der ArbeitnehmerInnen, dem Betriebsrat, in Betriebsvereinbarungen vereinbart werden.

Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten drängen auf die Veränderung des Völkerrechts, weil es sie daran hindert, ihre Interessen gegen andere durchzusetzen. Jüngstes Beispiel: die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen.

Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Vereinigten Staaten drängen auf die Veränderung des Völkerrechts, weil es sie daran hindert, ihre Interessen gegen andere durchzusetzen. Jüngstes Beispiel: die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen.

Erwerbsfähige Bürger können in Deutschland Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II bzw. „Hartz IV“) nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (

Erwerbsfähige Bürger können in Deutschland Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II bzw. „Hartz IV“) nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (

Eine überwältigende Mehrheit der

Eine überwältigende Mehrheit der  Den Begriff

Den Begriff

Die Konzentration des Reichtums des Planeten in den Händen einer engen Finanzelite wächst sprunghaft. Ein neuer, am Dienstag veröffentlichter Bericht zeigt, dass der Reichtum der 18,1 Millionen „High-Net-Worth Individuals“, die ein Anlagevermögen von einer Million Dollar oder mehr haben, im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf über 70 Billionen Dollar gestiegen ist.

Die Konzentration des Reichtums des Planeten in den Händen einer engen Finanzelite wächst sprunghaft. Ein neuer, am Dienstag veröffentlichter Bericht zeigt, dass der Reichtum der 18,1 Millionen „High-Net-Worth Individuals“, die ein Anlagevermögen von einer Million Dollar oder mehr haben, im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf über 70 Billionen Dollar gestiegen ist. „

„ Die Schaffung von Öffentlichkeit und ihre Sensibilisierung für die Geschehnisse in Kurdistan können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diesen Krieg einzudämmen und mittelfristig den Weg für eine friedliche Lösung zu ebnen. Hierzu möchten wir als Civaka Azad unseren Beitrag leisten. (…) Mit diesem Bewusstsein und den fortschrittlichen Projekten bauen die Menschen aus Kurdistan ihre Civaka Azad – ihre freie Gesellschaft – gegen die permanenten Repressalien durch die jeweiligen Staatsapparate auf.

Die Schaffung von Öffentlichkeit und ihre Sensibilisierung für die Geschehnisse in Kurdistan können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diesen Krieg einzudämmen und mittelfristig den Weg für eine friedliche Lösung zu ebnen. Hierzu möchten wir als Civaka Azad unseren Beitrag leisten. (…) Mit diesem Bewusstsein und den fortschrittlichen Projekten bauen die Menschen aus Kurdistan ihre Civaka Azad – ihre freie Gesellschaft – gegen die permanenten Repressalien durch die jeweiligen Staatsapparate auf.

Vor fast genau hundert Jahren wurde der 12-Stundentag abgeschafft. Diese Errungenschaft wurde heute, hundert Jahre später, von der Regierung rückgängig gemacht. Die bedingungslose Verlängerung der Arbeitszeit heißt: Während bis dato maximal zehn Stunden am Tag gearbeitet werden darf, dürfen künftig auch eine 11. und 12. Stunde (als Überstunde) angeordnet werden. Anstatt 50 Stunden in der Woche, darf der Arbeitgeber 60 Stunden Arbeit verlangen.

Vor fast genau hundert Jahren wurde der 12-Stundentag abgeschafft. Diese Errungenschaft wurde heute, hundert Jahre später, von der Regierung rückgängig gemacht. Die bedingungslose Verlängerung der Arbeitszeit heißt: Während bis dato maximal zehn Stunden am Tag gearbeitet werden darf, dürfen künftig auch eine 11. und 12. Stunde (als Überstunde) angeordnet werden. Anstatt 50 Stunden in der Woche, darf der Arbeitgeber 60 Stunden Arbeit verlangen. Uns wurde gesagt, wir müssten in den Irak einmarschieren, weil Saddam Hussein ein böser Diktator war. Wir mussten Libyen bombardieren, weil Muammar al-Gaddafi ein böser Diktator war, der ein "Blutbad" gegen sein eigenes Volk auslösen wollte. Heute wird uns natürlich gesagt, dass wir die Aufständischen in Syrien unterstützen sollten, weil Baschar al-Assad ein böser Diktator ist, und wir müssen unsere Schwerter immer wieder gegen Kim Jong-un in Nordkorea und Wladimir Putin in Russland erheben, weil auch sie böse Diktatoren sind.

Uns wurde gesagt, wir müssten in den Irak einmarschieren, weil Saddam Hussein ein böser Diktator war. Wir mussten Libyen bombardieren, weil Muammar al-Gaddafi ein böser Diktator war, der ein "Blutbad" gegen sein eigenes Volk auslösen wollte. Heute wird uns natürlich gesagt, dass wir die Aufständischen in Syrien unterstützen sollten, weil Baschar al-Assad ein böser Diktator ist, und wir müssen unsere Schwerter immer wieder gegen Kim Jong-un in Nordkorea und Wladimir Putin in Russland erheben, weil auch sie böse Diktatoren sind.

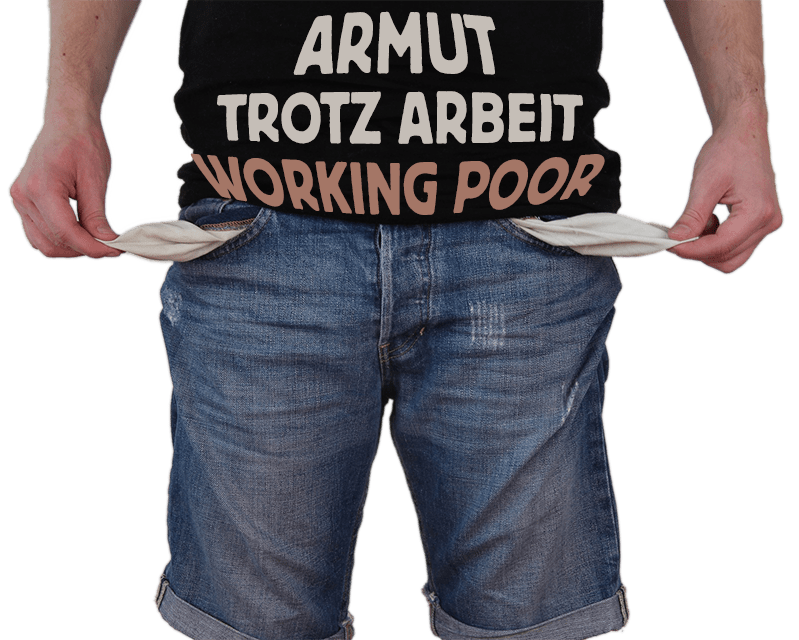

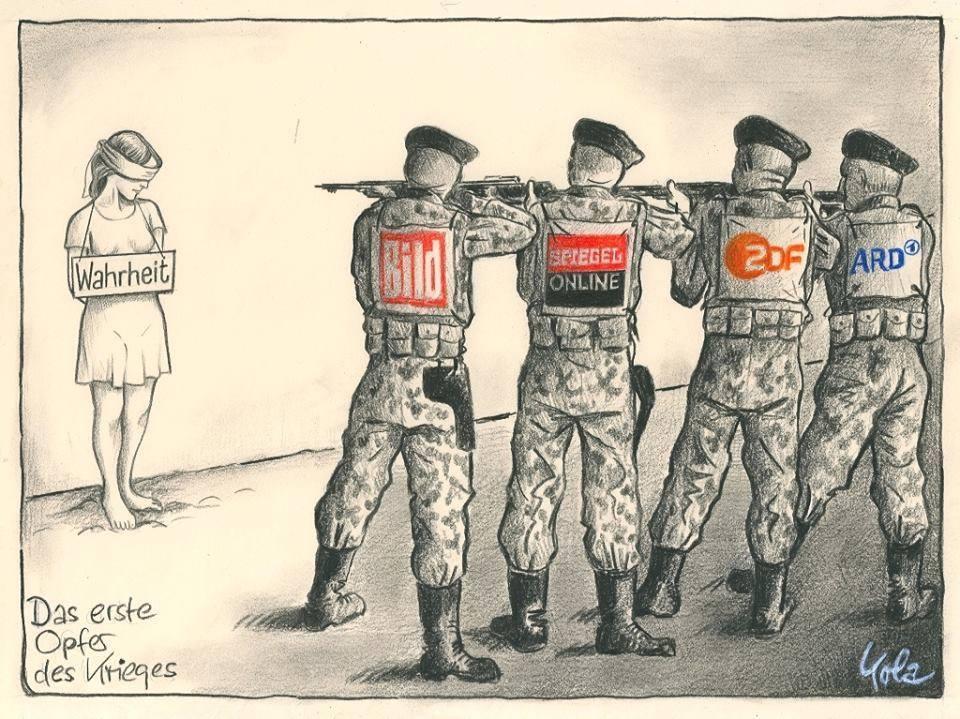

Nicht alle Erwerbstätigen profitieren gleichermaßen vom Aufschwung, einige auch gar nicht. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber kann es denn sein, dass die Reallöhne für viele Beschäftigte in den vergangen Jahren sogar gesunken sind? Das muss aufgeklärt werden, dachte sich wohl der MDR und machte sich an den Faktencheck. Der aber sorgt nicht für Durchblick.

Nicht alle Erwerbstätigen profitieren gleichermaßen vom Aufschwung, einige auch gar nicht. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber kann es denn sein, dass die Reallöhne für viele Beschäftigte in den vergangen Jahren sogar gesunken sind? Das muss aufgeklärt werden, dachte sich wohl der MDR und machte sich an den Faktencheck. Der aber sorgt nicht für Durchblick.

Eine neue repräsentative Befragung von Beschäftigten bestätigt diesen Trend für das Jahr 2017. Immer mehr Menschen gehen trotz Krankheit zur Arbeit. Es erschienen im vergangenen Jahr in Deutschland gut zwei von drei Arbeitnehmern krank bei der Arbeit. Jeder Dritte ist, zwei Wochen oder noch länger krank zur Arbeit gegangen.

Eine neue repräsentative Befragung von Beschäftigten bestätigt diesen Trend für das Jahr 2017. Immer mehr Menschen gehen trotz Krankheit zur Arbeit. Es erschienen im vergangenen Jahr in Deutschland gut zwei von drei Arbeitnehmern krank bei der Arbeit. Jeder Dritte ist, zwei Wochen oder noch länger krank zur Arbeit gegangen.

Um einen niederschwelligen Arbeitsmarktzugang zu eröffnen, wurden Leiharbeit, Befristungen sowie Teilzeitarbeit, einschließlich der Expansion der sogenannten Mini-Jobs (ohne individuelle Sozialversicherungspflicht), dereguliert und deren Inanspruchnahme ausgeweitet. Ferner bewirkten die verschiedenen Instrumente der Arbeitsförderung zur Unterstützung von Existenzgründungen eine bedeutende Zunahme an Solo-Selbstständigen.

Um einen niederschwelligen Arbeitsmarktzugang zu eröffnen, wurden Leiharbeit, Befristungen sowie Teilzeitarbeit, einschließlich der Expansion der sogenannten Mini-Jobs (ohne individuelle Sozialversicherungspflicht), dereguliert und deren Inanspruchnahme ausgeweitet. Ferner bewirkten die verschiedenen Instrumente der Arbeitsförderung zur Unterstützung von Existenzgründungen eine bedeutende Zunahme an Solo-Selbstständigen.

"

"

Haben doch tatsächlich die Spaghetti in Italien falsch gewählt – nämlich nicht marktkonform! Was den neoliberalen Herrenmenschen aufregt ist keineswegs, dass in Italien Faschisten und Rassisten kurz vor der Regierungsübernahme stehen. Was ihn hysterisch werden lässt: Diese „Populisten“ wollen Schulden machen – Staatsschulden! Und das geht im neoliberalen Weltbild gar nicht. Und so wird hemmungslos auf Italien eingedroschen.

Haben doch tatsächlich die Spaghetti in Italien falsch gewählt – nämlich nicht marktkonform! Was den neoliberalen Herrenmenschen aufregt ist keineswegs, dass in Italien Faschisten und Rassisten kurz vor der Regierungsübernahme stehen. Was ihn hysterisch werden lässt: Diese „Populisten“ wollen Schulden machen – Staatsschulden! Und das geht im neoliberalen Weltbild gar nicht. Und so wird hemmungslos auf Italien eingedroschen.

Die längerfristigen Interessen von Unternehmen u. Verbrauchern, aber vor allem die der Beschäftigten können dadurch an den Rand gedrängt werden, zeigt eine neue Studie aus dem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung. Stärkere Mitbestimmungsrechte können ein Gegengewicht bilden.

Die längerfristigen Interessen von Unternehmen u. Verbrauchern, aber vor allem die der Beschäftigten können dadurch an den Rand gedrängt werden, zeigt eine neue Studie aus dem Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung. Stärkere Mitbestimmungsrechte können ein Gegengewicht bilden. Der Mensch ist unter den Raubtieren das schlimmste. Das ist ein Ausspruch, den heutzutage viele tun, der aber nur bedingungsweise richtig ist. Nicht der Mensch als solcher ist ein Raubtier, sondern nur der Mensch in Verbindung mit Reichtum.

Der Mensch ist unter den Raubtieren das schlimmste. Das ist ein Ausspruch, den heutzutage viele tun, der aber nur bedingungsweise richtig ist. Nicht der Mensch als solcher ist ein Raubtier, sondern nur der Mensch in Verbindung mit Reichtum.

Deutschland hat sich nach der Vereinigung von BRD und DDR durch die anhaltende Hegemonie, d. h. die öffentliche Meinungsführerschaft des Neoliberalismus, den »Um-« bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates sowie die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich, aber auch die Folgen der globalen Finanzkrise u. den erstarkenden Rechtspopulismus hinsichtlich seiner Sozialstruktur ebenso wie hinsichtlich seiner politischen Kultur tiefgreifend verändert.

Deutschland hat sich nach der Vereinigung von BRD und DDR durch die anhaltende Hegemonie, d. h. die öffentliche Meinungsführerschaft des Neoliberalismus, den »Um-« bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates sowie die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich, aber auch die Folgen der globalen Finanzkrise u. den erstarkenden Rechtspopulismus hinsichtlich seiner Sozialstruktur ebenso wie hinsichtlich seiner politischen Kultur tiefgreifend verändert.

Am Montag nahm der staatliche Untersuchungsausschuss zum Brand im

Am Montag nahm der staatliche Untersuchungsausschuss zum Brand im

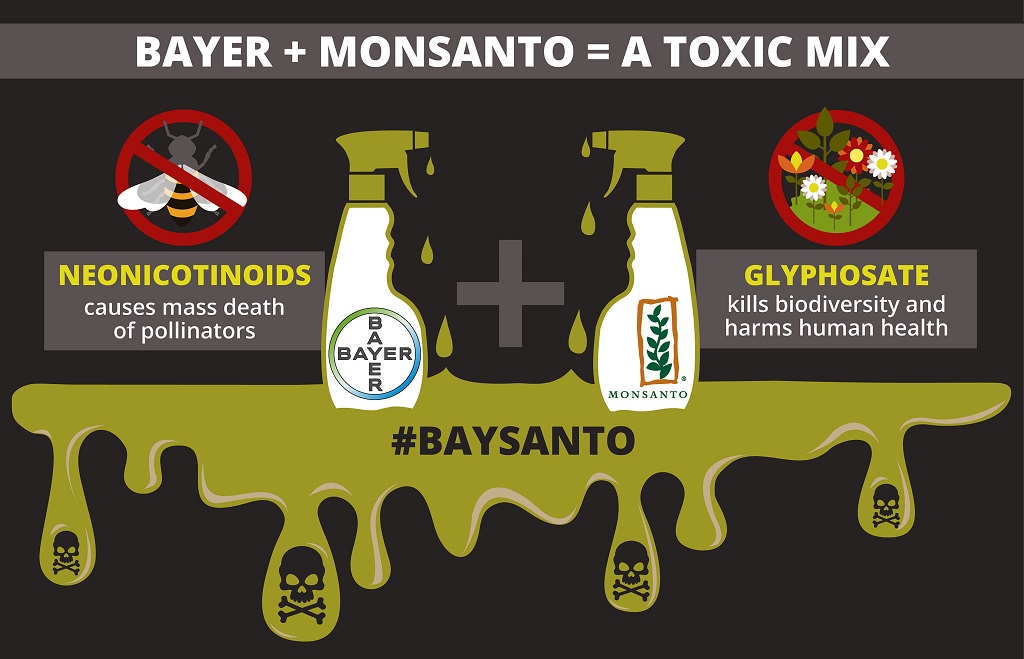

Kein anderer Sektor trägt so massiv zum Verlust der Artenvielfalt, der Rodung von Wäldern u. der Zerstörung unseres Klimas, der Gefährdung unserer Gesundheitssysteme und zum Leid der Tiere bei wie die industrielle Fleischproduktion. Die Folgen sind wissenschaftlich belegt und Land auf und ab diskutiert. Jetzt ist es höchste Zeit zu handeln: Sollen die Ziele der globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen erreicht werden, muss die Fleischproduktion grundlegend umgebaut werden.

Kein anderer Sektor trägt so massiv zum Verlust der Artenvielfalt, der Rodung von Wäldern u. der Zerstörung unseres Klimas, der Gefährdung unserer Gesundheitssysteme und zum Leid der Tiere bei wie die industrielle Fleischproduktion. Die Folgen sind wissenschaftlich belegt und Land auf und ab diskutiert. Jetzt ist es höchste Zeit zu handeln: Sollen die Ziele der globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030 und das Pariser Klimaabkommen erreicht werden, muss die Fleischproduktion grundlegend umgebaut werden.

Leiharbeit hat einen schlechten Ruf. Und das zu Recht, wie Arbeitsmarktanalysen regelmäßig zeigen. Fragt man aber die Betroffenen selbst, so kommen über die strukturellen Missstände hinaus negative Erfahrungen am Arbeitsplatz ans Licht, die einen zusätzlichen Beitrag zur überdurchschnittlich hohen Unzufriedenheit von Leiharbeitsbeschäftigten leisten.

Leiharbeit hat einen schlechten Ruf. Und das zu Recht, wie Arbeitsmarktanalysen regelmäßig zeigen. Fragt man aber die Betroffenen selbst, so kommen über die strukturellen Missstände hinaus negative Erfahrungen am Arbeitsplatz ans Licht, die einen zusätzlichen Beitrag zur überdurchschnittlich hohen Unzufriedenheit von Leiharbeitsbeschäftigten leisten. Man könnte glatt meinen, in den Verleihunternehmen sind überwiegend um das Wohlergehen der Mitarbeiter fürsorglich bemühte Menschenfreunde am Werk. Als einen solchen stellt sich zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende der

Man könnte glatt meinen, in den Verleihunternehmen sind überwiegend um das Wohlergehen der Mitarbeiter fürsorglich bemühte Menschenfreunde am Werk. Als einen solchen stellt sich zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende der  Indes, ich will nicht! Ich will nicht etwas sein, weil man etwas zu sein hat. Ich will nur sein. Wenn ich dichte, bin ich kein Dichter, wenn ich denke, bin ich kein Denker, wenn ich backe, bin ich kein Bäcker, und wenn ich laufe, bin ich kein Läufer. Warum soll ich mich durch meine Prädikate definieren lassen? Ich dichte gerne, ich denke gerne, ich backe gerne, ich laufe gerne. Aber das tue ich, sein tue ich etwas anderes, aber eben nichts Dezidiertes. Es ist dieser bescheidene Wunsch, ich zu sein, der mich motiviert.

Indes, ich will nicht! Ich will nicht etwas sein, weil man etwas zu sein hat. Ich will nur sein. Wenn ich dichte, bin ich kein Dichter, wenn ich denke, bin ich kein Denker, wenn ich backe, bin ich kein Bäcker, und wenn ich laufe, bin ich kein Läufer. Warum soll ich mich durch meine Prädikate definieren lassen? Ich dichte gerne, ich denke gerne, ich backe gerne, ich laufe gerne. Aber das tue ich, sein tue ich etwas anderes, aber eben nichts Dezidiertes. Es ist dieser bescheidene Wunsch, ich zu sein, der mich motiviert.

Arbeitsrecht mit all seinen Gesetzen, Bestimmungen und seiner unterschiedlichen Rechtsprechung gibt es in etwa, seit es industrielle Lohnabhängigkeit gibt. Noch heute ist die Illusion verbreitet, es sei als Schutz der ArbeitnehmerInnen aus reiner Fürsorge den Lohnarbeitenden gegenüber geschaffen worden, um die Menschenrechte auch ins „Reich der Unfreiheit“ zu bringen. Doch beispielsweise bei der Begrenzung der Arbeitszeit, die zuerst vor allem für Kinder eingeführt wurde, galt die Sorge einem Mindestniveau an schulischer, verwertbarer Bildung, also dem Erhalt und Nachwuchs der auszubeutenden Arbeitskraft.

Arbeitsrecht mit all seinen Gesetzen, Bestimmungen und seiner unterschiedlichen Rechtsprechung gibt es in etwa, seit es industrielle Lohnabhängigkeit gibt. Noch heute ist die Illusion verbreitet, es sei als Schutz der ArbeitnehmerInnen aus reiner Fürsorge den Lohnarbeitenden gegenüber geschaffen worden, um die Menschenrechte auch ins „Reich der Unfreiheit“ zu bringen. Doch beispielsweise bei der Begrenzung der Arbeitszeit, die zuerst vor allem für Kinder eingeführt wurde, galt die Sorge einem Mindestniveau an schulischer, verwertbarer Bildung, also dem Erhalt und Nachwuchs der auszubeutenden Arbeitskraft. Gegen Bayerns neues Polizeigesetz gab es breiten Protest, dennoch soll es heute im Landtag beschlossen werden. In einem Vortrag auf der re:publica 2018, (eine Konferenz rund um das Web 2.0, speziell Weblogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft), blickt Marie Bröckling von netzpolitik.org auf die Erfolgsgeschichte des Gesetzesentwurfs und auf die Berichterstattung. Außerdem: die lustigsten Zitate des bayerischen Innenministers

Gegen Bayerns neues Polizeigesetz gab es breiten Protest, dennoch soll es heute im Landtag beschlossen werden. In einem Vortrag auf der re:publica 2018, (eine Konferenz rund um das Web 2.0, speziell Weblogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft), blickt Marie Bröckling von netzpolitik.org auf die Erfolgsgeschichte des Gesetzesentwurfs und auf die Berichterstattung. Außerdem: die lustigsten Zitate des bayerischen Innenministers  Die deutsche Bourgeoisie intensiviert nach dem Rückzug der Trump-Regierung aus dem iranischen Atomabkommen und den Kriegsvorbereitungen der USA gegen den Iran ihre Kampagne für Militarismus, Aufrüstung und Krieg. In einer außergewöhnlichen Video-Botschaft am Wochenende richtete Bundeskanzlerin Angela Merkel ein „

Die deutsche Bourgeoisie intensiviert nach dem Rückzug der Trump-Regierung aus dem iranischen Atomabkommen und den Kriegsvorbereitungen der USA gegen den Iran ihre Kampagne für Militarismus, Aufrüstung und Krieg. In einer außergewöhnlichen Video-Botschaft am Wochenende richtete Bundeskanzlerin Angela Merkel ein „